- Код статьи

- S020596060003890-1-1

- DOI

- 10.31857/S020596060003890-1

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том 40 / №1

- Страницы

- 9-20

- Аннотация

Развитие электротехники привело к началу использования в 1880–1890-х гг. в ряде областей техники (в морской башенной артиллерии для обеспечения взаимной замкнутости, при механизации подсчета статистических данных и т.д.) релейных (релейно-контактных) систем, включавших десятки реле и контактов. Проектирование таких систем ввиду их относительной простоты, несмотря на некоторые издержки, осуществлялось без привлечения аппарата алгебры логики. В то же время потребность в логическом описании работы сложных технических систем возникла на железнодорожном транспорте в централизованных системах управления механическими сигналами и стрелками. Такие описания, использовавшие по сути дела двоичные переменные, были созданы французскими и бельгийскими инженерами-практиками. При этом операторы одной из них – системы Фламаша – функционально совпадали с логическими операторами алгебры логики, но не имели присущих последним развитого набора свойств. Система Фламаша не получила развития и была забыта, но, несмотря на свою узкую специализацию, стала провозвестником применения алгебры логики в технике.

- Ключевые слова

- системы управления, алгебра логики, железнодорожная сигнализация, история техники, система Фламаша

- Дата публикации

- 27.03.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 89

- Всего просмотров

- 3146

В отечественной литературе1 справедливо отмечается, что возможность приложения алгебры логики (булевой алгебры) к решению технических задач, в частности к электрическим «распределительным сетям», впервые отчетливо сформулировал в 1910 г. работавший в России физик-теоретик широкого профиля Пауль (Павел Сигизмундович) Эренфест (Paul Ehrenfest, 1880–1933) в рецензии на русский перевод книги французского математика Луи Кутюра (Louis Couturat, 1868–1914) «Алгебра логики»2.

Эренфест отметил следующие преимущества символического метода перед словесным описанием:

«возможность отчетливо обозначить всю совокупность предположений, на которых основываются какие-либо выводы, так что введение бессознательных допущений, так часто встречающееся при словесной формулировке рассуждения, почти (здесь и далее курсив в оригинале. – Ю. Д.) совершенно исключаются […] формулировка всякого рассуждения при помощи логических равенств по крайней мере в 5–10 раз короче словесной […] возможность «вычислять» следствия из таких сложных посылок, в которых при словесном изложении почти или совершенно невозможно разобраться.»

Задавшись вопросом «не встречаются ли в физике или в технике в самом деле такие сложные системы посылок», он сам дал на него положительный ответ:

«Мне думается, что на этот вопрос следует ответить утвердительно. Пример: пусть имеется проект схемы проводов автоматической телефонной станции. Нужно определить: 1) будет ли она правильно функционировать при любой комбинации, могущей встретиться в ходе деятельности станции; 2) не содержит ли она излишних усложнений.

Каждая такая комбинация является посылкой, каждый маленький коммутатор есть логическое «или – или», воплощенное в эбоните и латуни; все вместе – система чисто качественных (в сети слабого тока именно не количественных) «посылок», ничего не оставляющая желать в отношении сложности и запутанности.

Следует ли при решении этих вопросов раз навсегда удовлетвориться гениальным – а по большей части просто рутинным способом – способом пробования на графике?

Правда ли, что, несмотря на существование уже разработанной «алгебры логики», своего рода «алгебра распределительных схем» должна считаться утопией?»3

По мнению современных авторов,

«подобная постановка вопроса поражает своей ясностью, и можно лишь удивляться, что логики (а потом и техники) обратили на нее внимание лишь спустя почти тридцать лет.»4

Можно задать и другой вопрос: почему алгебра логики не заинтересовала инженеров-электриков раньше, ведь к моменту появления пионерской статьи Эренфеста уже как минимум 30 лет в ряде областей техники применялись довольно сложные релейно-контактные схемы и почти 50 лет развивалась алгебра логики? Автор считает, что алгебра логики оставалась долгое время невостребованной инженерами-электриками потому, что разрабатывавшиеся ими релейно-контактные схемы даже при большом числе использовавшихся контактов с точки зрения логики были относительно несложными. Поэтому для получения необходимого результата разработчикам требовалось только, руководствуясь здравым смыслом, проектировать последовательное соединение контактов, срабатывавших при выполнении заданных условий. Говоря современным языком, эти контакты реализовывали конъюнкцию (объединение по «И») условий.

Примером сложной электрической релейно-контактной схемы можно считать схемы, обеспечивавшие взаимную замкнутость в системах блокировки выстрела башенных орудий главного калибра русских броненосцев начиная с середины 1890-х гг. Вот как описывал их в 1892 г. инженер (впоследствии директор) Металлического завода (Санкт-Петербург) Н. Д. Лесенко:

«Приспособления для взаимной замкнутости приборов заряжания […] сводятся к устройству целого ряда замыкателей, расположенных в электрической цепи каждого из тех механизмов, пускание в ход которых должно зависеть от того или другого положения других механизмов. Замкнутое или разомкнутое положение этих замыкателей сообщается им автоматически от движения механизмов, в зависимости от положения, в котором находятся управляемые замыкателями приборы…»5

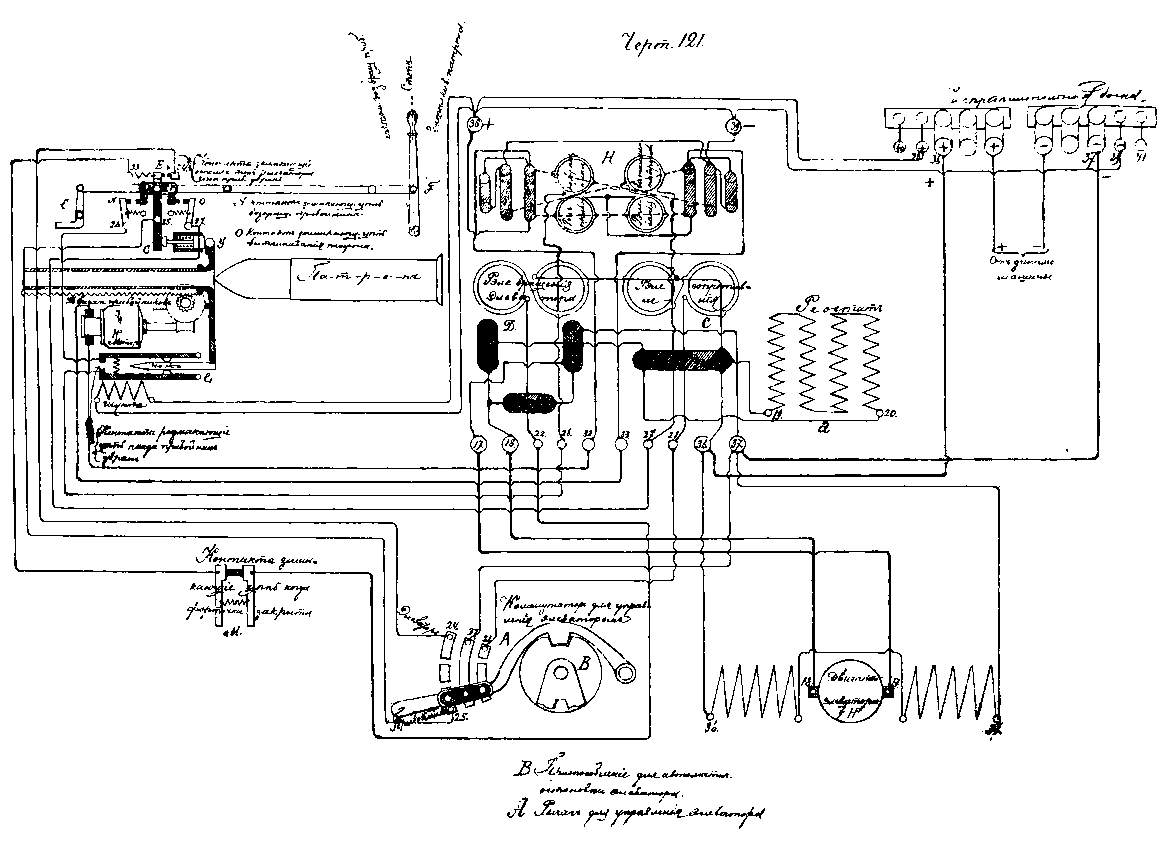

Рис. 1. Электрическая схема управления элеватором башенной артиллерийской установки

Например, на броненосце «Слава»

«приспособления взаимной замкнутости не позволяли производить какоголибо действия, пока предыдущее не выполнено, так: 1) пока не будут замкнуты проводники прислугою у подачи внизу, нельзя поднять зарядника6 сверху; 2) подъем зарядника до места заряжания не может быть произведен, пока орудие не накатилось к борту; 3) подъем зарядника не может быть произведен выше батарейной палубы, пока орудие не поставлено в положение для заряжания и пока замок не открыт; 4) прибойник7 может быть пущен в ход, лишь когда зарядник остановится в одном из трех строго определенных его положений и 5) когда зарядник находится в верхней части своего хода, действие подъемным механизмом не должно быть возможным и т. д.»8

7. Прибойник – устройство досылки снаряда и полузарядов в казенную часть орудия.

8. Дукельский. Исторический очерк… С. 168.

Пример электрической схемы управления элеватором (устройством подачи снарядов) башенной орудийной установкой приведен на рис. 19.

Несмотря на сложность разводки (преимущественно цепей питания электродвигателей и электромагнитов), с логической точки зрения эта схема достаточно простая, так как каждый контакт работает вне связи с другими в отведенный для него временной промежуток.

Поэтому при разработке 12-дюймовых башенных установок для линейных кораблей типа «Андрей Первозванный» Металлический завод спроектировал центральный пост, основой которого служил приводимый в действие спиральной пружиной коммутатор, замыкающий последовательно противоположные зажимы проводников зарядника и прибойника в требуемом для заряжания порядке10.

Благодаря коммутатору электрическая схема, обеспечивавшая взаимную замкнутость замка прибойника и зарядника, чрезвычайно упростилась: для замка и прибойника на каждое орудие требовалось лишь по одному простому контакту, а для зарядника – два таких же контакта без электромагнитов и каких либо специальных приспособлений, как то было у первых установок, имевших на каждое орудие 11 контактов в схеме прибойника и 18 контактов в схеме зарядника.

Не применялась алгебра логики и для «программирования» табулятора американского изобретателя Германа Холлерита (Hermann Hollerith, 1860–1929) – первой счетно-аналитической машины, соединявшей принцип механического счета с методами автоматического сопоставления и анализа информации11. На рубеже веков табуляторы использовались при обработке переписей в разных странах, в том числе и в России (1897)12. Рассматривались и другие области их применения, например железнодорожная статистика13.

12. Струве В. О. О применении электричества к подсчету статистических данных (Hermann Holerith-Electric tabulating system). СПб.: Центральный статистический комитет МВД, 1894; В. Г. Электрическая машина Голлерита для подсчета статистических данных // Вестник опытной физики и элементарной математики. 1895. № 225. С. 193–201.

13. Пластунов П. Счетная машина Hollerith’а // Инженер (Киев). 1898. № 9. С. 395–400; Пластунов П. Электрическая счетная машина Голлерита в применении к железнодорожной статистике // Инженер (Киев). 1903. № 2. С. 70–72.

Принцип работы табулятора состоял в следующем: информация вручную заносилась при помощи пробойника на перфокарты, которые также вручную продвигались между набором подпружиненных штырей и резервуаров, наполненных ртутью. Когда штырь попадал в отверстие, он касался ртути и замыкал электрическую цепь. Число обнаруживаемых отверстий подсчитывалось электромеханическим счетчиком (в сортировальной машине приподнималась крышка определенного ящика, и оператор опускал туда карту).

Как правило, счет велся по каждой позиции перфокарты, но считывающее устройство табулятора можно было настроить (запрограммировать, как сказали бы мы сейчас) при помощи релейной схемы на подсчет карточек при сложном запросе.

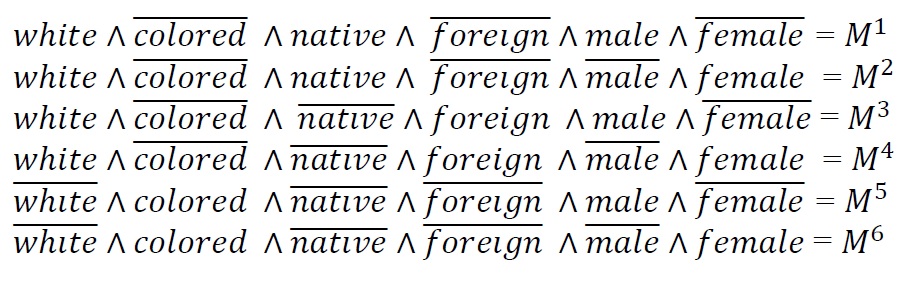

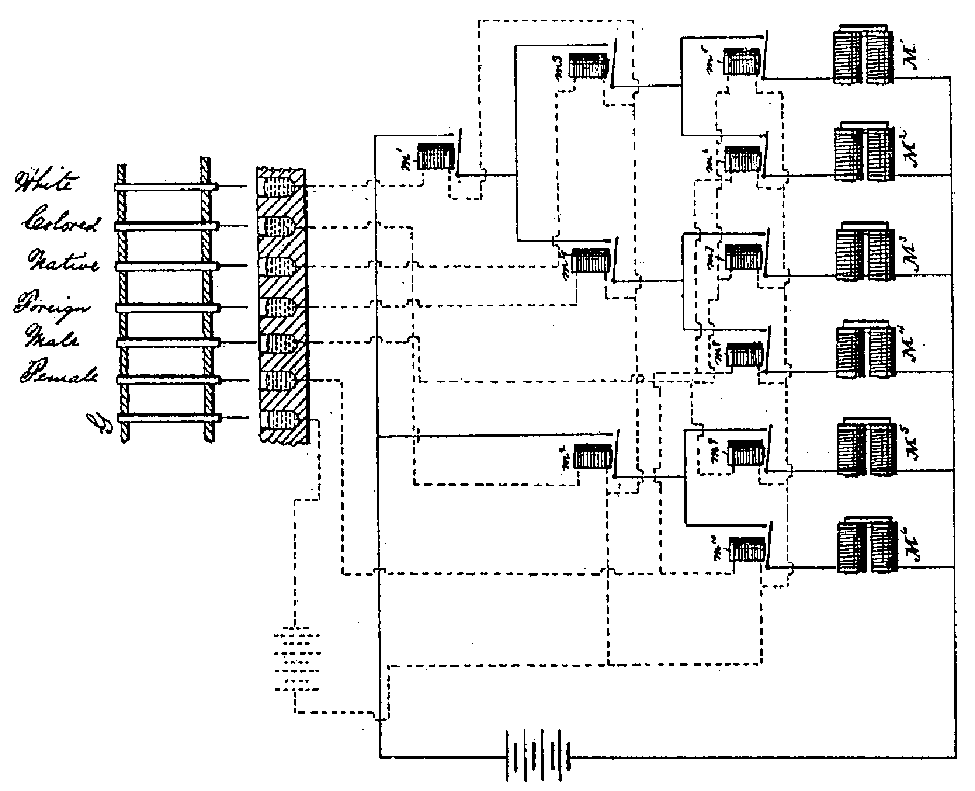

Пример коммутации реле для организации такого сложного запроса взят из патента США № 395781 (рис. 2)14. Цепи управления реле показаны пунктирными линиями, а цепи подсчета импульсов – сплошными. Сначала срабатывают цепи питания реле, включающие все реле, которым соответствует перфорация в подаваемой на табулятор карточке. При срабатывании последнего реле подается импульс на электромеханический счетчик. Таким образом, чтобы зарегистрировать белую, рожденную за рубежом женщину, ток с позиции, представляющей признак «белый» (white), замыкает первое реле; с позиции «рожденная за рубежом» (foreign) – замыкает второе реле, с позиции «женский пол» (female) – замыкает третье (фактически все три реле, соответствующие «женскому полу»), подготавливая, таким образом, цепь для прохождения импульса на соответствующий счетчик.

Хотя верхний предел числа устанавливаемых реле в схеме табуляции отсутствовал, с ростом числа реле увеличивалась «сложность» работы с машиной. Кроме того, табулятор имел только 40 счетчиков, так что редко требовалось больше, чем три (реже четыре) колонки реле. Последующая кросс-сортировка по дополнительным признакам осуществлялась путем прогонки ранее отсортированных перфокарт.

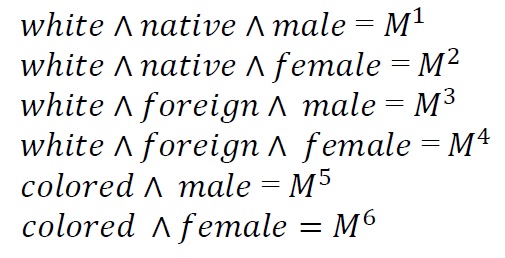

Несмотря на принципиальную возможность реализации операций дизъюнк- ции (∨) параллельным включением цепей питания реле и отрицания (ˉ) путем использования не только замыкающих, но и размыкающих контактов, релейная схема табулятора осуществляла только одну операцию алгебры логики – конъ- юнкцию (∧) входных величин. Руководствуясь здравым смыслом, а не законами алгебры логики, конструкторы табулятора реализовали (в современной записи) следующие условия срабатывания электромагнитов соответствующих счетчи- ков (М1 … М6):

Но данные выражения (конъюнкты) не являются полными. Действительно, выражения, описывающие правильную работу релейной системы табулятора, должны иметь вид:

Рис. 2. Пример коммутации реле для сложного подсчета в табуляторе Холлерита (сплошными линиями показаны цепи питания реле)

Так как аппаратные средства табулятора не учитывали при формировании выходного сигнала всех входящих в выражение переменных, а именно тех из них, которые входили в минтерм инвертированными, то ряд ошибок в перфокарте (одновременная перфорация двух взаимоисключающих позиций, например male и female) не могли быть обнаружены. Правда, подобного рода ошибки не влекли за собой серьезных последствий и, скорее всего, оставались незамеченными.

Приведенные примеры показывают, что на рубеже XIX и XX вв. сложность релейных (релейно-контактных) схем была такова, что при их проектировании инженеры-электрики, несмотря на некоторые издержки, не прибегали к использованию алгебры логики, руководствуясь исключительно здравым смыслом.

Вместе с тем, как показывают книга бельгийских инженеров А. Фламаша, А. Юберти и А. Стевара «Трактат по эксплуатации железной дороги»15 и основанная частично на ней статья «О новых устройствах и приборах для управления стрелками и сигналами»16 известного русского инженера-путейца Сергея Демьяновича Карейши (1854–1934), уже в эти годы существовала область техники, где применение алгебры логики стало насущной необходимость, а именно – железнодорожная сигнализация.

16. Карейша С. Д. О новых устройствах и приборах для управления стрелками и сигналами // Инженер (Киев). 1891. № 6. С. 263–270.

Действительно, в 1880-х гг. на крупных железнодорожных станциях с несколькими путями, где имелось большое количество стрелок, переводившихся при маневрировании поезда с одного пути на другой, начался переход к централизованному управлению ими. Как писал Карейша,

«употребляемые в настоящее время в железнодорожной практике стрелки и сигналы могут быть разделены по способу управления ими на две категории: на стрелки и сигналы местного действия и действия центрального.

В первом случае стрелки передвигаются при помощи рычагов, устанавливаемых близ самих стрелок, и делается это особой прислугой (стрелочниками) […] Существенная особенность стрелок и сигналов местного действия состоит в том, что между рычагами-двигателями этих приборов нет никакой связи, и стрелки и сигналы могут быть переводимы совершенно независимо одни от других.

Во втором случае управление целой группой стрелок и сигналов сосредотачивается в одной постовой будке; рычаги-двигатели устанавливаются рядом, и между ними устанавливается механическая связь таким образом, что известный сигнал может быть открыт только тогда, когда правильно установлены стрелки для того пути, въезд на который разрешается этим сигналом. Стрелки и сигналы в этом случае бывают удалены от постовой будки, и открытие, и закрытие их производится или при помощи жестких тяг (газовых трубок) или проволочной (мягкой передачи).»17

Усложнение систем центрального управления потребовало создания новых средств описания их работы. Не зная о существовании алгебры логики (или игнорируя ее), французские и бельгийские инженеры-практики создали два вида такого описания, приближавшиеся по своему характеру к ней.

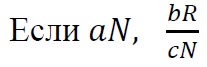

Первое описание предложил инженер Коссман (Cossmann) в 1880 г.18 Согласно ему, если имеется ряд рычагов α, β, γ и т. д., то каждый из них может занимать два положения: нормальное, обозначаемое при букве или номере рычага буквой N, и переведенное (reversé), обозначаемое буквой R. Таким образом, αN и αR, 1R и 1N означают оба положения, которые могут занимать эти рычаги. Замыкание одного рычага другим показывается дробью, в которой числителем служит рычаг замыкающий, а знаменателем – рычаг или рычаги замыкаемые.

«Нормальное (почти вертикальное) положение рычагов сигналов и стрелок на рычажном станке – положение закрытое, а переведенное, когда рычаги устанавливаются наклонно, – открытым, таким образом, открытие рычага означает его перевод из положения нормального в наклонное, а закрытие – приведение его в первоначальное нормальное состояние.»19

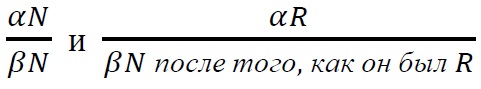

Так, замыкание рычагом α в нормальном положении рычага β в положении переведенном, записывается как  .

.

В зависимости от числа рычагов, между которыми устанавливались замыкания, последние назывались вторичными, третичными, четвертичными и т. д. На практике чаще всего применялись вторичные замыкания (между двумя рычагами). Они могли быть обыкновенными (ordinaires) и специальными (speciaux). К обыкновенным относились простые (simples) и двойные (doubles) замыкания, к специальным – все остальные.

При простом замыкании замыкающий рычаг (α) в одном из своих положений (например, прямом) замыкает рычаг замыкаемый (β) лишь в одном из положений последнего (например, также прямом), что выражается формулой  .

.

При двойном замыкании замыкающий рычаг α в одном из своих положений замыкает рычаг замыкаемый β в прямом или переведенном положении, что выражается формулой  . Такое замыкание характерно для затворных рычагов, замыкающих стрелочные рычаги в обоих положениях (стрелка поставлена для одного или другого направления).

. Такое замыкание характерно для затворных рычагов, замыкающих стрелочные рычаги в обоих положениях (стрелка поставлена для одного или другого направления).

Пример специального замыкания в системе Коссмана (Брама и Агильена). Имеются два рычага α и β, из которых α в нормальном положении замыкает β в нормальном положении. Кроме того, требуется, чтобы после открытия (перевода) α, если его опять приводят в нормальное положение, его нельзя было бы вновь открыть до приведения β в нормальное положение. Оба эти замыкания выражаются формулами:

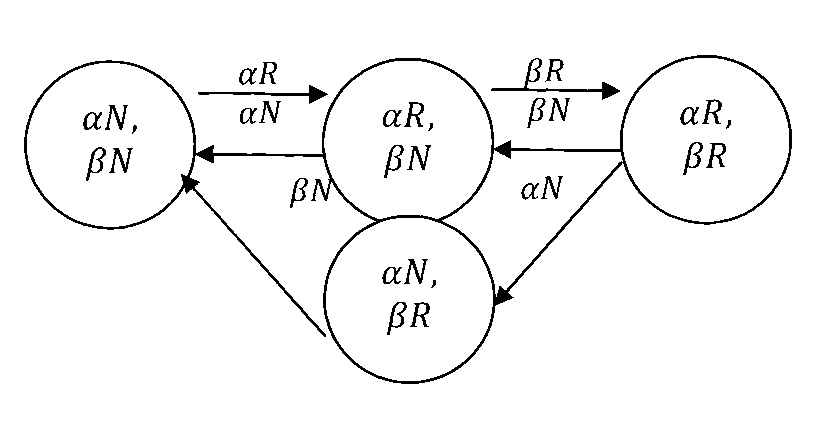

Это можно выразить следующей диаграммой состояний

Приведенный пример показывает, что общим у описания Брама и алгебры логики является только двоичный характер переменных, описывающих положение рычага (нормальное – N и переведенное – R). В остальном это описание перегружено словами естественного языка и местами допускает неоднозначное толкование.

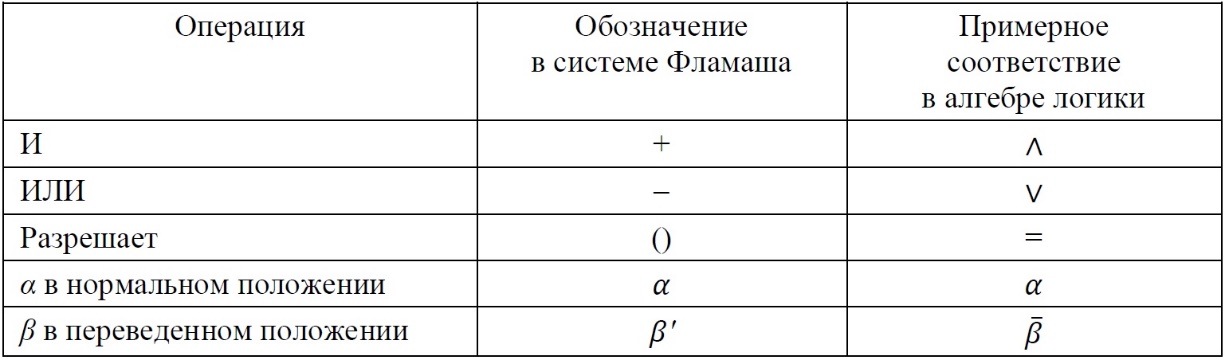

Описания железнодорожных сигналов по системе, предложенной несколько позже Фламашем и Юберти20, очень похожи на выражения алгебры логики (см. табл. 1).

Таблица 1. Операции и операнды системы Фламаша для описания железнодорожных сигналов и соответствие им в алгебре логики

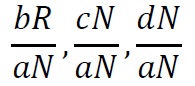

Например, если, используя аксиоматику описания Фламаша, необходимо показать, что рычаг a может быть открыт (переведен) лишь тогда, когда положение рычага b нормально, а c и d переведены, то это выражается следующим образом: (b + c ′ + d ′) a ′, что соответствует современной записи: b ∧ c̅ ∧ d̅ = a̅. По системе Брама и Агильона (напомним, что оно составляется для «замыкания», т. е. операции, обратной по отношению «переведению») для этого необходимо три выражения:

Сложное замыкание, выраженное по системе Фламаша:

означает, что a нормальное или открытое и b нормальное позволяют перевести c. В системе Коссмана (Брама и Агильона) этому соответствуют выражения:

Любопытно мнение Корейши:

«Единственный упрек, который может быть сделан системе Фламаша, состоит в том, что она основана на идее совершенно противоположной идее замыкания. В самом деле, скобки переводятся в слова «р а з р е ш а е т » или «о с в о б о ж д а е т » (разрядка в оригинале. – Ю. Д.), которые означают, что не существует замыкания; в системе же Брама горизонтальная черта представляет графически как бы действительно осуществленное замыкание, заставляя меньше работать воображение лица, разбирающего формулу.»21

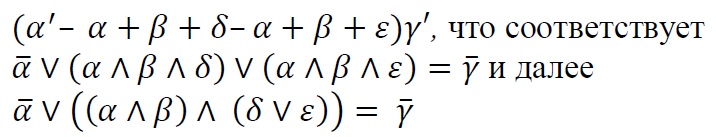

Выражение по системе Коссмана (Брама): если  лишь бы δN или εN, означает, что γ можно перевести, 1) если α переведено, 2) если α, β и δ нормальны, 3) если α, β и ε нормальны. Соответствующее ему выражение по системе Фламаша:

лишь бы δN или εN, означает, что γ можно перевести, 1) если α переведено, 2) если α, β и δ нормальны, 3) если α, β и ε нормальны. Соответствующее ему выражение по системе Фламаша:

Вместе с тем система Фламаша имела только внешнее сходство с алгеброй логики, так как ее операторы не имели такого развитого набора свойств, как операторы алгебры логики. Поэтому она позволяла описывать существующие системы центрального управления железнодорожными стрелками и даже проектировать их, но не могла упростить исходные выражения. Кроме того, сами рычаги были не столь универсальными и гибкими элементами, как электромагнитные реле. Это привело к тому, что система Фламаша не получила дальнейшего развития и была забыта. Корейша в своей диссертации «О центральных устройствах управления стрелками и сигналами на русских железных дорогах», представленной в 1895 г. на соискание звания адъюнкта Института путей сообщения Императора Александра I (Санкт-Петербург), даже не упомянул о ней. Сергей Демьянович и в дальнейшем продолжал развивать идею централизации управления на железнодорожных станциях, но, как свидетельствует прочитанный им в институте курс лекций, предпочитал использовать табличные способы задания состояний стрелок и сигналов22.

Значение системы Фламаша в истории техники заключается в том, что, несмотря на свою узкую специализацию, она, возможно, впервые, использовала символьное описание логики работы технической системы и в известной мере явилась провозвестником применения алгебры логики в технике.

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:

- П. Эренфест в 1910 г. первым высказал идею применения алгебры логики в электрических релейных системах, которая и была реализована в 1940-х гг.;

- алгебра логики не находила применения в электрических релейных и релейно-контактных схемах долгое время потому, что последние даже в сложных технических приложениях представляли собой цепочки последовательно включенных контактов (в современной терминологии их можно было описать как конъюнкции);

- интуитивная реализация подобных схем была чревата ошибочной работой устройства, как это показано на примере табулятора Холлерита;

- предпосылки для применения алгебры логики в технике впервые созрели в системах механической блокировки железнодорожных сигналов. Потребность в адекватном описании последних нашла свое выражение в создании в 1880-х гг. систем Коссмана и Фламаша, причем последняя была близка к алгебре логики. Эти разработки шли снизу от инженеров-практиков и, по-видимому, не получили теоретического и практического развития.

Библиография

- 1. Apokin, E. A., and Maistrov, L. E. (1974) Razvitie vychislitel’nykh mashin [The Development of Calculating Machines]. Moskva: Nauka.

- 2. Atlas chertezhei k rukovodstvu shkoly gal’vanerov [The Atlas of Drawings for the Manual of the School of Naval Electricians] (1901). Sankt-Peterburg: Morskoe ministerstvo.

- 3. Biriukov, B. V., and Shakhov, V. I. (2007) Pervye prilozheniia logiki k tekhnike: Erenfest, Gersevanov i Shestakov. Ot primeneniia logiki k rasschetu sooruzhenii i releinym skhemam k logicheskoi teorii razmernosti fizicheskikh velichin [The First Applications of Logic in Technology: Ehrenfest, Gersevanov, and Shestakov. From Applying Logic to Structure Calculations and Relay Circuits to the Logical Theory of Dimensions of Physical Values], Logicheskie issledovaniia, no. 14, pp. 73–104.

- 4. Dukel’skii, A. G. (1931) Istoricheskii ocherk razvitiia proektirovaniia i izgotovleniia bashennykh ustanovok v Rossii 1886–1917 gg. [A Historical Essay on the Development of Design and Manufacture of Turret Mounts in Russia from 1886 to 1917]. Moskva: Artilleriiskoe upravlenie RKKA.

- 5. Erenfest, P. (Ehrenfest, P.) (1910) L. Kutiura. Algebra logiki. Perevod s frantsuzskogo s pribavleniem 1 prof. Sleshinskogo. Mathesis. 1909. 104+XIII str. [Couturat, L. L’Algébra de la logique. Translated from French with the Addendum 1 by Professor I. Sleshinskii. Mathesis. 1909. 104+XIII pp.], Zhurnal Russkogo fiziko-matematicheskogo obshchestva, vol. 42, no. 9, Fizicheskii otdel, pp. 382–387.

- 6. Flamache, A., Huberti, A., and Stévart, A. (1887) Traité d’exploitation des chemins de fer. Bruxelles: Mayolez, vol. 2, fasc. 1: Signaux.

- 7. Kareisha, S. D. (1891) O novykh ustroistvakh i priborakh dlia upravleniia strelkami i signalami [On the New Devices and Instruments for Controlling Railroad Switches and Signals], Inzhener (Kiev), vol. 10, no. 6, pp. 263–270.

- 8. Kareisha, S. D. (1895) O tsentral’nykh ustroistvakh upravleniia strelkami i signalami na russkikh zheleznykh dorogakh [On the Central Devices for Railroad Switches and Signals Control on the Russian Railroads]. Sankt-Peterburg: Iu. N. Erlikh.

- 9. Kareisha, S. D. (1912) O zavisimosti mezhdu strelochnymi i signal’nymi rychagami v tsentral’nykh apparatakh i obshchie soobrazheniia o tsentralizatsii [On the Interlocking of Switch and Signal Levers in Central Control Systems and General Considerations on the Centralization]. Sankt-Peterburg: Litografiia Trofimova.

- 10. Plastunov, P. (1898) Schetnaia mashina Hollerith’a [Hollerith’s Calculating Machine], Inzhener (Kiev), vol. 17, no. 9, pp. 395–400.

- 11. Plastunov, P. (1903) Elektricheskaia schetnaia mashina Gollerita v primenenii k zheleznodorozhnoi statistike [The Application of Hollerith’s Electric Calculating Machine to Railroad Statistics], Inzhener (Kiev), vol. 22, no. 9, pp. 70–72.

- 12. Struve, V. O. (1894) O primenenii elektrichestva k podschetu statisticheskikh dannykh (Hermann Hollerith – Electric Tabulating System) [On Using Electricity for Calculating Statistical Data (Hermann

- 13. Hollerith – Electric Tabulating System]. Sankt-Peterburg: Tsentral’nyi statisticheskii komitet MVD. Truesdell, L. E. (1965) The Development of Punch Card Tabulation in the Bureau of the Census 1890–1940 with Outlines of Actual Tabulation Programs. Washington: US Government Printing Office.

- 14. V. G. (1895) Elektricheskaia mashina Gollerita dlia podscheta statisticheskikh dannykh [Hollerith’s Electric Machine for Calculating Statistical Data], Vestnik opytnoi fiziki i elementarnoi matematiki, no. 225, pp. 193–201.

2. Эренфест П. Л. Кутюра. Алгебра логики. Перевод с французского с прибавлением проф. И. Слешинского. Mathesis. 1909. 104+XIII стр. // Журнал Русского физико-химического общества. 1910. Т. 42. Вып. 9. Физический отдел. С. 382–387.