- Код статьи

- S020596060003894-5-1

- DOI

- 10.31857/S020596060003894-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том 40 / №1

- Страницы

- 73-94

- Аннотация

В статье рассмотрена научная биография известного генетика С. М. Гершензона, воссозданная с помощью документов из архивов Москвы, Самары, Киева, большинство которых были введены в научный оборот впервые. В судьбе ученого отразились страницы истории отечественной генетики – ее зарождение, расцвет, гонения, возрождение. В 1937 г. ему не дали получить степень доктора наук из-за принадлежности к лагерю менделистов-морганистов. Во время Великой Отечественной войны он работал в эвакуации, а после возвращения был обвинен в космополитизме. После августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. ученого заставили отречься от своих научных взглядов и перейти в другую исследовательскую область. В период «оттепели» он принял активное участие в борьбе с лысенкоизмом, реабилитации генетики в Советском Союзе и организации здесь молекулярно-биологических исследований. Новаторские работы Гершензона – изучение наследственной роли ДНК и обратной транскрипции от РНК к ДНК – не получили поддержки на родине, в результате чего за работы в этой области Нобелевской премии были удостоены зарубежные ученые. Даже в постперестроечный период исследователь испытал бюрократический прессинг и интриги со стороны завистников при регистрации собственного научного изобретения. На склоне лет Гершензон активно занимался популяризацией науки, борьбой с антигуманными опытами и разработкой этических принципов современной биологии.

- Ключевые слова

- С. М. Гершензон, история генетики, передача наследственных признаков, ДНК, лысенковщина, возрождение генетики

- Дата публикации

- 27.03.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 89

- Всего просмотров

- 3777

Минувший XX в. ознаменовался триумфальным шествием новой естественно-научной дисциплины – генетики, которая прошла сложный путь своего становления, попав в водоворот социальных и политических потрясений, что особенно отчетливо проявилось в нашей стране. С открытием генетической функции ДНК в значительной степени обогатились традиционные медикобиологические дисциплины и появились новые междисциплинарные направления исследований. Сама идея передачи генетического материала от родителей потомкам на основе молекул наследственности появилась достаточно давно. Уже с конца XIX в. ученые стали активно изучать строение и функции различных биологических веществ. В 1920-е гг. советский биолог Н. К. Кольцов пророчески предсказал возможность хранения наследственной информации в гигантских молекулах. Он выдвинул гипотезу о хромосомах, состоящих из гигантских воспроизводящихся по матричному принципу белков1. Согласно этой теории, передача наследственных признаков обусловлена последовательностью радикалов в цепочке белковой молекулы2. Если Кольцов ошибся с материальным субстратом, то выдвинутая им идея о матричном синтезе наследственного материала стала руководящей идеей молекулярной биологии. Молекулы ДНК в качестве возможных хранителей наследственной информации большинством ученых даже не рассматривались. Долгое время считалось, что нуклеиновые кислоты не обладают химическим разнообразием, достаточным для хранения генетической информации. Данное утверждение бытовало в научном мире вплоть до 1940-х гг.

В 1944 г., когда Вторая мировая война была еще в разгаре, появилась работа исследователей из нью-йоркского Рокфеллеровского института О. Эвери, М. Мак-Карти и С. Мак-Леода3, которые утверждали, что ДНК является трансформирующим фактором бактерий4. Своими экспериментами они продемонстрировали, что молекула ДНК выполняет в хромосомах не только структурную функцию. Мало кому из зарубежных исследователей были известны работы советского генетика Сергея Михайловича Гершензона, выполненные в 1930-е гг., в которых также были получены доказательства генетической функции ДНК. Поэтому приоритет в данном открытии принадлежит американским исследователям, а не ему. В данной статье будет рассмотрена биография Гершензона и проанализированы его научные открытия, которые долгое время находились в забвении. Сложность в признании научного приоритета ученого была связана не только с консерватизмом научного сообщества, но также с влиянием социально-политических событий, происходивших в разные периоды истории Советского государства.

4. Для эксперимента были взяты штаммы пневмококка Streptroccus pneumonia c полисахаридной капсулой и аналогичные штаммы пневмококка без капсулы. При переносе ДНК из бактерий с капсулой внутрь бескапсульных форм происходила следующая трансформация: некоторые бактерии-реципиенты стали приобретать капсульную форму, более того, потомки этих клеток покрывались капсулами.

Материалов, касающихся судьбы Гершензона и его открытий, в историко-научной литературе немного, это в основном некрологи и юбилейные публикации5. Это связано главным образом с тем, что многие документы о жизни ученого хранятся разрозненно в различных архивах России и Украины. В данной статье этот пробел будет восполнен благодаря введению в научный оборот ранее неизвестных источников.

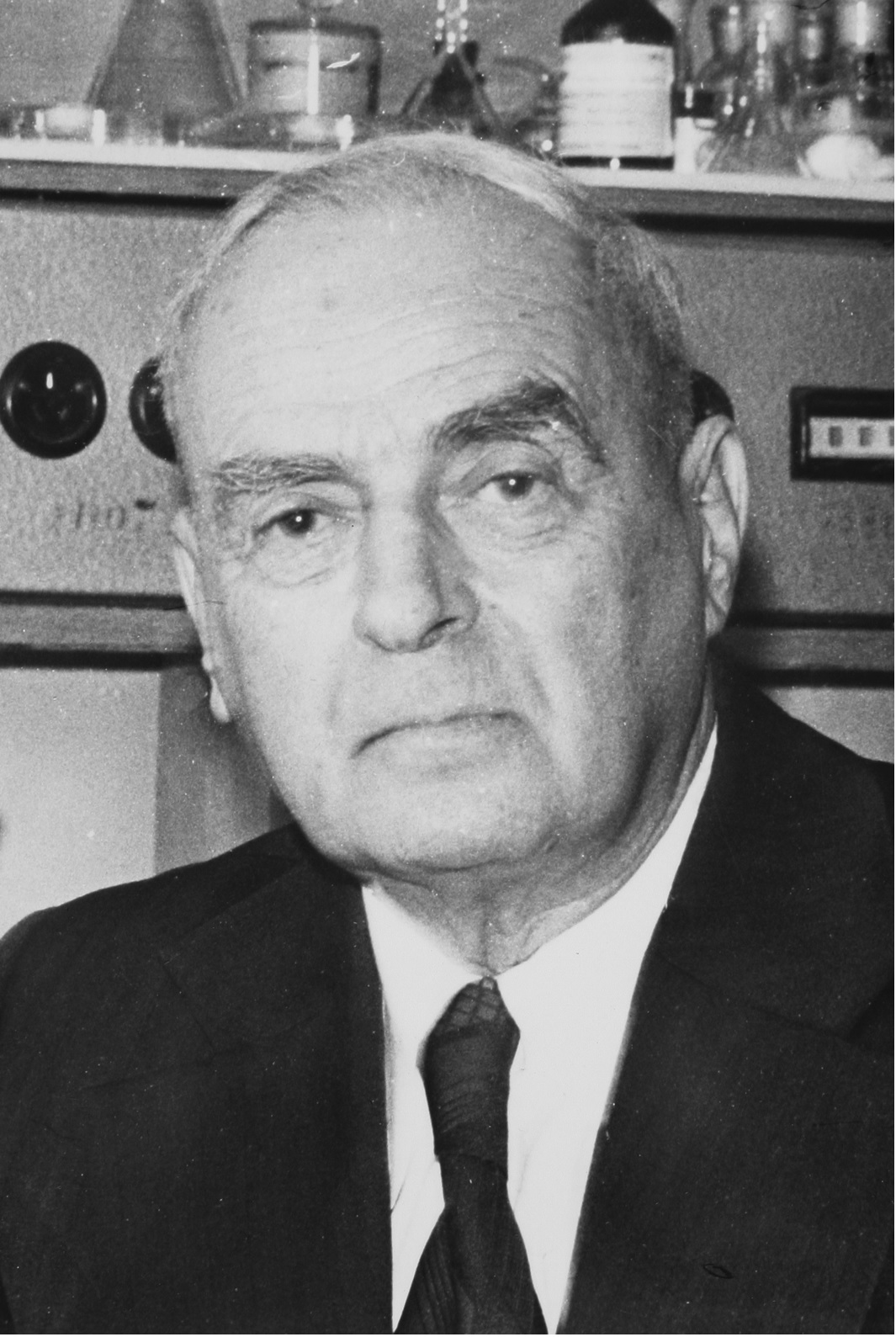

Рис. 1. С. М. Гершензон (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Iнститут архiвознавства . Ф. 287. Оп. 1. Спр. 20. Арк. 4)

Родился Сергей Михайлович Гершензон 11 февраля 1906 г. в Москве в семье историка русской литературы М. О. Гершензона и пианистки М. Б. Гольденвейзер. Еще в школьные годы С. М. Гершензон увлекся биологией под влиянием натуралиста С. В. Покровского, который собирал увлеченных ребят и организовывал им экскурсии на природу. С 1923 по 1927 г. Гершензон обучался на биологическом отделении физико-математического факультета МГУ, который окончил по специальности «генетика». Он был одним из первых дипломированных специалистов в области генетики, до этого ученые приходили в «новую науку» будучи зоологами или ботаниками.

Гершензон определился с выбранным научным направлением в самом начале своего студенчества. В 1924 г. он прослушал в Институте экспериментальной биологии доклад молодого Н. В. Тимофеева-Ресовского, в котором впервые были сформулированы понятия проявления (пенетрантности) и выражения (экспрессивности) генов, ставшие потом общепринятыми. В одном из писем Тимофееву-Ресовскому Гершензон написал:

«Слушая этот доклад, я (тогда еще студент второго курса Московского университета) твердо решил посвятить себя генетике. Таким образом, можно сказать, что Вы как бы мой крестный отец в науке, за что я Вам безмерно благодарен.»6

В 1925 г. Гершензон прослушал курс генетики, который читал С. С. Четвериков. Курс Четверикова был вторым курсом генетики в России – СССР, первый прочитал в 1919 г. в Петроградском университете Ю. А. Филипченко. Как вспоминал Гершензон,

«Сергей Сергеевич был не только выдающимся лектором, но и великолепным воспитателем, или, как теперь принято говорить, наставником начинающих молодых научных сотрудников. Он умел сплотить коллектив молодежи – студентов старших курсов и аспирантов, воодушевить их выполнением крупной научной задачи, которую он ставил перед ними, а затем повседневно следил за их работой и направлял ее.»7

Важным элементом в работе Четверикова с молодежью был организованный им кружок, получивший название Соора (от слов «совместное орание»). Главной задачей кружка стало знакомство молодых ученых с текущей мировой генетической литературой и экспериментальными работами ведущих зарубежных ученых. Заседания кружка проходили по субботам в 7 час. вечера.

«На протяжении всего заседания мы распивали чай и поглощали огромное количество бутербродов, покупаемых вскладчину. Вся обстановка была уютной, непринужденной. На каждом заседании ставились один или два доклада, по очереди каждого члена Соора.»8

Доклады участников заседания в основном были посвящены той или иной работе, которую исследователь должен был перевести, проштудировать, прореферировать и критически проанализировать. Приходилось читать монографии и статьи на английском, немецком и французском языках. В результате за несколько лет существования Соора все его участники научились читать научную литературу на этих трех языках.

Еще будучи студентом, Сергей Михайлович в 1925 г. был оформлен лаборантом в отдел генетики Института экспериментальной биологии, здесь он на практике обучался генетической работе с дрозофилой, привезенной Г. Дж. Мёллером. В том же году Четвериков включил его в группу по изучению природных популяций подмосковных дрозофил. В ходе этой работы Гершензон нашел и подробно исследовал ген, который у самцов определяет потерю Y-хромосомы во время сперматогенеза, что в дальнейшем приводит к получению у мух исключительного женского потомства. Это был первый случай обнаружения генетически обусловленного резкого сдвига численности полов.

В 1926 г. Четвериков отправил Гершензона и П. Ф. Рокицкого в Геленджик для сбора местных популяций Drosophila melanogaster. Затем молодые исследователи провели генетический анализ привезенных мух. Результаты этих исследований и работы, проведенные с популяциями подмосковных мух, легли в основу доклада, с которым Четвериков выступал на IV Международном генетическом конгрессе в Берлине9.

С 1927 по 1930 г. Гершензон обучался в аспирантуре под руководствомКольцова и Четверикова. Обучение в Институте экспериментальной биологии, имевшем в те годы мировой авторитет, в значительной степени расширило кругозор молодого исследователя благодаря посещению научных семинаров института, где выступали величайшие генетики того времени – У. Бэтсон, С. Дарлингтон, Э. Баур, Р. Гольдшмидт, К. Бриджес, С. Харленд, Л. Денн.

В 1928 г. он в соавторстве со своим сокурсником А. Е. Гайсиновичем опубликовал результаты работ по обнаружению сцепленной с полом мутации в немецком журнале «Биологишес центральблатт»10. Другую свою работу он издал сначала в 1927 г. в «Журнале экспериментальной биологии»11, а в 1928 г. ‒ в журнале «Дженетикс»12. В научном мире данная работа цитировалась долгие годы во многих зарубежных статьях, а Мёллер после знакомства с данной публикацией предоставил Гершензону рокфеллеровскую стипендию для годичной стажировки в лаборатории Техасского университета, но поездка не состоялась. Свою блестящую работу Гершензон докладывал на семинаре Института экспериментальной биологии в 1927 г., будучи аспирантом Кольцова, а в 1929 г. – на I Всесоюзном съезде генетиков и селекционеров в Ленинграде.

11. Гершензон С. М. Генетический анализ неправильного менделирования пола у Drosophila obscura Fall. // Журнал экспериментальной биологии. Сер. А. 1927. Т. 3. Вып. 3–4. С. 147–170.

12. Gershenson, S. A New Sex-Ratio Abnormality in Drosophila obscura // Genetics. 1928. Vol. 13. No. 6. P. 488–507.

В аспирантуре Гершензон занялся изучением генетической структуры и функций гетерохроматического района Х-хромосомы дрозофилы (в те годы гетерохроматические районы хромосом называли «генетически инертными», так как считалось, что они не содержат генов). Он индуцировал рентгеновскими лучами разнообразные делеции Х-хромосом и показал, что гетерохроматический район Х-хромосомы дрозофилы содержит несколько генов и определяет их локализацию. Таким образом, он впервые составил генетическую карту гетерохроматинового района и выяснил роль этого района и его частей в синаптической коньюгации XX хромосом и XY хромосом.

Параллельно с научно-исследовательской работой он с 1928 по 1933 г. зани мал должность секретаря правления Общества биологов-материалистов при Коммунистической академии.

Работу по изучению гетерохроматических районов хромосом он продолжил, работая с 1931 по 1935 г. научным сотрудником Биологического института им. К. А. Тимирязева и одновременно преподавая в Московском университете13, где он, будучи ассистентом и доцентом, вел общую генетику. Данная работа была продолжена также в лаборатории Мёллера, когда Гершензон работал (1935‒1937) в качестве научного сотрудника в Институте генетики АН СССР, возглавляемом академиком Н. И. Вавиловым. В здесь Гершензон завершил работу по изучению гетерохроматического района Х-хромосомы и оформил ее в качестве докторской диссертации. Кроме активной научной работы ему приходилось много времени уделять педагогической работе: он разрабатывал программы курсов, изучал отечественный и зарубежный опыт преподавания генетики. Все студенты 1930–1940-х гг. учили генетику по учебнику Синнота и Денна, который еще в 1931 г. перевел на русский язык Гершензон14.

14. Созинов, Труханов. Сергей Михайлович Гершензон…

В 1936 г. он защитил диссертацию в Институте генетики АН СССР. Его оппонентами были А. С. Серебровский, С. М. Навашин и Д. Костов. Защита прошла блестяще, работа была направлена в ВАК, затем аттестационная комиссия передала диссертацию на экспертизу профессору Ленинградского университета Ю. И. Полянскому, давшему целиком положительный отзыв на работу. Далее события развивались следующим образом: Т. Д. Лысенко, занимавший в то время пост заместителя председателя ВАКа, решил отклонить диссертацию. Осенью 1937 г. Сергея Михайловича вызвали в ВАК, также на заседание был приглашен Полянский.

«Лысенко спрашивал соискателя ученой степени: «Почему в своей диссертации Вы противоречите воззрениям К. А. Тимирязева?», на что Гершензон ответил, что в диссертации нет ни одного пункта, по которым в литературе имеются высказывания Тимирязева. На вопрос Лысенко: «Как Вы трактуете в своей диссертации понятие гена?» Сергей Михайлович смело парировал: «В диссертации понятие гена нигде не рассматривается, но о генах говорится как о вполне доказанных единицах наследственности»15.

Лысенко был взбешен такими ответами, поэтому категорически требовал отклонения диссертации, что в итоге и произошло.

На основании диссертации Гершензон опубликовал в 1939 г. монографию на украинском языке, которая после войны была переиздана в США на английском языке. Американский генетик Д. Линдслей провел тщательную проверку полученных Гершензоном данных и сообщил в 1960 г. в журнале «Дженетикс» о полном подтверждении результатов работы советского генетика16.

В 1937 г. Гершензон переехал в Киев по приглашению Президиума Академии наук УССР и был назначен заведующим отделом генетики Института зоологии АН УССР. Этот отдел был создан в 1934 г. и возглавлял его И. И. Агол, который в начале 1937 г. был арестован и расстрелян как «враг народа». На его место по предложению вице-президента АН УССР А. А. Сапегина Президиум АН УССР пригласил Гершензона, работавшего до этого под руководством Вавилова в возглавляемом им Институте генетики АН СССР.

В Институте зоологии он окунулся в научную атмосферу, которая создавалась И. И. Шмальгаузеном и А. А. Любищевым. Гершензон организовал исследования по генетической изменчивости популяций дрозофил и млекопитающих. Он впервые на Drosophila melanogaster показал, что природная популяция диких мух насыщенна не только рецессивными и полудоминантными видимыми мутациями, но и очень большим числом рецессивных летальных и полулетальных мутаций, а также мутаций, снижающих плодовитость мух или вызывающих их полное бесплодие.

В 1937‒1940 гг. Гершензон провел популяционно-генетическое исследование природных популяций хомяков на Украине. На основе полученных данных было показано, что встречающаяся меланистическая (черная) окраска хомяков определяется моногенно наследуемым аутосомным доминантным геном. Было установлено существование центров, вокруг которых частота меланистов повышена, и изучено изменение частоты меланистов в разные годы и разные сезоны года, показана роль естественного отбора в изменении этой частоты, а также адаптивное значение сбалансированного диморфизма популяций хомяков по этому наследственному признаку.

Исходя из полученных данных, Гершензон пришел к выводу, что основную роль в микроэволюционных процессах играют не рецессивные мутации, как предполагал Четвериков, а полудоминантные и доминантные мутации. Затем он развил данную гипотезу в статье «Мобилизационные резервы внутривидовой изменчивости»17. В дальнейшем Шмальгаузен неоднократно использовал в своих работах данные, полученные Гершензоном.

В конце 1930-х гг. ученый открыл и изучил высокомобильные гены в природных популяциях дрозофилы. Некоторые нормальные аллели гена yellow из природной популяции Китаево (окрестности Киева) мутировали с частотой, в несколько раз превышающей обычный мутагенез. Гершензон выдвинул предположение, что это свойство сверхвысокой мутабильности определялось структурой самого гена. Только спустя 35 лет с момента данного открытия он объяснил данное явление результатом проявления инсерционного мутагенеза в природе18.

Одновременно с научной работой в Институте зоологии он продолжил свою педагогическую работу в Киевском университете, где в 1937‒1941 гг., а потом и в 1944‒1948 гг. заведовал кафедрой дарвинизма и генетики, читая лекции по дарвинизму и общей генетике. Изданный дважды учебник Гершензона «Основы современной генетики» использовался во многих биологических и медицинских вузах и был удостоен Государственной премии УССР.

В Киеве ученый начал работу по экспериментальному доказательству роли ДНК в генетических процессах. Мысль эта была в ту пору достаточно необычной, так как предполагалось, что ДНК имеет очень простое химическое строение и одинакова во всех живых организмах, по этой причине не имея отношения к процессам передачи наследственной информации. Сотрудники отдела генетики к моменту приезда Гершензона понятия не имели о значении ДНК в размножении клеток, поэтому ему пришлось прочитать для них курс лекций с обзором достижений генетики и биохимии того времени19.

Длительное время в генетике бытовало представление, что процесс возникновения генных мутаций имеет случайный характер. Согласно ему генные мутации, как спонтанные, так и искусственно индуцированные, могут менять в разном направлении любые гены организма, при этом, какой именно ген будет затронут данным воздействием, определяется чисто статистическими случайными причинами.

Мысль о том, что дезоксирибонуклетновая кислота участвует в генетических процессах, возникла у Гершензона под влиянием взглядов его учителя А. Р. Кизеля, который в своей книге (1930) обосновал идею о том, что нуклеиновые кислоты и особенно ДНК играют существенную роль в жизнедеятельности клетки20. Другим его вдохновителем стал Кольцов. Еще будучи студентом МГУ Гершензон посещал его лекции, на которых собирались многие передовые биологи того времени. Особенно молодого юношу вдохновила мысль Кольцова о существовании «генной нити» хромосомы, представляющей собой одну гигантскую молекулу (по представлениям Кольцова эта молекула имела белковую природу).

Гершензон выделил ДНК из зобной железы теленка и подмешал ее в корм, которым питались личинки дрозофилы. Эксперимент дальше проводился в двух направлениях. В одной серии опытов, которые было поручено провести сотруднику генетического отдела Н. Д. Тарнавскому, была сделана попытка установить, влияет ли ДНК теленка на частоту кроссинговера (расцепление сцепленных генов) у дрозофил, развившихся из этих личинок. Во второй серии экспериментов, проведенных самим Гершензоном, изучалась возможная способность экзогенной ДНК вызывать мутации.

В результате мухи, развившиеся из личинок, в обеих сериях опытов имели различные морфологические отклонения (вырезки на крыльях). Тарнавский сначала ошибочно полагал, что все измененные мухи являются мутантами21. Ошибка объяснения результатов работы была связана с тем, что он, будучи по специальности зоотехником22, не имел достаточного опыта работы с дрозофилой23 и по-своему интерпретировал наблюдаемые изменения фенотипов. Подготовленную самостоятельно статью Тарнавский сдал в печать, не посоветовавшись со своим научным руководителем. Гершензон в то время уехал на два месяца в Москву к тяжело заболевшей и тогда же умершей жене.

22. Н. Д. Тарнавский окончил Каменец-Подольский сельскохозяйственный институт по специальности «зоотехния».

23. До работы с дрозофилой Тарнавский занимался изучением влияния рентгеновского облучения на кур и их потомство.

Впоследствии Гершензон опроверг выводы Тарнавского, показав, что наблюдаемые в первой серии опытов аномалии ненаследственны и представляют не мутации, а фенотипические модификации, вызванные присутствием высокой концентрации ДНК в корме личинок24. Тем не менее ошибочные результаты, полученные Тарнавским, помогли ему сформулировать достаточно правильный постулат о том, что

«нуклеиновая кислота является активной составной частью ядра – в частности хромосом […] [а] искусственное нарушение баланса нуклеиновой кислоты в ядре будет вызывать новые биохимические взаимоотношения между составными компонентами ядра – в частности хромосом, что и будет приводить к возникновению новых изменений.»25

Вторая серия опытов, проведенная Гершензоном, дала неожиданный результат. Ученый наблюдал, что добавление чужеродной ДНК приводит к возникновению множества мутаций в Х-хромосоме и аутосомах дрозофилы. О своем открытии он сообщил в работах 1939 и 1940 гг.26, где не только убедительно доказывал возможность экзогенной ДНК вызывать у дрозофилы генные мутации, но и высказывал предположение, что мутагенное действие ДНК обладает определенной избирательностью, так как некоторые гены под влиянием экзогенной ДНК мутировали чаще других. Это предположение нуждалось в проверке, поэтому Гершензон наметил серию экспериментов, осуществить которые помешала война.

В дальнейшем изучению избирательности мутагенного действия экзогенных ДНК были посвящены работы возглавляемой им лаборатории, что позволило в значительной степени углубить понимание сущности открытия, его теоретической основы и перспектив практического использования.

Во-первых, мутагенное действие экзогенных ДНК высокоспецифично, что проявляется в избирательности мутагенеза определенных генов, разных в случае воздействия разных ДНК. Во-вторых, экзогенные ДНК вызывают только точечные мутации, т. е. генные мутации или микроделеции, но не вызывают крупных перестроек хромосом, что характерно для обычных физических или химических мутагенов. В-третьих, экзогенная ДНК обладает весьма длительным мутагенным эффектом, так как вызывает мутации не только в клетках, имеющихся в момент ее введения в организм, но также и во многих последующих поколениях клеток. В-четвертых, некоторые генные мутации, возникшие под воздействием экзогенных ДНК, оказываются нестабильными: они часто ревертируют к норме или переходят в другие аллельные мутантные состояния.

Генетические эффекты экзогенной ДНК изучались Гершензоном в период, когда ученые не имели доказательств роли ДНК в передаче наследственной информации. Классическая работа Эвери, Мак-Леода и Мак-Карти не была известна Гершензону27, так как зарубежная литература, изданная в годы войны, была недоступна для большинства советских ученых. Эта работа, говорящая в пользу того, что ДНК является носителем генетической информации, была сначала встречена в научном мире с недоверием, и выраженные в ней идеи получили широкое признание только в 1952–1953 гг. Заключение о генетической роли ДНК было сформулировано Гершензоном и его сотрудниками в статье 1948 г. независимо от американских исследователей.

Довоенные работы по мутагенному действию ДНК остались почти неизвестными за рубежом, так как в то время ученым не разрешалось пересылать оттиски работ за границу. Только Мёллер был осведомлен об этих экспериментах, так как Гершензон написал ему подробное письмо о результатах своих опытов28. В СССР работы Гершензона также долгое время оставались без внимания. Как вспоминал сам ученый:

«Что касается советских генетиков, то ведь почти сразу после появления моих статей и статей моих сотрудников по данному вопросу произошло нападение фашистской Германии на СССР, началась война, и в грозные военные годы советским генетикам было не до работ с дрозофилой. Многие из них ушли защищать Родину с оружием в руках, другие работали на оборону в тылу, а после Победы были полностью заняты трудом по восстановлению пострадавшего от войны народного хозяйства и научных учреждений. Не удивительно поэтому, что эти довоенные работы прошли почти не замеченными и были забыты теми немногими, кто их читал.»29

Выводы о мутагенных свойствах экзогенной ДНК были встречены скептически и подверглись верификации. Проверочные опыты дали отрицательный результат30, однако позже выяснилось, что это было связано с методическими ошибками, допущенными авторами.

Во время Великой Отечественной войны Гершензон был эвакуирован вместе с Институтом зоологии АН УССР в Уфу. Там он работал по медицинской тематике, разрабатывал репелленты против мух – переносчиков тифа, за что был награжден грамотой Правительства Башкирской АССР. В 1942 г. защитил диссертацию на степень доктора биологических наук, а в 1946 г. получил звание профессора.

После войны Гершензон вернулся в Киев и начал новую работу по изучению генетического строения природных популяций наездника Mormoniella vitripennis. Вследствие гаплоидности самцов и диплоидности самок этого насекомого у самцов фенотипически проявлялись все рецессивные и доминантные мутации, а у самок – только доминантные. Эти исследования, опубликованные в 1946– 1965 гг., впервые проведенные на популяциях гапло-диплоидного организма, полностью подтвердили представления об относительной роли доминантных и рецессивных мутаций в видообразовании.

После возвращения Академии наук УССР из эвакуации в Киев и восстановления условий для научных исследований экспериментальная работа по проверке мутагенного действия экзогенных ДНК была проведена в том же отделе Института зоологии АН УССР. Свойства экзогенных ДНК избирательно вызывать мутации определенных генов коренным образом отличались от действия известных ранее физических и химических мутагенов. В качестве мутагенов в практике исследователей использовались рентгеновские лучи и некоторые неорганические соединения31.

Гершензон спланировал масштабные эксперименты и привлек к выполнению работы новых сотрудников, поручив каждому часть работы. Являясь руководителем всех экспериментов, Гершензон тем не менее и сам занимался «черновой» работой: выделял ДНК из зобной железы теленка, готовил питательную среду для личинок, сам проводил огромное число опытов. Перед Р. А. Зильберманом, О. А. Левочкиной, П. О. Ситько и Н. Д. Тарнавским была поставлена задача – выявлять новые мутации и закреплять их в последующих поколениях мух32. Результаты экспериментов возглавляемой Гершензоном лаборатории были изложены в статье 1948 г.33 Главным результатом исследований стало доказательство избирательного характера мутагенного действия экзогенной ДНК, о котором еще в 1940 г. в качестве рабочей гипотезы писал Сергей Михайлович34. В данных экспериментах в разные годы принимали участие Ю. Н. Александров, В. И. Грабко, П. Н. Дзвонкевич, С. С. Дяченко, Р. А. Зильберман, И. А. Киселева, О. А. Левочкина, С. C. Малюта, П. О. Ситько, Н. Д. Тарнавский, Т. В. Шандала.

33. Гершензон С. М., Зильберман Р. А., Левочкина О. А., Ситько П. О., Тарнавский Н. Д. Вызывание мутаций у Drosophila тимонуклеиновой кислотой // Журнал общей биологии. 1948. Т. 9. С. 69–88.

34. Гершензон С. М. До викликання направлених мутацiй за допомогою нуклеiновоï кислоти // Вicтi АН УРСР. 1940. № 9–10. С. 83–87.

Послевоенные опыты лаборатории Гершензона носили поистине новаторский характер, так как указывали на генетическое значение ДНК, которое было установлено молекулярными биологами много лет спустя.

«Открытые нами факты […] должны рассматриваться как свидетельство того, что изменение в тимонуклеиновом компоненте хромосомной молекулы может действительно вызывать генные мутации. Особенно высокая частота мутаций определенных генов под влиянием нашего препарата тимонуклеиновой кислоты приводит к заключению о различной химической структуре разных генных молекул. До сих пор мы располагаем более или менее удовлетворительными сведениями о тимонуклеиновой кислоте из зобной железы теленка. Но это ни в какой мере не исключает возможность, что существует множество других тимонуклеиновых кислот, обладающих тем же углеводом (дезоксирибозой) и дающих поэтому реакцию Фельгена, но различающихся характерным расположением других компонентов. Последействие кормления (дрозофилы) тимонуклеиновой кислотой может быть объяснено допущением, что это воздействие вмешивается в процесс репродукции генов и, как результат, некоторые вновь образованные гены поэтому отличаются по структуре от родительских генов. Если это объяснение правильно, это означает, что тимонуклеиновая кислота играет важную роль в репродукции генов, – писал Гершензон.»35

Судьба этой статьи 1948 г. была печальной, после ее выхода грянула августовская сессия ВАСХНИЛ, в результате чего работу заклеймили как менделистско-морганистскую. Сразу после сессии36, 27 августа, состоялся ученый совет Института зоологии АН УССР, на котором дали «правильную» оценку работы лаборатории Гершензона. Первым отрекся от своих работ Тарнавский:

«Я никогда не стоял, не стою и не буду стоять на позиции, что основную роль в процессе передачи в наследственности имеет ген, хромосома. Я уже говорил, что я признаю клетку, хотя первая моя работа была написана с идеалистических позиций, построена на принципах формальной генетики.»37

Все ждали, как поведет себя Гершензон. У него тоже сработал инстинкт самосохранения:

«Я считаю, что мой долг сейчас, когда я полностью признал правоту тех положений, которые были развиты академиком Лысенко в его докладе, перестроить свою работу, чтобы вместе со всем советским народом всеми силами и всеми своими знаниями участвовать в развитии мичуринской биологии и бороться с гнилыми реакционными формально-генетическими теориями зарубежных ученых, теми формально-генетическими извращениями, которые имели место у нас, и, в частности, разоблачать свои ошибки в этой области. Для того, чтобы перестроиться и принять участие в этой большой работе – первым условием является критика и признание своих ошибок38.

Я не понял, что сама основа менделизма-морганизма – это основа идеалистическая, реакционная, враждебная нам, я не направил своих усилий для того, чтобы бороться с этим основным ядром, основным злом в генетике […] Я работал в двух основных направлениях. Первое – в области генетики эволюционных проблем. В этой области уже давно господствует антидарвинизм. Первые менделисты, основоположники менделизма-морганизма, Иогансен, Бэтсон, Морган. Их теории особенно усугублены в области эволюционных проблем. В частности, за последние 20 лет в формальной генетике возникло учение о том, что на начальных этапах видообразования естественный отбор как основной фактор эволюции, признанный Дарвиным, никакой роли не играет. Эти основные этапы протекают в результате чисто случайных генетикоавтоматических течений, независимо от естественного отбора. Эта идеалистическая концепция защищалась в Америке Райтом, а у нас – Дубининым, Ромашовым и Шмальгаузеном. Эта теория привлекла мое внимание как антидарвинистская. Я проделал большую работу на дрозофиле и ряду других объектов, а также работы руководимых мной сотрудников направлял на то, чтобы бороться с этими идеалистическими положениями […]

Другое направление работ в области формальной генетики – это работы, посвященные влиянию различных химических веществ на наследственную изменчивость. Мне казалось, что я здесь исхожу из правильных позиций, но и здесь меня также постигла неудача, что и в первой серии работ […]

Объектом этих опытов была выбрана плодовая мушка дрозофила, над которой мы работали продолжительное время. Этот выбор объекта не был просто случайным. На дрозофиле нам удалось вызвать направление этого изменения, но это изменение не имеет никакого значения для практики. Применить это на практике, поставить на службу социалистического животноводства невозможно. Такую проблему нужно было решать на объектах, где любое бы достижение позволяло бы двигать вперед социалистическое сельское хозяйство […]

Второй недостаток заключается в том, что я не учитывал специфику стадий развития […] Учение Мичурина и Лысенко показало, что, только зная закономерности развития организмов, зная, как влияют различные внешние условия, можно по-настоящему определить наследственную изменчивость.

Третий недостаток касается интерпретации полученных данных. Это выявлялось мной целиком с позиций хромосомной теории наследственности […]

Эти формально-генетические ошибки, о которых я говорил, пронизывают насквозь все те работы, которые я выполнял на дрозофиле и других объектах, приводят к тому, что мы субъективно стали бороться с реакционными течениями, однако это не дало положительных результатов. Я за деревом проглядел лес […] Ясно, что, стоя на таких ошибочных формалистических позициях, я неправильно воспитывал научные кадры.»39

Общественного признания своих ошибок было недостаточно, требовались кардинальные меры. В 1948 г. отдел генетики Института зоологии АН УССР был распущен, естественно, что работы по изучению мутагенного действия экзогенных ДНК были прекращены. Зильберман и Левочкина после увольнения больше никогда не возвращались к научной работе, Ситько стал заниматься селекцией шелкопряда, Тарнавский прекратил экспериментальную работу и до самой своей смерти читал лекции в Белоцерковском сельскохозяйственном институте40. Из Киевского университета Гершензон также был уволен как «антимичуринец». Исследования по генетике были снова возобновлены только в 1957 г. после воссоздания отдела генетики Института зоологии АН УССР41.

41. Гершензон заведовал отделом генетики Института зоологии АН УССР с 1957 по 1963 г.

В 1948 г. Гершензон был переведен на должность старшего научного сотрудника в отдел акклиматизации и селекции Института зоологии АН УССР. В данной должности он проработал до 1957 г. Так начался новый цикл его работ – исследование вируса полиэдроза шелкопряда, вызывавшего вспышки желтухи (ядерного полиэдроза) у дубового шелкопряда. Ученому необходимо было найти способ борьбы с данным заболеванием, но он помимо чисто практической задачи сумел совершить важное генетическое открытие.

В опытах по перекрестному заражению насекомых разными вирусами, отличавшимися друг от друга формой полиэдров, он выяснил, что это свойство полиэдров зависит в основном от вируса, а не от зараженных клеток. Таким образом, генетическая информация, определявшая свойства полиэдров, была заключена в ДНК вирусов, а не в ДНК пораженных клеток.

Сравнив полученные данные по вирусоносительству у насекомых с явлениями лизогении у бактерий, ученый сделал вывод, что латентность бакуловирусов может быть связана со встройкой генома вируса в геном ядра клетокхозяина. Гершензон впервые в мире воссоздал в 1953 г. инфекционный вирус ядерного полиэдроза из ДНК и неинфекционного белка, раньше, чем подобные эксперименты по реконструкции вируса табачной мозаики были проведены в 1955 г. Г. Шраммом в ФРГ и Х. Л. Френкель-Конратом в США42.

Не меньший резонанс имели публикации Гершензоном и его сотрудниками результатов экспериментов, позволивших впервые сформулировать гипотезу о возможности обратной передачи генетической информации от РНК к ДНК43.

В середине 1960-х гг., работая с вирусом ядерного полиэдроза шелкопряда, Гершензон открыл активность фермента, который мог транскрибировать РНК в ДНК, т. е. в направлении, обратном транскрипции. В клетках насекомых, зараженных ДНК-вирусами ядерного полиэдроза, образовывались РНК, которые служили матрицей для синтеза вирусной ДНК.

Как вспоминал В. А. Ратнер:

«Объект оказался весьма благодатным, удобным для генетической работы. Так, введение инфекционной РНК вируса инициировало образование внутри клеток шелкопряда полиэдрических включений, содержащих вирионы с ДНКгеномами. Поскольку заражение фракцией инфекционной РНК приводило к возникновению ДНК-геномов вируса, встал вопрос о реальности переноса генетической информации от РНК к ДНК, впоследствии названного обратной транскрипцией.»44

Рис. 2. С. М. Гершензон с Т. В. Шандалой и С. В. Субботиной. Институт молекулярной биологии и генетики АН УССР, 1985 г. (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Iнститут архiвознавства. Ф. 287. Оп. 1. Спр. 20. Арк. 5)

Изучение явления обратной транскрипции требовало новых экспериментов: нужно было проверить наличие комплементарности РНК и синтезируемой на ней ДНК, проанализировать ферментативный механизм данной реакции. Сам ученый с сожалением признавался:

«Некоторым оправданием такой незавершенности наших исследований служит то, что хотя необходимость их доработки по всем этим вопросам была нам ясна, но осуществление такой доработки наталкивалось на большие, а иногда непреодолимые трудности, вызванные отсутствием в нашем распоряжении некоторых нужных приборов и реактивов.»45

В это же время американские ученые Д. Балтимор и Г. Темин открыли фермент, осуществляющий обратную транскрипцию – обратную транскриптазу46. За это открытие они в 1975 г. получили Нобелевскую премию.

В 1963 г. решением Президиума АН УССР Гершензон вместе с руководимым им отделом был переведен в Институт микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного АН УССР, где проработал на должности заместителя директора по научной работе до 1968 г. В 1967 г. он был избран членомкорреспондентом АН УССР. В 1968 г. в связи с организацией Сектора молекулярной биологии и генетики АН УССР Гершензон был переведен вместе с руководимым им отделом в этот сектор и назначен его руководителем, а затем, когда сектор был превращен в Институт молекулярной биологии и генетики АН УССР, был до 1973 г. директором этого института47. В 1973 г. Гершензон стал заведующим отделом молекулярной генетики там же. В 1976 г. ученого избирают академиком АН УССР. В 1988 г. он оставил заведование отделом и до конца своих дней работал в должности советника директора Института физиологии растений и генетики В. В. Моргуна. Долгое время Гершензон был членом редколлегии «Журнала общей биологии», главным редактором журнала «Цитология и генетика» (1977–1985).

Начиная с середины 1960-х гг. факты, установленные Гершензоном в ходе исследований мутагенного действия ДНК, были подтверждены на дрозофиле и ряде других организмов в генетических лабораториях нескольких стран. В 1983 г. Б. Мак-Клинток была присуждена Нобелевская премия за аналогичные работы, а именно за открытие транспозонов и их мутагенных свойств.

В 1980-е г. Гершензон попытался запатентовать свое открытие, но столкнулся с бюрократическими препонами. Первое обращение Института молекулярной биологии и генетики АН УССР в Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий по поводу открытия «свойства экзогенных ДНК вызывать мутации» было направлено 15 мая 1984 г. В ответ на это обращение было получено письмо, подписанное В. В. Лисицыным, зам. зав. отделом предварительного рассмотрения Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий, где сообщалось, что данное открытие не может быть зарегистрировано, так как Госкомизобретений рассматривает только заявки на открытия, первое сообщение о которых было опубликовано не ранее 1948 г.48 Данное письмо Госкомизобретений подробно обсуждалось на бюро Научного совета АН УССР по цитологии и генетике и на ученом совете Института молекулярной биологии и генетики АН УССР, в результате чего было принято решение изменить название открытия на «свойство экзогенных ДНК избирательно вызывать мутации определенных генов», так как в 1939 г. Гершензон высказал в своей работе предположение о данном свойстве ДНК.

В соответствии с этим решением ученого совета Институт молекулярной биологии и генетики АН УССР обратился 10 июля 1985 г. в Госкомизобретений с просьбой об утверждении открытия Гершензона в новой формулировке. Снова были приложены все требуемые документы, в том числе данные о подтверждении открытия в советской и мировой научной печати.

Как часто бывает в среде ученых, быстрому признанию научных открытий мешают зависть и подлость со стороны коллег. В данном случае в Госкомизобретений поступило заявление от Анны Зиновьевны Драбан, вдовы Н. Д. Тарнавского, которая требовала приоритет в открытии признать за своим мужем. В результате начались многочисленные проверки степени участия Гершензона в открытии мутагенного воздействия экзогенной ДНК. Создавались специальные комиссии для проведения соответствующих экспертиз, внимательно изучались работы Гершензона и Тарнавского по проблеме мутагенеза.

4 октября 1985 г. Сергей Михайлович отправил в Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий письмо, в котором писал:

До меня дошли слухи, что к Вам от моих недоброжелателей (а у кого из серьезных ученых их нет?) поступило заявление, что открытие способности экзогенной ДНК избирательно вызывать мутации определенных генов принадлежит, якобы, не только мне, но и Н. Д. Тарнавскому […] Если будет сочтено, что, кроме меня, еще кто-либо имеет право на приоритет в открытии свойства экзогенных ДНК избирательно вызывать мутации определенных генов, то я прошу Госкомизобретений вообще отказать в утверждении этого открытия и считать недействительным мое заявление с просьбой об утверждении открытия49.

В течение моей более чем полувековой научной деятельности я неизменно самым скрупулезным образом заботился о том, чтобы ни коим образом не ущемить в своих публикациях и докладах интересы моих сотрудников. В отличие от некоторых знакомых мне коллег, возглавлявших те или иные научные коллективы, я никогда не выступал в качестве соавтора публикаций в работах, которыми я лишь руководил, но не принимал личного участия в экспериментах, результаты которых освещаются в публикациях. Это хорошо известно не только моим ученикам и вообще тем, с кем я работал, но и широкому кругу советских биологов. Из моих более чем 200 печатных работ я лишь в очень немногих выступаю не как единоличный автор, а как соавтор и только тогда, когда я выполнял значительную часть исследований и мною был подготовлен и написан текст статьи. Многие десятки научных публикаций моих учеников и сотрудников вышли только за их фамилиями, если я не был участником данной экспериментальной работы, а лишь ее идейным вдохновителем и повседневным руководителем; я всегда отказывался в таких случаях от просьбы сотрудника, чтобы я согласился быть соавтором его публикации.»50

После трехлетней проверки в конечном итоге Госкомизобретений 22 ноября 1987 г. зарегистрировало научное открытие Гершензона «Свойство экзогенных ДНК (дезоксирибонуклеиновых кислот) вызывать избирательные мутации генов» (диплом № 340). Приоритет открытия датировался 28 июля 1947 г.51 Информация об открытии была напечатана в бюллетене «Открытия. Изобретения», но согласно п. 19 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях диплом об открытии выдавался через год с момента публикации в бюллетене при условии, что за это время не поступит опровержений или оспаривания авторства.

30 сентября 1988 г. в Госкомизобретений поступило заявление-опровержение по поводу регистрации открытия Гершензона от уже известной Драбан. В заявлении было указано, что открыл мутагенное действие ДНК не Гершензон, а сотрудник его лаборатории Тарнавский52. Далее Драбан пишет:

«С. М. Гершензон по праву заведующего отделом генетики неоднократно использовал экспериментальные данные, полученные Н. Д. Тарнавским. Приказом № 102 от 11 октября 1948 г. по Институту зоологии АН УССР отдел генетики этого института был ликвидирован, а Н. Д. Тарнавский был уволен как вейсманист-морганист. С. М. Гершензон был переведен в отдел зоологии беспозвоночных этого же института. Распоряжением и. о. директора Института зоологии, члена-корреспондента АН УССР А. П. Маркевича Гершензону было поручено продолжение научно-исследовательских работ по селекции дубового шелкопряда, ранее проводимых Н. Д. Тарнавским […] Н. Д. Тарнавский был без работы в течение года, а затем приказом по Институту зоологии АН УССР от 16.11.1949 г. был восстановлен на работе в должности старшего научного сотрудника в отделе животноводства. 13 февраля 1950 г. Н. Д. Тарнавского снова увольняют из института, на этот раз по сокращению штатов, и снова без работы. Приказом № СХ 35-272 от 23 мая 1950 года по Главному управлению сельскохозяйственных вузов Министерства высшего образования СССР Н. Д. Тарнавский был утвержден и. о. зав. кафедрой зоологии Белоцерковского сельскохозяйственного института. Начиная с этого времени началась бешенная травля со стороны Гершензона Н. Д. Тарнавского, бороться с которой последнему было очень трудно. Бесконечные анонимки в адрес Белоцерковского сельскохозяйственного института, порочащие Н. Д. Тарнавского как ученого, и бесконечные проверочные комиссии довели Н. Д. Тарнавского до инфаркта и преждевременной смерти в 1953 году, а С. М. Гершензон бесцеремонно присвоил себе открытие ему принадлежащее. Прошу Вас объективно рассмотреть данный вопрос и установить истину.»53

Череда проверок повторилась снова. В результате всей этой травли Гершензон оказался в реанимации одной из киевских больниц из-за сердечного приступа. Госкомизобретений поручил директору Института молекулярной биологии и генетики АН УССР Г. Х. Мацуке провести повторную экспертизу открытия с привлечением соответствующих специалистов54.

Приказом Института молекулярной биологии и генетики АН УССР № 184-К от 4 ноября 1988 г. была проведена соответствующая проверка, в результате которой было установлено, что опровержение, представленное вдовой Тарнавского Драбан, неверно по сути, так как Тарнавский не проводил исследований по изучению мутаций – использованный им метод позволяет лишь изучать кроссинговер при коньюгации хромосом при воздействии экзогенной ДНК55. Комиссия института не сочла необходимым при рассмотрении вопроса присутствие Драбан и автора открытия Гершензона.

В связи с тем что рассмотрение заявления-протеста прошло без участия заинтересованных сторон, Госкомизобретений стало проводить дополнительную экспертную оценку. К данной работе были привлечены Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова АН СССР и Институт молекулярной генетики АН СССР.

Директор Института молекулярной генетики, член-корреспондент АН СССР Е. Д. Свердлов не дал конкретного ответа, сославшись на отсутствие необходи- мых специалистов среди сотрудников института, и предложил направить дело в соответствующий экспертный совет ВАК при Совете Министров СССР56. А Институт общей генетики АН СССР дал заключение в пользу приоритета открытия за Гершензоном.

Только в октябре 1987 г. Госкомизобретений СССР зарегистрировал открытие Гершензона57. Оно было экспериментально подтверждено на разных объектах (бактерии, сине-зеленые водоросли, грибы, дрозофила, кукуруза) во многих советских и зарубежных лабораториях.

В конце 1990 г. Гершензон стал обсуждать возможность генетического клонирования человека, считая, что данное направление исследований не должно быть применено к людям, так как лишает возможности получения генетически индивидуального организма58.

В 1998 г. Гершензон умер. Последние годы он скромно жил в своей киевской квартире. Немногие окружающие его люди знали, какой сложный жизненный путь прошел Сергей Михайлович. Сначала Гершензона уволили из Академии наук как менделиста-морганиста, а потом чуть не уволили как космополита. Дело в том, что в 1945 г. он опубликовал статью на английском языке в американском журнале «Дженетикс», тогда как советские патриоты должны были писать только для родины. Единственное, что тогда спасло ученого, это письмо от президента АН СССР, просившего Гершензона написать что-нибудь по-английски, чтобы продемонстрировать английским коллегам, что наука на Украине не погибла59.

Ученому не везло в плане признания его научных открытий. Ратнер справед- ливо говорил о нем:

«Талантливый исследователь дважды оказывался в ближайших окрестностях выдающихся открытий, и столько же раз обстоятельства жизни – война и зигзаги политической ситуации – становились барьером для «взятия высоты».»60

Библиография

- 1. Avery, O. T., MacLeod, C. M., and McCarty, M. (1944) Studies on the Chemical Nature of the Substance Inducing Transformation of Pneumococcal Types, Journal of Experimental Medicine, vol. 78, pp. 137–158.

- 2. Baltimore, D. (1970) RNA-Dependent DNA Polymerase in Virions of RNA Tumour Viruses, Nature, vol. 226, no. 5252, pp. 1209–1211.

- 3. Gaissinovitsch, A., and Gershenson, S. (1928) Ein neues Allelomorph von Beadex bei Drosophila melanogaster, Biologisches Zentralblatt, vol. 48, pp. 385–387.

- 4. Gershenson, S. (1928) A New Sex-Ratio Abnormality in Drosophila obscura, Genetics, vol. 13, no. 6, pp. 488–507.

- 5. Gershenzon, S. M. (1927) Geneticheskii analiz nepravilnogo mendelirovaniia pola u Drosophila obscura Fall [Genetic Analysis of Abnormal Sex Ratio in Drosophila obscura Fall], Zhurnal eksperimentalnoi biologii, ser. А, vol. 3, no. 3‒4, pp. 147‒170.

- 6. Gershenzon, S. M. (1939) Vyzyvanie napravlennykh mutatsii u Drosophila melanogaster [Induction of Directed Mutations in Drosophila melanogaster], Doklady AN SSSR, vol. 25, pp. 224‒227.

- 7. Gershenzon, S. M. (1940) Do vyklykannia napravlenykh mutatsii za dopomohoiu nukleinovoi kysloty [Induction of Directed Mutations with the Help of Nucleic Acid], Visti AN URSR, no. 9–10, pp. 83‒87.

- 8. Gershenzon, S. M. (1940) Kharakter mutatsii, vyzyvaemykh u Drosophila melanogaster natrievoi sol’iu timonukleinovoi kisloty [The Nature of Mutations Induced in Drosophila melanogaster by the Sodium Salt of Thymonucleic Acid], Doklady AN SSSR, vol. 26, pp. 609‒611.

- 9. Gershenzon, S. M. (1941) Mobilizatsionnyi rezerv vnutrividovoi izmenchivosti [Mobilization Reserve of Intraspecies Variation], Zhurnal obshchei biologii, vol. 2, no. 1, pp. 609‒611.

- 10. Gershenzon, S. M., Kok, I. P., Gudz’-Gorban’, A. P., Dobrovol’skaia, G. N., Zherebtsova, E. N., Ryndich-Chistiakova, A. V., Skuratovskaia, I. N., Solomko, A. P., Strokovskaia-Ponomarenko, L. I., and Sutugina, L. P. (1971) Issledovanie vozmozhnosti peredachi geneticheskoi informatsii ot RNK k DNK pri reproduktsii virusov iadernogo poliedroza [Investigation of the Possibility of the Transfer of Genetic Information from RNA to DNA during the Reproduction of Nuclear Polyhedrosis Viruses]. Kiev: Naukova dumka.

- 11. Gershenzon, S. M., Kok, I. P., Vitas, K. I., Dobrovol’ska, G. M., and Skuratovs’ka, I. N. (1960) Utvorennia za dopomohoiu RNK khoziaina virusu, shcho mistyt’ DNK [Creation of a DNA Containing Virus with the Help of Host RNA], Dopovidi Akademii nauk URSR. Viddil biologichnykh nauk, no. 12, pp. 1633–1641.

- 12. Gershenzon, S. M., Kok, I. P., Vitas, K. I., Dobrovol’skaia, G. N., Rypetskyi, R. T., Skuratovskaia, I. N. (1963) Issledovanie infektsionnoi RNK, obrazuiushcheisia v nasekomykh, zarazhennykh virusom iadernogo poliedroza [Investigation of Infectious RNA Formed in Insects Infected with Nuclear Polyhedrosis Virus], Voprosy virusologii, no. 3, pp. 337–343.

- 13. Gershenzon, S. M., Zil’berman, R. A., Levochkina, O. A., Sit’ko, P. O., Tarnavskii, N. D. (1948) Vyzyvanie mutatsii u Drosophila timonukleinovoi kislotoi [Induction of Mutation in Drosophila with Thymonucleic Acid], Zhurnal obshhei biologii, vol. 9, pp. 69‒88.

- 14. Kiesel, A. (1930) Chemie des Protoplasmas. Berlin: Borntraeger.

- 15. Kol’tsov, N. K. (1928) Fiziko-khimicheskie osnovy morfologii [Physico-Chemical Foundations of Morphology], in: Deriugin, K. M. (ed.) Trudy Tret’ego vserossiiskogo s’ezda zoologov, anatomov i gistologov v Leningrade 14–20 dekabria 1927 g. [Proceedigns of the 3rd All-Russian Congress of Zoologists, Anatomists, and Histologists in Leningrad, December 14–20, 1927]. Leningrad: Glavnoe upravlenie nauchnykh uchrezhdenii (Gosudarstvennaia tipografiia im. Evg. Sokolovoi).

- 16. Kol’tsov, N. K. (1928) Fiziko-khimicheskie osnovy morfologii [Physico-Chemical Foundations of Morphology], Uspehi eksperimental’noi biologii, ser. B, vol. 7, no. 1, pp. 3‒31.

- 17. Kol’tsov, N. K. (1935) Nasledstvennye molekuly [Hereditary Molecules], Nauka i zhizn’, no. 5, pp. 4–14.

- 18. Kol’tsov, N. K. (1935) Sovremennye vzgliady na nasledstvennost’ [Modern Views on Heredity], Nauka i zhizn’, no. 1, pp. 29–36.

- 19. Lindsley, D. L., Edington, C. W., and Von Halle, E. S. (1960) Sex-Linked Recessive Lethals in Drosophila Whose Expression Is Suppressed by the Y Chromosome, Genetics, vol. 45, no. 12, pp. 1649‒1670.

- 20. Lobashev, M. E., and Smirnov, F. A. (1934) O prirode deistviia khimicheskikh agentov na mutatsionnyi protsess u Drosophila melanogaster [On the Nature of Chemical Agents’ Effects on Mutation Process in Drosophila melanogaster], Doklady AN SSSR, no. 3, pp. 174‒178.

- 21. Morgun, V. V. (1991) Sergei Mikhailovich Gershenzon (k 85-letiiu so dnia rozhdeniia) [Sergei Mikhailovich Gershenzon (Towards the 85th Anniversary of Birth)], Tsitologiia i genetika, vol. 25, no. 2, pp. 66–67.

- 22. Morgun, V. V., and Aleksandrov, Iu. N. (1998) Pamiati uchenogo [In Memoriam of the Scientist], Fiziologiia i biokhimiia kul’turnykh rastenii, vol. 30, no. 5, pp. 397‒400.

- 23. Muller, H. J. (1941) Induced Mutations in Drosophila, Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology, no. 9, pp. 151‒165.

- 24. Nuzhdin, N. I. (1946) Vliianie nukleinovykh kislot na obrazovanie morfozov [The Effect of Nucleic Acids on the Formation of Morphoses], Biulleten’ eksperimental’noi biologii i meditsiny, vol. 22, no. 4, pp. 38‒40.

- 25. Rapoport, I. A. (1940) Vliianie timonukleinovoi i nukleinovoi kislot, nekotorykh komponentov i solei ikh na mutatsii [The Effect of Thymonucleic and Nucleic Acids, Some of Their Components and Salts on Mutations], Doklady AN SSSR, vol. 27, pp. 1033‒1036.

- 26. Ratner, V. A. (1998) Pamiati S. M. Gershenzona. Vperedi sobytii i v storone ot priznaniia [In Memoriam of S. M. Gershezson. Ahead of Events and Away from Recognition], Vestnik VOGIS, no. 4, pp. 1–4.

- 27. Ratner, V. A. (1998) Vperedi sobytii i v storone ot priznaniia [Ahead of Events and Away from Recognition], Priroda, no. 8, pp. 100–102.

- 28. Romanets’ O. V. (2012) Vnesok ukrains’kykh vchenykh u rozvytok vchennia pro indukovanyi mutagenez [Ukrainian Scientists’ Contribution to the Development of the Concept of Induced Mutagenesis], Visnyk Dnipropetrovs’koho universytetu. Seriia: Istoriia i filosofiia nauki i tekhniki, vol. 20, no. 1/2, pp. 90–99.

- 29. Sakharov, V. V. (1932) Iod kak khimicheskii faktor, deistvuiushchii na mutatsionnyi protsess u Drosophila melanogaster [Iodine as a Chemical Factor Affecting the Mutation Process in Drosophila melanogaster], Biologicheskii zhurnal, no. 7, pp. 1‒8.

- 30. Sozinov, A. A., and Trukhanov, V. A. (1998) Sergei Mikhailovich Gershenzon (1906–1998). Pamiati klassika mirovoi genetiki i neobyknovennogo cheloveka [Sergei Mikhailovich Gershenzon (1906–1998). In Memoriam of a Classic of World Genetics and an Extraordinary Person], Tsitologiia i genetika, vol. 32, no. 5, pp. 103–104.

- 31. Tarnavs’kii, M. D. (1939) Do pytannia pro rol’ nukleinovoi kysloty pry vyklykanni napravlenykh mutatsii [The Role of Nucleic Acid in Inducing Directed Mutations], Dopovidi Akademiï nauk URSR. Viddil biologichnykh nauk, no. 1, pp. 47–49.

- 32. Temin, H., and Mizutani, S. (1970) RNA-Dependent DNA Polymerase in Virions of Rous Sarcoma Virus, Nature, vol. 226, no. 5252, pp. 1211–1213.

- 33. Tsivin, M. O. (1946) Vliianie timonukleinovoi kisloty na Drosophila melanogaster [The Effect of Thymonucleic Acid on Drosophila melanogaster], Doklady AN SSSR, vol. 52, pp. 263‒264.

2. Кольцов Н. К. Современные взгляды на наследственность // Наука и жизнь. 1935. № 1. С. 29–36; Кольцов Н. К. Наследственные молекулы // Наука и жизнь. 1935. № 5. С. 4–14.