- Код статьи

- S020596060003897-8-1

- DOI

- 10.31857/S020596060003897-8

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том 40 / №1

- Страницы

- 129-142

- Аннотация

В статье рассматриваются чертежи Русского государства XVII – первой четверти XVIIIв. как потенциальные источники по истории техники. На основании анализа нескольких сотен чертежей делается вывод об их большой ценности при проведении историко-технических исследований. Проанализированы типы (мельницы, мосты, заводы и т.д.) и особенности изображения на чертежах технических объектов. Отмечено, что на них встречаются изображения уникальных объектов, а также то, что не только изображения на чертежах, но и подписи к ним могут нести ценную для историка техники информацию.

- Ключевые слова

- Русское государство, географические чертежи, история техники, водяные мельницы, ветряные мельницы, картография Русского государства

- Дата публикации

- 27.03.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 89

- Всего просмотров

- 3307

Для изучения истории техники периода Средневековья крайне важны изобразительные материалы, без которых работы по этой тематике не могут быть достаточно полными. Имеется довольно много средневековых изображений машин и механизмов, однако большая их часть относится к Западной Европе. Если же говорить о Древней Руси и даже Московском царстве, то древнерусские изобразительные источники по истории техники крайне немногочисленны и страдают известной условностью. Лицевой летописный свод, лицевые жития святых, иконы – вот скромный список источников, среди которых лишь небольшая часть может быть использована для нужд истории техники. Технические объекты, как правило, изображаются в этих произведениях довольно редко и очень утрировано. Впрочем, существует еще один корпус изобразительных источников эпохи развитого Русского государства – географические планы и чертежи московских земель.

Древнерусские карты изучались давно и в разных аспектах – как источники по истории картографии и географии1 и как источники по истории культуры, когда карты интерпретировались как форма социальной коммуникации2. Картографический материал многогранен и в силу своей комплексности (прежде всего сочетания изобразительного элемента и письменности) может быть использован в различных областях исследования. В свое время А. В. Постников указал некоторые из них:

- социально-исторические изыскания;

- исследования процессов изменения природной среды;

- изыскания в области истории естествознания, науки и техники3.

Мы не будем касаться первых двух пунктов, относящихся к обширной сфере на стыке гуманитарных и естественных наук. Обратим внимание на последний пункт. Обычно он понимается исследователями довольно узко – карты следует изучать в основном как источник по истории географии и развития представлений о визуализации местности. Реже они используются как источник по истории геологии и горнозаводского дела. И уж совсем редко ранние карты используются как источники по истории техники.

Возможно, для такой узкой специализации карт и планов есть основания? Насколько применимы данные, содержащиеся в этом типе источников, в историко-технических исследованиях? Попытаемся ответить на эти вопросы, обратившись к конкретным картографическим памятникам.

В последнее время изучение чертежей для исследователей сильно упростилось благодаря появлению Геоинформационной системы «Чертежи Русского государства XVI–XVII вв.» (http://rgada.info/geos 2/). Эта система создана совместными усилиями РГАДА и ИРИ РАН4. В нашей работе мы будем использовать чертежи, размещенные в этой ГИС, а также хранящиеся в РГАДА (но пока отсутствующие в ГИС) и в ряде других архивохранилищ.

Рассмотрим несколько типов технических сооружений, которые можно наблюдать на планах. Самым распространенным из них в Русском государстве были водяные мельницы. Их изображения встречаются чаще всего, их качество различается значительно – от условных значков до довольно подробных рисунков, позволяющих реконструировать внешний вид и конструктивные особенности этих сооружений.

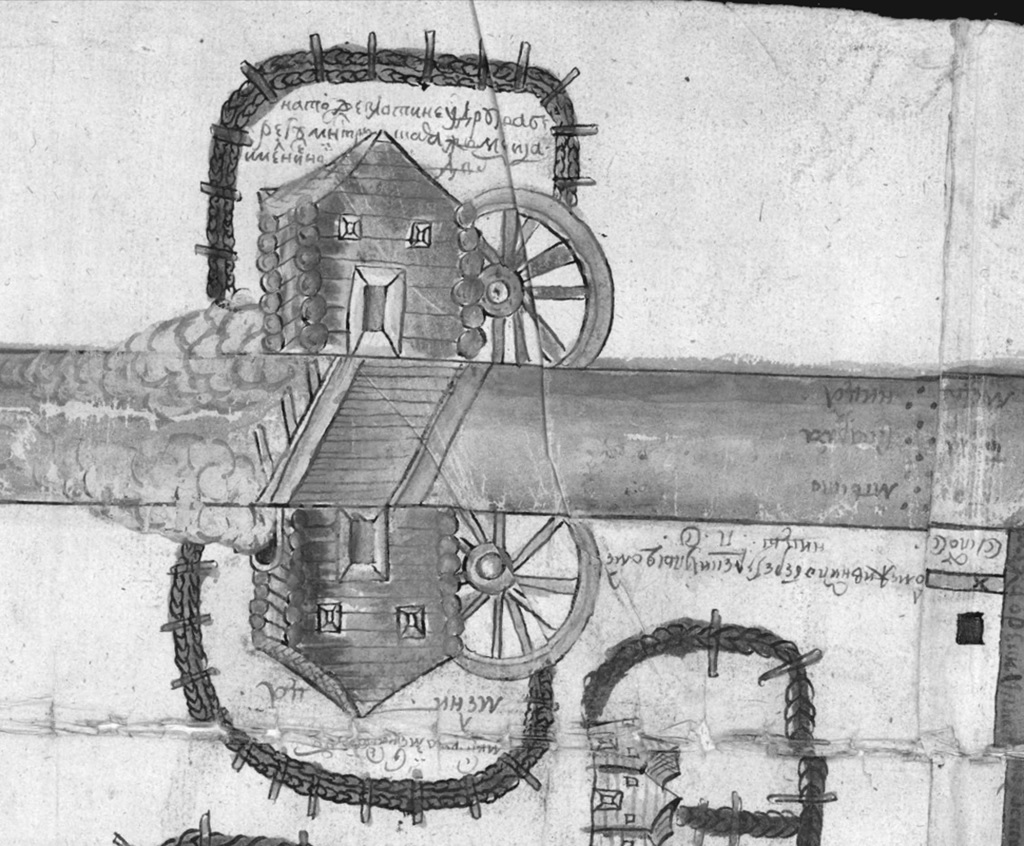

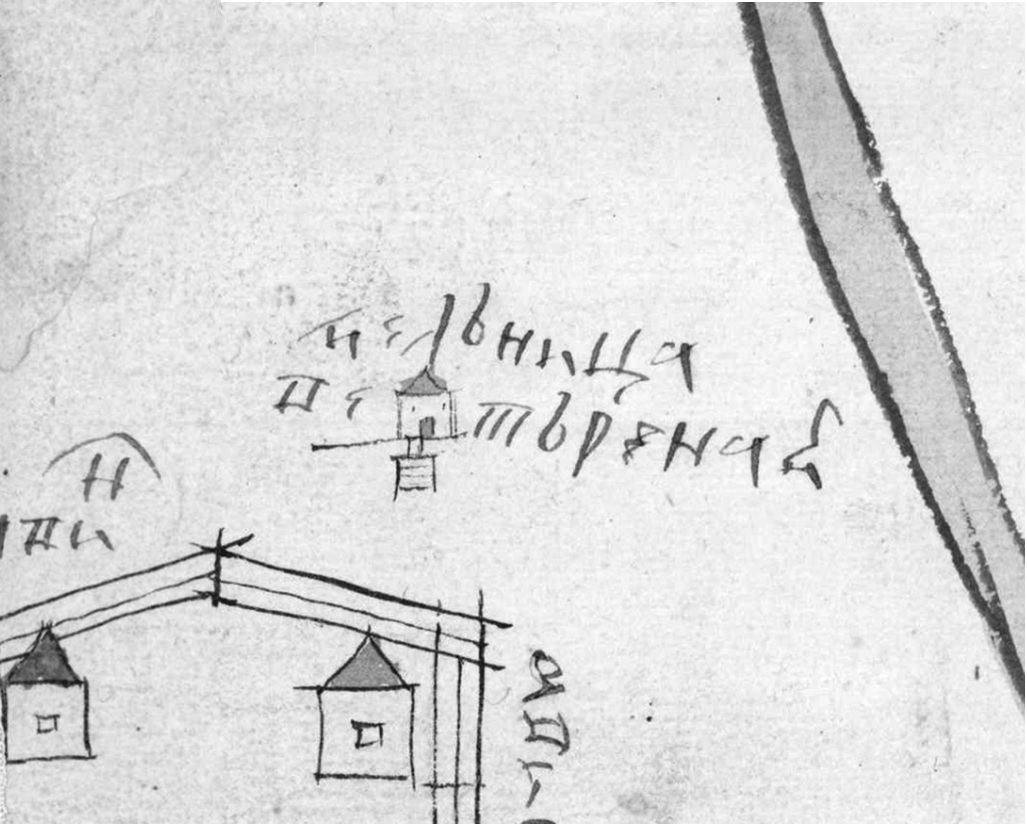

Для примера приведем несколько условных изображений водяных мельниц. К ним относится изображение мельницы Соловецкого монастыря на плане, изображающем местности между Архангельском и Холмогорами5. Здесь мельница располагается непосредственно на р. Кехте, причем вода проходит через мельничное строение, внутри которого, очевидно, находится колесо (снаружи оно не изображено). На этом же чертеже изображена еще одна мельница («новая мельница»), также без колеса (рис. 1).

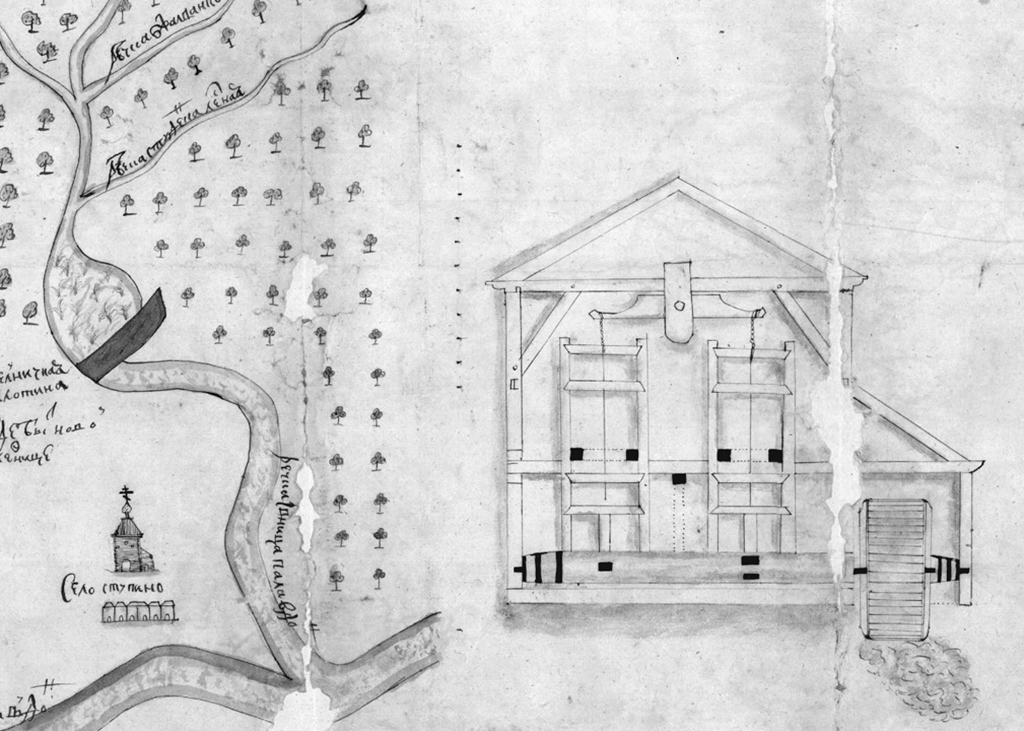

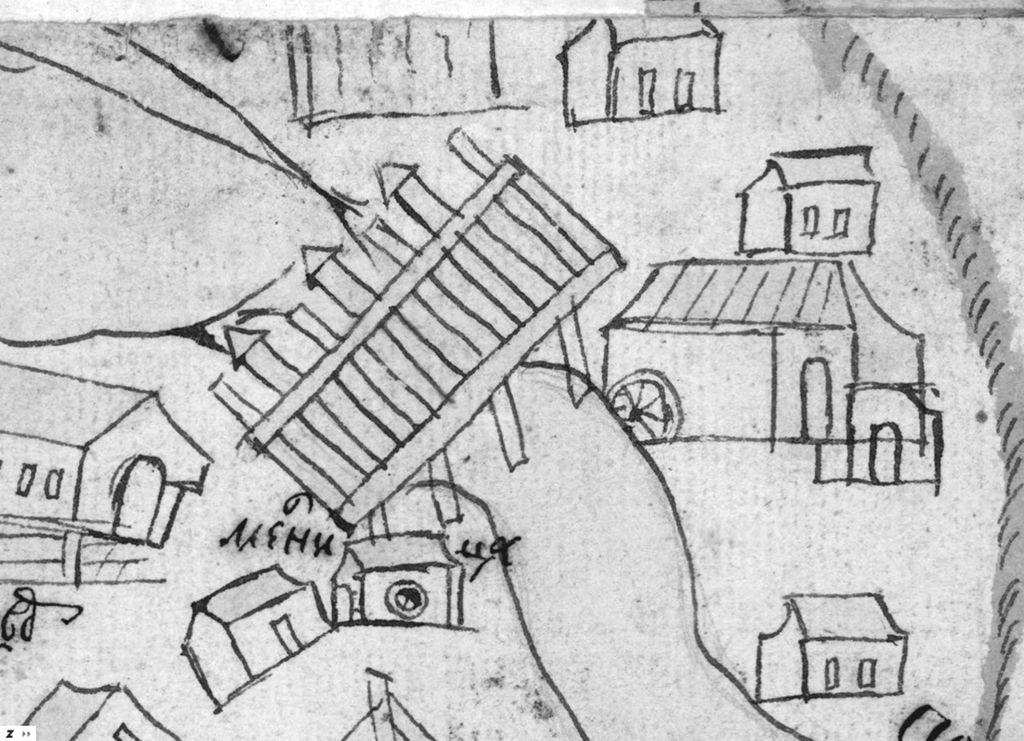

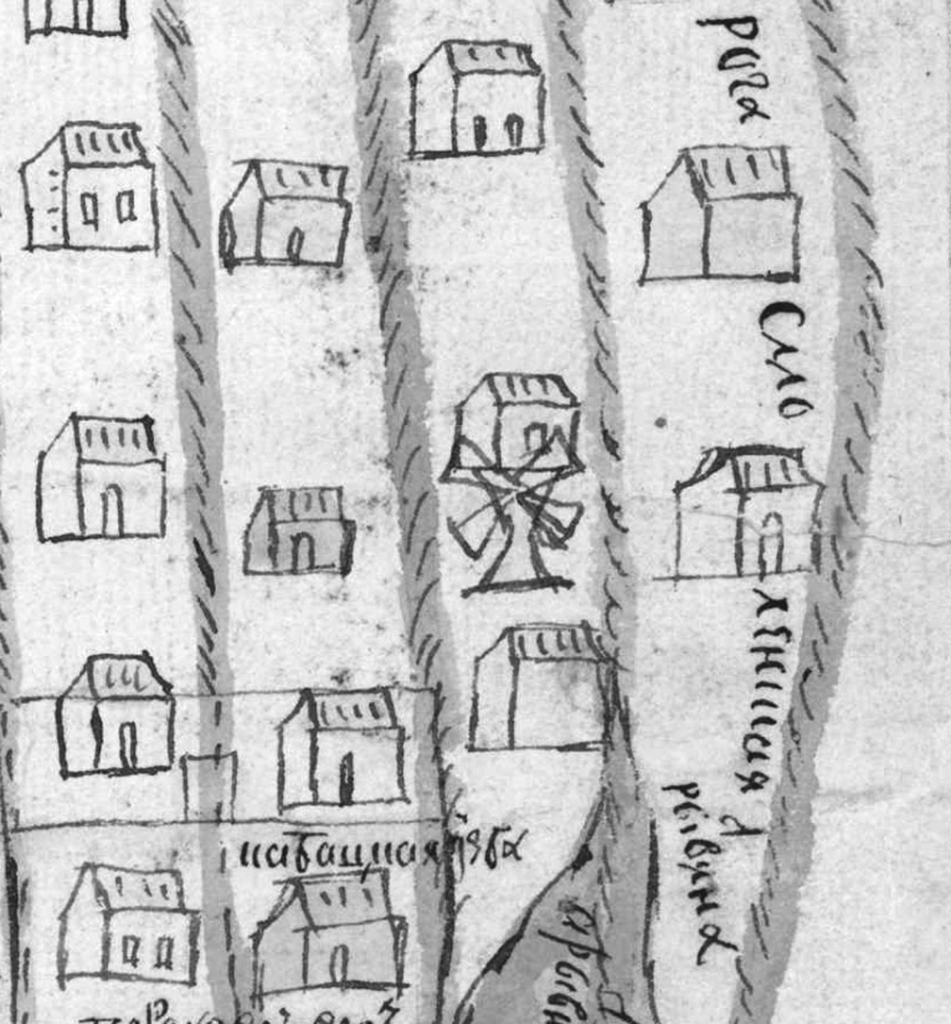

Однако гораздо интереснее изображения мельниц, которые отличает относительно точное исполнение деталей. Одним из таких изображений является карта 1662 г. р. Сейм с мельницей, одновременно моловшей зерно и производившей обработку сукна (рис. 2)6. Это изображение было опубликовано в заметке А. А. Ураносова7, однако оказалось незаслуженно забыто. Мы публикуем его в несколько лучшем качестве. В дополнение к сказанному в статье нашего предшественника отметим лишь, что мельница на р. Сейм являлась, пожалуй, единственным из известных нам примеров многофункционального мельничного комплекса. Предположительно, ее аналоги могли находиться в западнорусских землях, откуда, возможно, и пришла идея таких устройств. Возможно, дальнейшие исследования позволят обнаружить такие аналоги.

7. Ураносов А. А. Неопубликованные чертеж и описание мельницы XVII в. // ВИЕТ. 1957. № 4. С. 187–188.

Рис. 1. Чертеж земель по рекам Двине и Кехте

Рис. 2. Чертеж города Путивля и его окрестностей

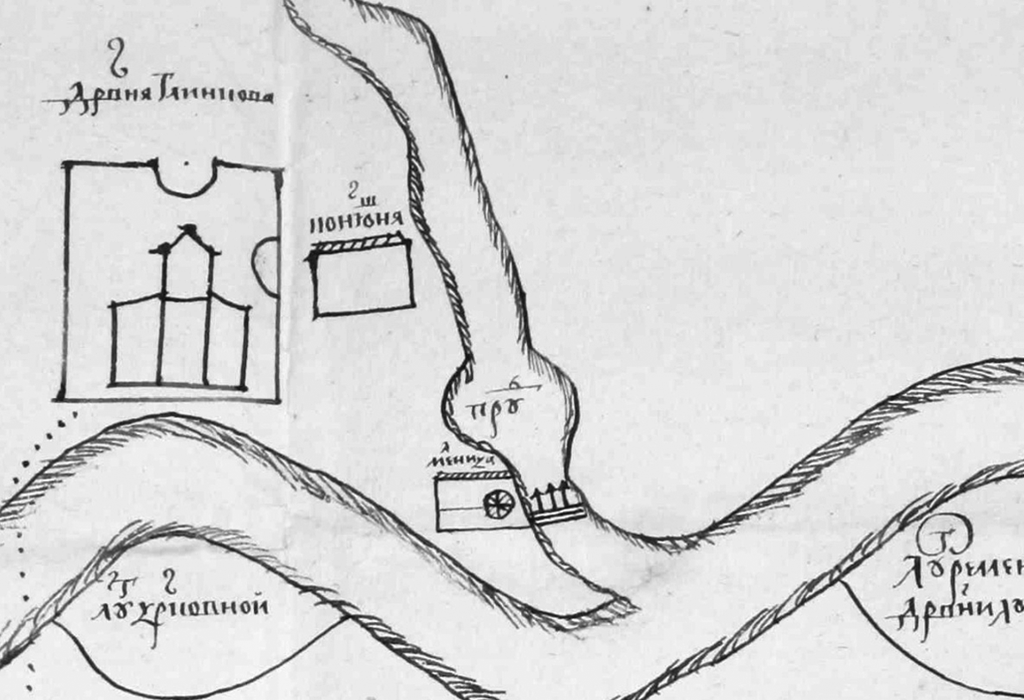

Рис. 3. Чертеж местности по речке Ивнице

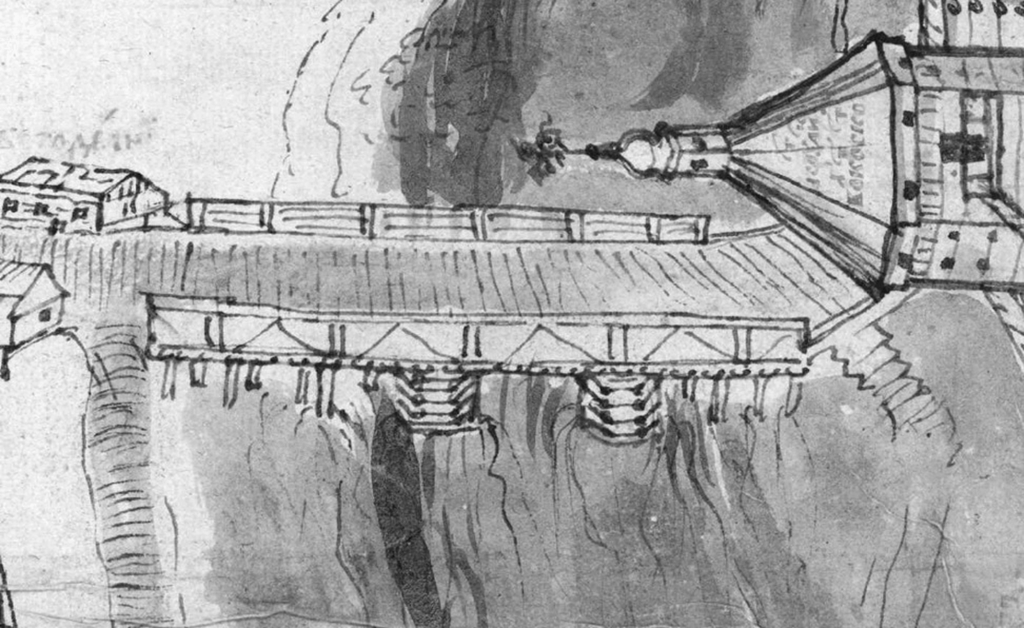

Рис. 4. Чертеж государевым соляным Переславским заводам

Не менее интересное изображение мельницы мы встречаем на карте местности около р. Воронеж (рис. 3)8. На нем изображен разрез мельницы (предположительно, с двумя жерновами). Примечателен не только сам подробный рисунок-чертеж, но и то, что на плане имеется указание, что эту мельницу планировалось разместить на определенном месте. Это значит, что перед нами проектный чертеж, а не просто чертеж, изображавший уже сложившуюся ситуацию.

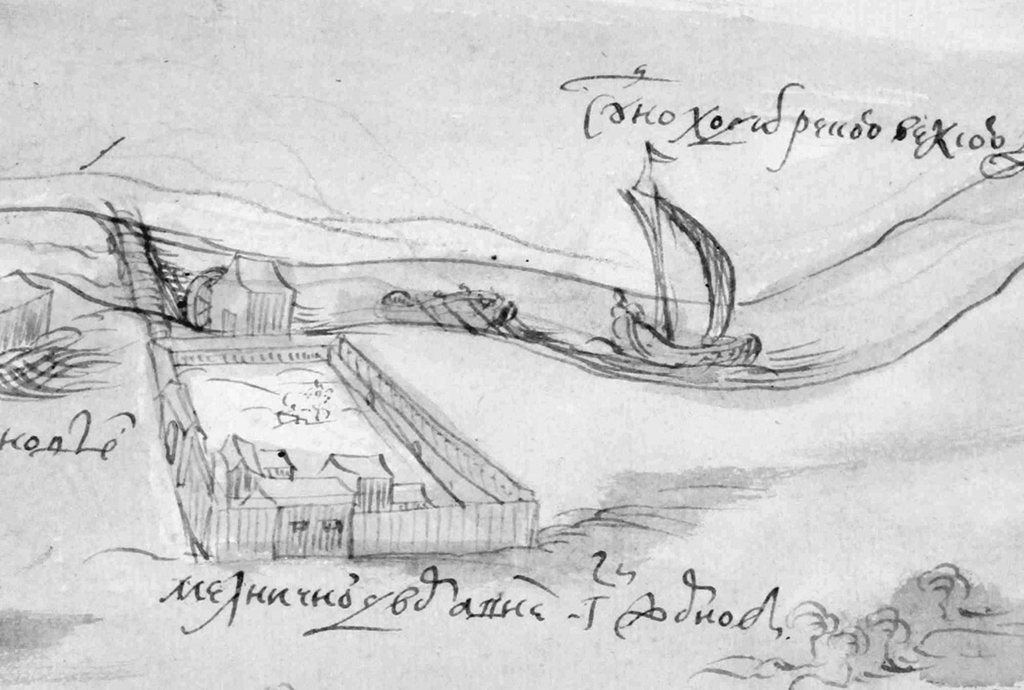

Встречаются и изображения мельничных комплексов. Например, на «Чертеже государевым соляным Переславским заводам» (1618)9 изображен «мельничный двор», принадлежавший московскому царю. Он включает в себя собственно водяную мельницу, прорисованную с высокой степенью детализации, плотину и несколько построек, обнесенных высоким забором (рис. 4).

Рис. 5. План Измайловского острова с обозначением плотины

Рис. 6. Чертеж спорных земель в пригороде Тулы

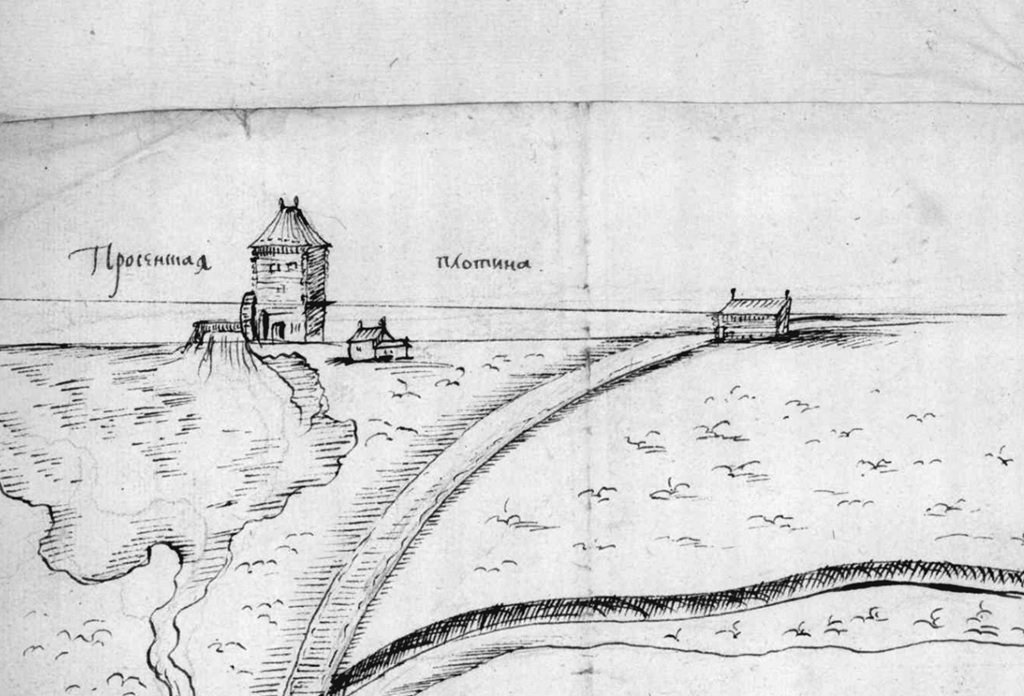

Еще один мельничный комплекс с высокой степенью детализации встречается на плане, изображающем Просенскую плотину в царской усадьбе Измайлово (ныне в черте Москвы)10. Здесь мы видим довольно высокое здание мельницы, снабженной одним водяным нижнебойным колесом (рис. 5).

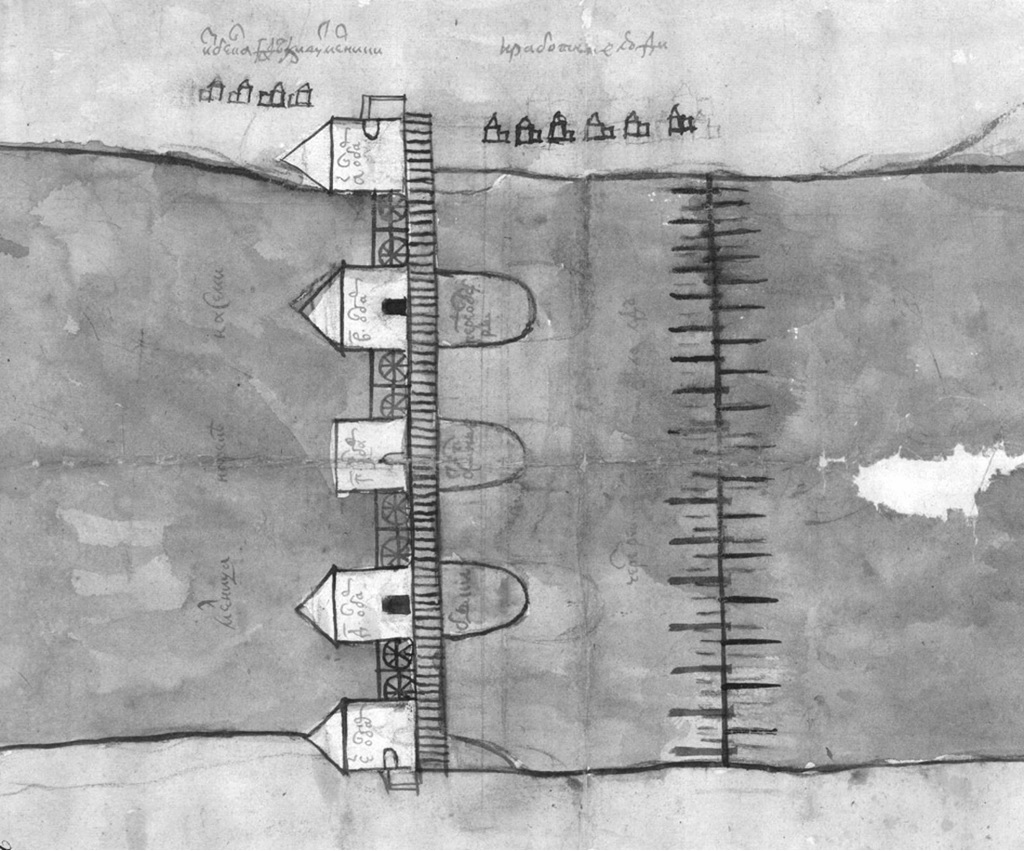

Очень подробное изображение мельничного комплекса мы можем обнаружить на плане пригородов Тулы11. Этот чертеж был составлен для урегулирования земельного спора в 1684 г. Особенностью этой мельницы было то, что комплекс представлял собой не одну (как это бывало чаще всего), а сразу две мельницы, располагавшиеся напротив друг друга по обоим берегам р. Упы и соединенные мостом. Красочное изображение мельничных строений и колес дополнено рисунком бурного водяного потока, выходящего из мельничного дома в реку (рис. 6). Ситуация с двумя мельницами, расположенными на противоположных берегах друг напротив друга, была редкой, но не уникальной. Об этом свидетельствует еще один чертеж – план города Москвы от Тверских и Смоленских ворот до реки Ходынки (создан между 1682 и 1689 гг.)12. Здесь мы тоже видим две мельницы на р. Пресне, соединенные мостом (рис. 7). Кстати, мост (как и мельницы) изображен очень схематично, однако автор чертежа не преминул специально обозначить «быки», защищающие мост во время паводка.

12. РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. № 47а.

Рис. 7. План города Москвы от Тверских и Смоленских ворот до реки Ходынки

Рис. 8. Чертеж устья Яузы

Отдельно хотелось бы остановиться на чертеже, изображающем плотину на Яузе (одной из самых интенсивно использовавшихся рек столицы государства)13. Сам чертеж очень условен, однако для исследователя истории техники любопытны подписи к рисунку плотины: «…в сем месте строить пиловалную мельницу, мост через Яузу реку, по скаске мастеров учинить для пиловалной мельницы в сем месте вновь спуск» (рис. 8). Эта подпись явно свидетельствует о проектной направленности чертежа – на этом месте предполагалось построить мельницу по обработке древесины с дополнительным отверстием для спуска воды. Также на этом чертеже мы встречаемся с упоминанием термина «шатровая мельница» – к ней ведет плотина, а сама мельница изображена на левом берегу Яузы. Примечательно, что термин «шатровая» обычно применяется к ветряным мельницам, однако здесь совершенно очевидно, что мельница – водяная. Скорее всего, на определенном этапе истории русского мельничного строения существовали шатровые водяные мельницы, т. е. мельницы, у которых крыша была выполнена в виде шатра. Сравнение этого весьма условного чертежа с более точным планом барона А. Мейерберга показывает, что эти два источника почти не противоречат друг другу – на «плане Мейерберга» в устье Яузы у левого берега также изображено здание с шатром (!). Ее расположение проверяется по изображению большого моста через Яузу (он присутствует и на русском чертеже). А ниже по течению, практически в месте впадения Яузы в Москву, на «плане Мейерберга» изображено какое-то сооружение, находящееся почти на середине реки. Возможно, это здание бань, которые были построены на островке, отмеченном на русском чертеже. Впрочем, на мейерберговом изображении это сооружение снабжено двумя кругами (колесами?), что может свидетельствовать о наличии здесь еще одной мельницы, не отмеченной на русском чертеже. По русскому чертежу, к сожалению, невозможно сделать выводы о конструктивных особенностях лесопильной мельницы, так как ее создание декларируется лишь словесно. Когда был создан этот чертеж, мы точно сказать не можем, но скорее всего – в период с 1670-х по 1690-е гг.

Рис. 9. Чертеж города Витебска

Плотина с мельницей изображена на прекрасно вычерченном плане Витебска, созданном в 1664 г. подчиненными воеводы Я. П. Волконского14. Здесь плотина, как это часто бывало, представляет собой мост без элементов «запирания» воды, – очевидно, автор чертежа не изобразил их, так как они находились с другой, невидимой, стороны плотины (рис. 9).

Особенностью конструкции плотин было наличие (либо отсутствие) «быков», специальных защитных сооружений из бревен, позволявших предотвратить разрушение плотины во время паводка. Как правило, «быки» не изображались на чертежах, однако имеется несколько примеров, когда чертежники отметили этот элемент. Выше мы уже упоминали о схематическом изображении быков на чертеже, изображавшем мельницу на московской реке Пресне. Однако наиболее ярко эти элементы мостов и плотин отмечены на чертеже многофункциональной мельницы на р. Сейм (чертежник специально даже сделал на них поясняющие надписи). Еще один пример (гораздо более схематичный и условный) – чертеж земель по р. Клязьме и Воре (1670-е гг.?)15. На Воре мы наблюдаем мельницу с плотиной и тремя стрелками, обозначающими «быки» (рис. 10). На то, что это именно «быки», указывает направление стрелок – против течения Вори, впадающей в Клязьму.

Рис. 10. План местности по реке Клязьме

Рис. 11. Карта земельных владений Ново-Иерусалимского монастыря

Водяные мельницы чаще всего располагались на берегах рек (либо крупных ручьев), однако иногда источником энергии для них служила вода естественных либо специально выкопанных прудов. Такие пруды мы можем наблюдать на нескольких картах.

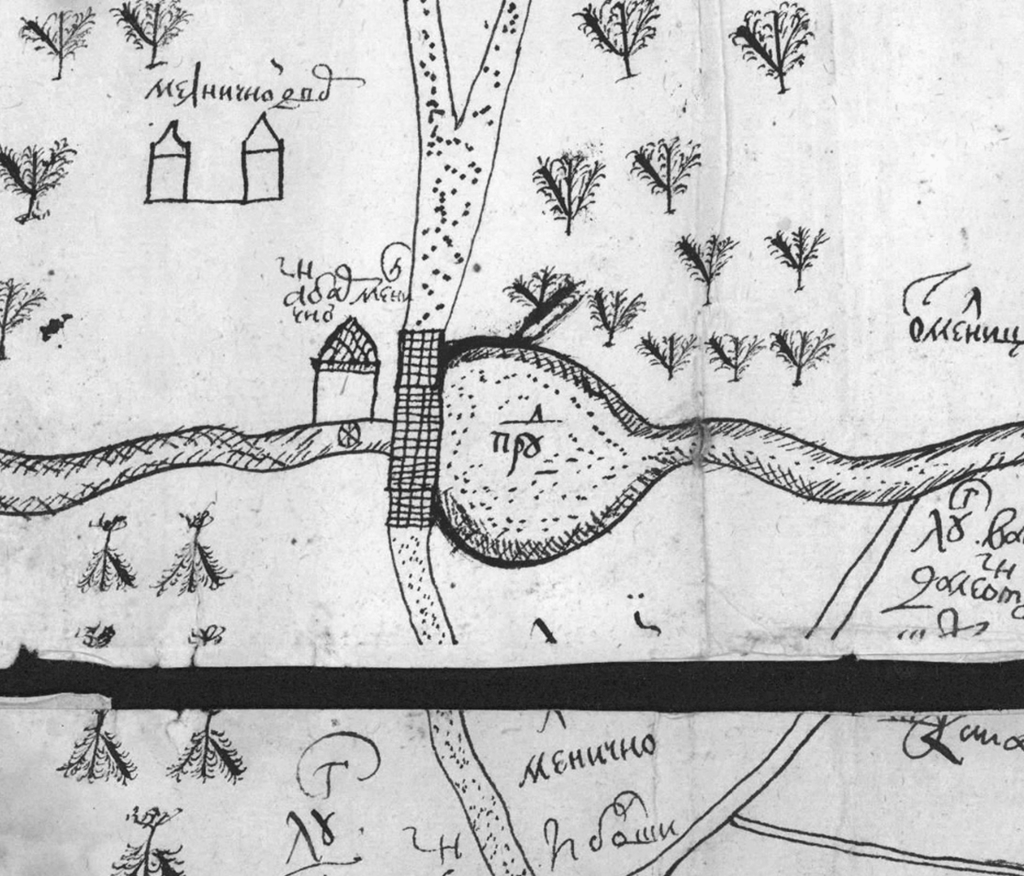

Например, это чертеж местности в современном Озерском районе Московской области, относящийся предположительно к 1714 г.16 Здесь мы видим систему «река – пруд», где вода из Оки через специально отведенный канал попадает в пруд. Между ним и рекой располагается мельница, принадлежащая князю Гагарину (рис. 11). Несколько иная система представлена на плане г. Старый Оскол и староосколького уезда (1664)17. Здесь мельница располагается на р. Девице, однако на реке создан пруд, уровень которого контролируется с помощью плотины (рис. 12). Плотина также выполняет функции моста через реку и является частью дорожной сети уезда. Система «пруд на реке» встречается на планах чаще всего (по крайней мере мы насчитали не менее 20 изображений).

17. РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 484. Ч. 4. № 16.

Рис. 12. План города Старого Оскола и уезда

Рис. 13. Чертеж села Мячкова

Рис. 14. Ветряная мельница на «Плане города Москвы от Тверских и Смоленских ворот до реки Ходынки»

Рис. 15. Мост через р. Витьбу на «Чертеже города Витебска»

В целом нужно отметить, что водяные мельницы являются самым массовым изображением технических объектов на русских чертежах, подтверждая большое значение в Средневековье рек как источников энергии. Можно сказать, что если на карте центральной части Русского государства в середине – второй половине XVII в. изображена река, то обязательно на ней будет нарисована мельница, а то и не одна.

Еще одним типом мельниц, использовавшихся в Средневековье, были ветряные мельницы. Их изображения на чертежах крайне редки, что в целом отражает общую ситуацию – в Русском государстве XVII в. ветряные мельницы оставались уникальными техническими объектами, их массовое распространение относится уже к XVIII в.

Одним из таких редких изображений является рисунок ветряной мельницы на плане 1659 г.18 Она располагалась недалеко от боярского двора, который, в свою очередь, находился в деревне Алчево (ныне находится в черте г. Лыткарино Московской обл.). Рисунок этой мельницы крайне схематичен – изображен дом с дверным проемом и двумя окнами. Над домом и по сторонам от него имеется надпись «мельница ветряная» (рис. 13). Перед домом располагается некая конструкция, которая напоминает колодец, оснащенный «журавлем». Однако на этой карте колодцы, изображенные в других местах, отмечены особыми значками – квадратами зеленого цвета, обведенными светло-коричневыми линиями. Кроме того, все колодцы на этой карте подписаны. В случае с алчевским «журавлем» ничего подобного мы не наблюдаем. Мы предполагаем, что перед нами – редчайший случай изображения ветряной мельницы с вертикально расположенной осью вращения. Линии на этом рисунке, скорее всего, обозначают жернова. Подобные мельницы имели и другие названия – «обрубные», стержневые. Они упоминаются в ряде письменных источников конца XVII в., однако, насколько нам известно, изображения московских стержневых мельниц этого времени ранее не публиковались.

Более традиционное изображение ветряной мельницы мы видим на уже упоминавшемся чертеже Москвы от Тверских и Смоленских ворот до реки Ходынки (между 1682 и 1689 гг.) (рис. 14). Эта мельница имеет горизонтальную ось, вертикально расположенные крылья и мельничное строение. Мельница располагалась неподалеку от Смоленской дороги за пределами Белого города.

Еще одним важным техническим объектом эпохи Средневековья были мосты. В целом они изображаются довольно часто, однако эти рисунки не позволяют сделать выводы о конструктивных особенностях технических объектов этого типа. Исключением является уже упоминавшийся план Витебска (1664) (рис. 15). На нем изображен мост, имеющий ограждения по сторонам и созданный по известным (из письменных источников) принципам, – часть моста, расположенная на берегу р. Витьбы, покоится на сваях, вбитых в землю, а часть, расположенная над водой, размещена на двух срубных конструкциях, погруженных в воду и выполняющих роль «быков».

Что касается изображений промышленных предприятий, то их количество невелико. Можно привести несколько изображений заводов и солеварен. Так, уже упоминавшаяся карта Переславского уезда изображает один из таких комплексов – царскую солеварню (рис. 16).

Также существует чертеж второй половины XVII в. (?) железоделательного завода неподалеку от Обушкова (нынешний Истринский район Московской области)19. Чертеж крайне условен, однако даже по нему можно сделать выводы об устройстве этого завода (он состоял из кузницы, молотового амбара, казенного амбара, угольного амбара) и примерном количестве работников (упоминаются три молотовых подмастерья, молотовой мастер, кузнец, солдат, «который у приема железа») (рис. 17). Также по чертежу можно выявить расположение заводских зданий.

Рис. 16. Солеварня на «Чертеже государевым соляным Переславским заводам»

Рис. 17. План железного завода в Обушкове

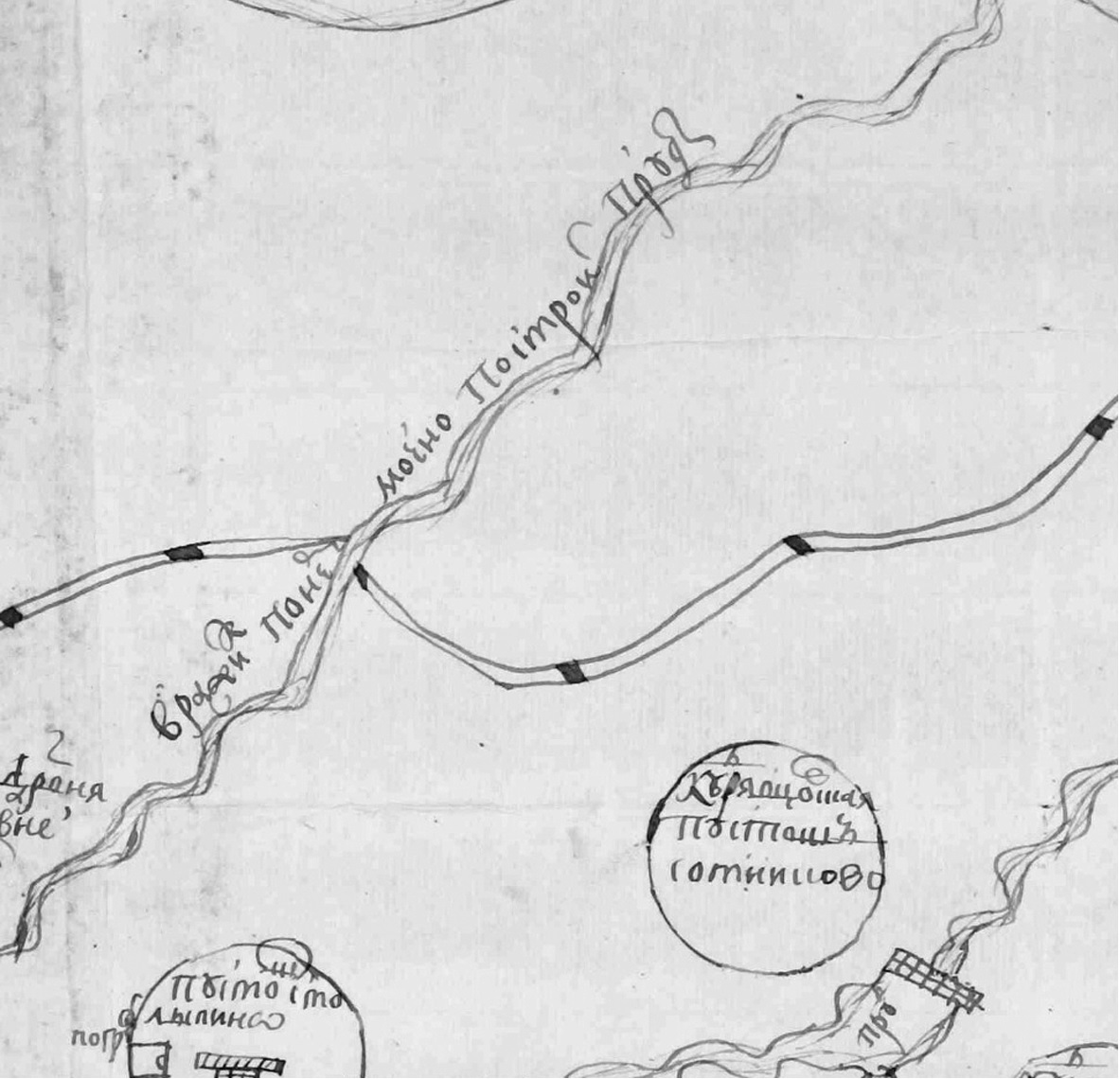

Рис. 18. План земель Троице-Сергиевой Лавры

На уже упоминавшемся «Чертеже государевым соляным Переславским заводам» (1618)20 изображены еще два технических объекта – речные суда (одно находится на приколе, другое, подняв парус, идет по реке в сторону Переславля). Заслуживает внимания надпись над судном под парусом: «…судно ходит рекою Вексою до Переславля а подымает пудов с 500». Эта подпись может служить небольшим дополнением к истории судостроения Русского государства, так как несет информацию о грузоподъемности русских речных судов первой четверти XVII в.

Рис. 19. Фрагмент «Плана земель Троице-Сергиевой Лавры»

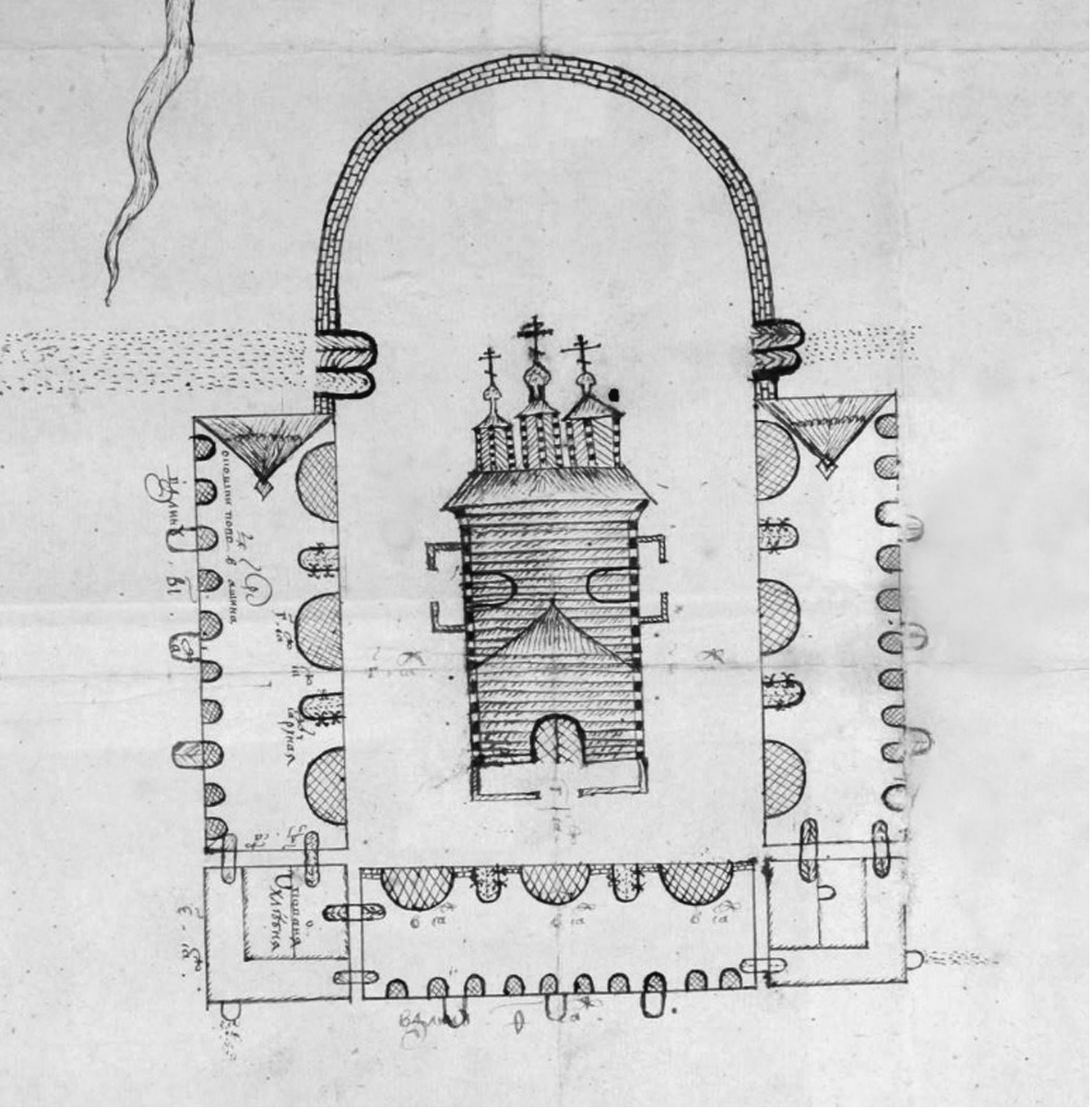

Рис. 20. Чертеж церкви в Екатерининской пустыни

Отдельная тема – проектные чертежи. В западноевропейских странах они известны с эпохи позднего Средневековья и отражали определенный уровень технической культуры. Исследователь древнерусских чертежей А. А. Тиц в своей книге21 неоднократно отмечал вполне устоявшуюся в Русском государстве XVI–XVII вв. практику предварительного проектирования городов и отдельных крупных городских объектов. Как показывает даже очень поверхностное знакомство с чертежами Русского государства, проектные чертежи были характерны и для менее крупных объектов (мельниц, прудов и т. п.). Мы наблюдали это применительно к пиловальной мельнице на Яузе и ряде других чертежей. Это является еще одним важным доказательством того, что во второй половине XVII в. московские люди относились к окружающему пространству не как к чему-то устоявшемуся и неизменному, но как к своеобразной площадке для развития.

Например, план земель Троице-Сергиевой лавры (1658)22 не только отражает существующую реальность, но и выступает как документ, предназначенный для планирования. На чертеже изображен овраг, который подписан так: «Вражек по нем можно построить пруд» (рис. 18). В другом месте мы встречаем подпись к источнику: «Ключ пристойно быть плотине для винокурни» (рис. 19). Очевидно, что автор чертежа не просто изображал ситуацию, но и предлагал неким заказчикам варианты использования отдельных природных объектов в хозяйственных целях. К проектным относится и чертеж Псковского кремля, относящийся к 1694 г. На этом плане изображена крепость с надписями, поясняющими, какие объекты нуждаются в ремонте, причем писец особо отметил, что отдельные участки крепости отремонтировать невозможно23. Близкой к группе проектных чертежей можно считать группу «архитектурных чертежей», т. е. планов, на которых изображены определенные сооружения с указанием их размеров, пропорций и т. д.24 К числу таких чертежей относится изображение Екатерининской пустыни (на территории современного г. Видное, Московская обл.)25. Церковное строение отрисовано довольно подробно, однако не меньший интерес вызывают сооружения, окружающие его, – составители чертежа указали точные размеры монастырских сооружений (в саженях и аршинах), количество окон и дверей и прочие детали (рис. 20). Изображены даже характерные атрибуты древнерусских дверей – фигурные жиковины.

23. РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. № 3.

24. На планах и чертежах архитектурные сооружения изображаются довольно часто, однако, как правило, это условные изображения, даже если нарисованное здание и имеет визуальное сходство с оригиналом.

25. РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 484. Ч. 3. № 102.

Итак, как мы видим, встречаются чертежи, которые в определенной мере позволяют восстановить не только внешний облик производственных сооружений Московского государства, но и их структуру, особенности организации, дают представления о некоторых технических объектах, их качественных, а иногда и количественных характеристиках. Карты могут дать представление и об общем технологическом развитии отдельного микрорегиона Русского государства, – например, на одном из чертежей, показывающих местности от Ростова Великого до Ярославля26, нам встретилось 20 водяных мельниц.

Конечно, географические чертежи (за небольшими исключениями) не являются полноценными источниками по истории техники, однако некоторые из них могут быть хорошим подспорьем при проведении исследований в этой области. Причем важно учитывать не только изображения, содержащиеся на чертежах, но и подписи к ним, которые иногда несут в себе весьма ценную для историка техники информацию.

В условиях, когда в российских архивохранилищах отсутствует техническая документация XVII в., только изображения на планах могут дать некоторую информацию о внешнем виде, а иногда даже о конструктивных особенностях русских технических объектов этого периода. Также кроме непосредственно внешнего вида чертежи могут дать некоторое представление и о проектной культуре Русского государства допетровского периода. В целом можно утверждать, что изучение картографических памятников Русского государства представляется весьма перспективным в контексте изучения истории техники.

Библиография

- 1. Frolov, A. A., Golubinskii, A. A., and Kutakov, S. S. (2015) Opyt kartografirovaniia korpusa geograficheskikh chertezhei Russkogo gosudarstva XVI–XVII vv. [An Attempt at Cartographing the Corpus of Geographical Maps of the 16th and 17th Century Russian State], in: V. L. Ianin, etc. (ed.) Rus’, Rossiia: Srednevekov’e i Novoe vremia. Vypusk 4: Chetvertye chteniia pamiati akademika RAN L. V. Milova. Materialy k mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii. Moskva, 26 oktiabria – 1 noiabria 2015 g. [Rus, Russia: Middle Ages and Modern Period. Issue 4. The Fourth Readings in the Memory of Academician L. V. Milov. Materials of the International Scholarly Conference. Moscow, October 26 – November 1, 2015]. Moskva, pp. 379–385.

- 2. Frolov, A. A., Golubinskii, A. A., and Kutakov, S. S. (2017) Veb-GIS “Chertezhi Russkogo gosudarstva XVI–XVII vv.” [WEB-GIS “Maps of the Russian State in the 16th and 17th Century”], Istoricheskaia informatika, no. 1. pp. 75–84.

- 3. Kivel’son, V. (Kivelson, V.) (2012) Kartografii tsarstva: zemlia i ee znacheniia v Rossii XVII v. [Cartographies of Tsardom: The Land and Its Meanings in Seventeenth-Century Russia]. Moskva: Novoe literaturhoe obozrenie.

- 4. Kusov, V. S. (2007) Moskovskoe gosudarstvo XVI – nachala XVIII veka. Svodnyi katalog russkikh geograficheskikh chertezhei [The Moscow State in the 16th – Early 18th Century. A Cumulative Catalog of the Russian Geographical Maps]. Moskva: Russkii mir.

- 5. Medved’, A. N. (2014). Rostislavl’ i okrestnosti v XVII–XVIII vv. [Rostislavl’ and Vicinity in the 17th and 18th Century], Arkheologiia Podmoskov’ia, vol. 10, pp. 199–205.

- 6. Postnikov, A. V. (1985) Razvitie kartografii i voprosy ispol’zovaniшa starykh kart [The Development of Cartography and the Problems of Using Old Maps]. Moskva: Nauka.

- 7. Postnikov, А. V. (1996) Karty zemel’ rossiiskikh: ocherk istorii geograficheskogo izucheniia i kartografirovaniia nashego Otechestva [The Maps of the Russian Lands: An Essay on the History of Cartographing Our Homeland]. Moskva: Nash dom – L’Age d’Homme.

- 8. Rybakov, B. А. (1974) Russkie karty Moskovii XV – nachala XVI veka [Russian Maps of Muscovy from the 15th and Early 16th Century]. Moskva: Nauka.

- 9. Tits, A. A. (1978) Zagadki drevnerusskogo chertezha [The Riddles of the Old-Russian Drawings]. Moskva: Stroiizdat.

- 10. Uranosov, A. A. (1957) Neopublikovannye chertezh i opisanie mel’nitsy XVII v. [An Unpublished Drawing and Description of a 17th Century Mill], Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki, no. 4, pp. 187–188.

2. Кивельсон В. Картографии царства: Земля и ее значения в России XVII в. М.: Новое литературное обозрение, 2012.

3. Постников А. В. Развитие картографии и вопросы использования старых карт. М.: Наука, 1985. С. 25.