- Код статьи

- S020596060028723-7-1

- DOI

- 10.31857/S020596060028723-7

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том 44 / №4

- Страницы

- 737-774

- Аннотация

Статья посвящена истории приобретения Санкт-Петербургским университетом при посредничестве Русского физико-химического общества (РФХО) обстановки рабочего кабинета, личной библиотеки и архива Д. И. Менделеева, а также анализу попытки отечественного научного сообщества поставить памятник Менделееву перед зданием университета – эта идея так и не была реализована. Рассмотрена также роль высших чиновников Российской империи (П. А. Столыпина, А. Н. Шварца, А. А. Мусина-Пушкина и др.), администрации и профессуры университета (прежде всего ректора университета И. И. Боргмана и профессора В. Е. Тищенко), а также вдовы ученого А. И. Менделеевой и других лиц в указанной истории. Исследование основано на изучении широкого круга архивных документов, ранее не введенных в научный оборот. В какой-то момент открылась перспектива покупки менделеевского наследия Донским политехническим институтом, перспектива, которая крайне негативно воспринималась петербургскими, в первую очередь университетскими учеными. Именно это обстоятельство побудило наиболее активных членов РФХО, которые в основном были профессорами университета, к решительным действиям, в чем они получили поддержку со стороны российского правительства. Кроме того, показана реакция прессы на перипетии судьбы менделеевского наследия. Проведенный анализ показывает, что история создания Музея-архива Д. И. Менделеева Петербургского университета имеет более сложный и противоречивый характер, чем это представлялось ранее.

- Ключевые слова

- Музей-архив Д. И. Менделеева, П. А. Столыпин, А. Н. Шварц, А. А. Мусин-Пушкин, А. И. Менделеева, В. Е. Тищенко, проект памятника Д. И. Менделееву, Русское физико-химическое общество, Санкт-Петербургский университет

- Дата публикации

- 29.12.2023

- Год выхода

- 2023

- Всего подписок

- 10

- Всего просмотров

- 365

Дмитрий Иванович Менделеев скончался 20 января 1907 г. Уже на первых заседаниях Русского физико-химического общества (РФХО), посвященных его памяти (1, 18, 25 февраля 1907 г.), отмечалось, как важно собрать и сохранить все оставшиеся материалы, приборы, печатные и рукописные труды ученого, даже заметки на полях книг.

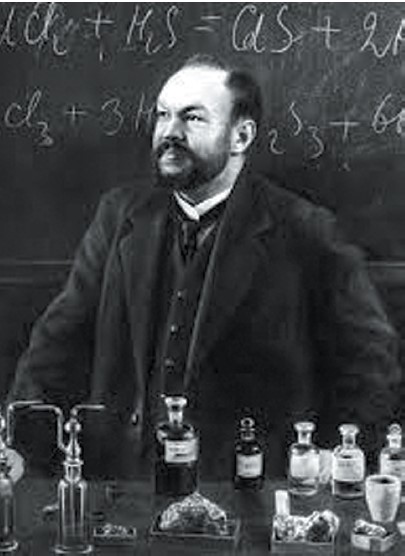

В феврале, марте и апреле 1907 г. Совет РФХО наметил программу мероприятий, посвященных памяти Дмитрия Ивановича, главным из которых должен был стать Менделеевский съезд. Был выбран Менделеевский комитет, в состав которого вошли Л. А. Чугаев (рис. 1), В. Е. Тищенко (рис. 2) и А. Е. Фаворский (рис. 3). 5 мая профессор Тищенко, делопроизводитель отделения химии РФХО, пишет в совет Петербургского университета:

«Предполагается в конце декабря с. г. организовать торжественное чествование памяти почетного председателя отделения химии РФХО Дмитрия Ивановича Менделеева. РФХО при Императорском Санкт-Петербургском университете признало желательным устроить «Менделеевский съезд по общей и прикладной химии». Прилагая при сем положение о съезде и его программу, РФХО просит покорнейше совет университета возбудить перед г. министром народного просвещения ходатайство об утверждении положения и разрешении съезда»1.

Министр народного просвещения Петр Михайлович фон Кауфман отнесся к инициативе РФХО с пониманием, разрешение было получено, и подготовительная работа закипела.

Непоставленный памятник

Разумеется, дело не ограничилось только научными мероприятиями и мемуаристикой. 5 октября 1907 г. Тищенко обратился к Николаю Александровичу Резцову, выпускнику Технологического института, химику-технологу бумажного производства, главному редактору журнала «Писчебумажное дело», а с 1905 г. – городскому голове Санкт-Петербурга с просьбой «содействовать увеличению торжественности предполагаемого чествования» Менделеева. При этом Вячеслав Евгеньевич изложил мнение совета университета, что для пущей торжественности хорошо бы поставить памятник Дмитрию Ивановичу, и не где-нибудь, а непременно «перед зданием университета», ведь

«еще будучи студентом [Главного педагогического] института, [Менделеев] занимался и работал в теперешнем здании университета, выходящем окнами на ту площадь, где предполагается ему поставить памятник и даже рабочий кабинет его квартиры выходил окнами на ту же площадь»2.

Поэтому именно университету

«и никому другому принадлежит неотъемлемое право иметь перед собой памятник незабвенного ученика и учителя, и университет не в состоянии мириться даже с возможностью мысли о постановке памятника Менделееву где-либо в ином месте»3.

Рис. 1. Лев Александрович Чугаев (1873–1922)

Рис. 2. Вячеслав Евгеньевич Тищенко (1861–1941), 1918 г.

Тон письма Тищенко наводит на мысль, что вопрос о месте установки памятника Менделееву вызывал определенные споры. Однако вполне логичное мнение совета университета так и не было реализовано. И университет с этим прекрасно смирился.

10 февраля 1910 г. в газете «Новое время» известный в то время журналист М. О. Меншиков опубликовал письмо бывшего ректора университета И. И. Боргмана (мы еще остановимся на этом письме далее), в котором было сказано:

«Мое (т. е. Боргмана. – И. Д., Е. Т.-Б.) касательство к делу о постановке памятника Менделееву заключается лишь в том, что я внес в совет университета предложение выразить протест против решения, состоявшегося в думе (речь идет о Петербургской городской думе. – И. Д., Е. Т.-Б.), поставить памятник Менделееву на площади перед Технологическим институтом, и просил думу пересмотреть это дело»4.

Рис. 3. Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945)

Рис. 4. Открытие памятника Г. Гейне 17 ноября 1918 г. перед Главным зданием Петроградского университета. Скульптор В. А. Синайский. В центре – нарком просвещения А. В. Луначарский, второй слева от Луначарского – художник Н. И. Альтман

Обращение совета университета было удовлетворено, и Городская дума отменила свое решение5.

В 1918 г. у входа в Главное здание университета появился памятник… немецкому поэту Генриху Гейне скульптора В. А. Синайского, тогда еще студента Академии художеств (рис. 4). Правда, простоял он недолго6, ибо сделан был из «недолговечных материалов». С 6 октября 1923 г. Университетская линия стала называться Менделеевской7.

7. Первоначально ее переименовали в «линию имени профессора Менделеева», но распространение получило более короткое название – «Менделеевская линия», которое в 1930-х гг. стало официальным.

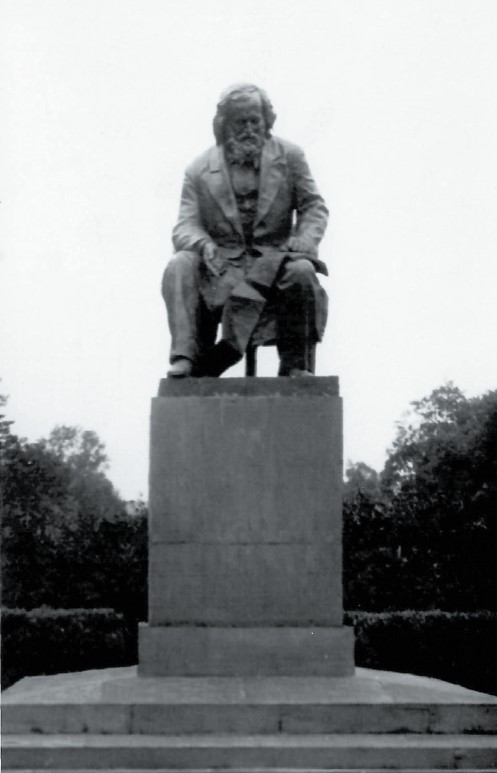

2 февраля 1932 г. около здания бывшей Главной палаты мер и весов на Московском (некогда Забалканском) проспекте, д. 19 был установлен, по выражению М. А. Шателена, «домашний памятник» Менделееву по проекту скульптора И. Я. Гинцбурга, лично знавшего ученого (рис. 5).

Рис. 5. Открытие памятника Д. И. Менделееву 2 февраля 1932 г. Скульптор И. Я. Гинцбург

Тем самым худшие опасения Тищенко сбылись, и вопрос о сооружении памятника Дмитрию Ивановичу рядом с Главным зданием университета потерял на некоторое время свою актуальность. После войны около здания Двенадцати коллегий появился автомат для продажи газированной воды, а позднее на пересечении Менделеевской линии и Университетской набережной была установлена четырехметровая гипсовая модель одного из вариантов памятника Менделееву8 (рис. 6) работы скульптора В. В. Лишева, изображавшего Дмитрия Ивановича, как выразился В. В. Козлов, «сидящим в кресле в годы открытия им периодического закона»9.

9. Козлов В. В. Памятные места о Д. И. Менделееве // Дмитрий Иванович Менделеев. Жизнь и труды / Отв. ред. С. И. Вольфкович. М.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 36.

Однако памятника Менделееву работы Лишева около университета так и не поставили. С протестом выступило… Всесоюзное химическое общество им. Д. И. Менделеева и кое-какая научная и околонаучная общественность, вплоть до университетских библиотекарей. Не понравился им проект Лишева. Не тот настрой! Где вдохновенность, где творческое горение, где вера в светлое будущее? Одна мрачноватая сосредоточенность.

Из заметки Адии Константиновны Бонитенко (бывшей заведующей отделом информации ЦГАЛИ) «Известный и неизвестный Д. И. Менделеев»:

Рис. 6. Гипсовый макет памятника Д. И. Менделееву работы В. В. Лишева, временно установленный на Менделеевской линии

Во многие партийные и советские органы 25 сентября 1957 г. было направлено письмо Ленинградского областного правления Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева с возражением об установке памятника Д. И. Менделееву. В нем от имени большого числа членов общества говорилось, что памятник дает искаженное представление об облике великого русского ученого. «…Представленная на макете памятника фигура Д. И. Менделеева производит мрачное, гнетущее впечатление, подчеркиваемое низко склоненной головой, обрамленной тяжелыми прядями волос и мрачным выражением лица.

Стремясь показать характерную для ученого сосредоточенность, автор впал в очевидную крайность и упустил из виду главное в духовном облике Д. И. Менделеева.

По воспоминаниям современников, портретам, скульптурам, сделанным при жизни Д. И. Менделеева, перед нами встает образ подвижного, бодрого, уверенного в своих силах человека (ученые мужи с присущим им идеологическим лицемерием сделали вид, что прижизненных портретов Менделеева кисти И. Н. Крамского и Н. А. Ярошенко не существует. – И. Д., Е. Т.-Б.). Великие открытия, сделанные Д. И. Менделеевым, не только не подавляют его, но, напротив, вдохновляют на новые творческие искания (преинтереснейшая мысль глубины несказанной – оказывается сделанное ученым открытие может его “подавлять”; так и просится сюжет для картины или скульптуры: “Ученый, подавленный своим открытием”! – И. Д., Е. Т.-Б.). Отсюда появляется характерная черта образа Менделеева – его вдохновенность, столь созвучная нашей эпохе.

Советским ученым-химикам, развивающим замечательные традиции русской науки, образ Менделеева особенно близок и дорог. Поэтому в памятнике Д. И. Менделеева, стоящего на набережной Невы, около здания университета и Академии наук, мы хотели бы видеть таким, каким он остался навсегда в памяти людей – вдохновенным творцом, человеком совершившим научный подвиг.

Однако вместо этого перед нами склоненная фигура поглощенного мрачными мыслями старика, подходящая, пожалуй, только для монумента на могиле»10.

Под давлением общественности установку памятника отложили на неопределенное время. А в 1960 г. скульптора не стало, и о памятнике забыли.

Естественно, гипсовый вариант на Университетской набережной простоял недолго, и после того, как его убрали, на этом месте многие годы не было ничего, и только к празднованию 250-летия Академии наук на пересечении Менделеевской линии с Университетской набережной установили гранитный камень, на котором была высечена надпись, извещавшая, что здесь будет сооружен памятник… М. В. Ломоносову, торжественное открытие которого состоялось 21 ноября 1986 г. (рис. 7). Михайло Васильевич, никак не подавленный собственными открытиями, уверенно смотрит вдаль. Правда, некоторая утомленность (или сосредоточенность) во взоре присутствует, но в остальном все прекрасно: фигура бронзовая, пьедестал гранитный, впереди Нева, позади Менделеевская линия.

Рис. 7. Памятник М. В. Ломоносову на Университетской набережной. Скульпторы В. Д. Свешников и Б. А. Петров

А на том месте, где желали видеть памятник Менделееву в 1900–1910-х гг., в итоге в феврале 2007 г. появился «Памятник универсанту», сработанный скульптором М. В. Беловым при участии А. Ананьева и В. Тиминского, архитектор – В. В. Цехомский, конструктор Е. Белова (рис. 8). Идеей создания памятника «универсанту» и проведением кампании по его установке город обязан Культурному фонду «Знаменитые универсанты СПбГУ». Сооружен этот шедевр на деньги предпринимателя А. А. Евневича, выпускника университета. Монумент выполнен в виде бронзовой фигуры летящего крылатого Гения с факелом знаний и лавровым венком, который, правда, впоследствии куда-то исчез, что несколько осложнило символику памятника: факел, понятное дело, это символ знания, а что символизирует пустая рука?

Но на этом скульптурно-архитектурная история пространства перед входом в университет не закончилась. В июне 2023 г. было принято решение о переносе «Крылатого гения» в другое место, и 10 августа этого же года памятник демонтировали. На его месте было предложено поставить другой монумент, на этот раз С. С. Уварову. Таким образом, на Менделеевской линии перед Главным зданием Петербургского университета, в котором работали такие гениальные ученые, как Д. И. Менделеев, В. И. Вернадский, А. М. Бутлеров и многие другие, предпочли установить памятник… чиновнику – разумеется, образованному, амбициозному, которого А. И. Герцен назвал «сидельцем за прилавком просвещения», умевшему тонко оппонировать Николаю I и успевшему составить и вовремя подписать у министра народного просвещения А. Н. Голицына проект «Первоначального образования Санкт-Петербургского университета» путем преобразования Главного педагогического института. Правда, как сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте СПбГУ, «в конце Менделеевской линии, как предложили почетные профессора можно установить памятник Дмитрию Менделееву, выпускнику и профессору университета (1865–1890)»11. К сожалению, тот факт, что Менделеев не был выпускником Петербургского университета, почетным профессорам остался неведом. Пора, однако, вернуться в начало XX в.

Рис. 8. Памятник универсанту («Крылатый гений»). Скульптор М. Белов, при участии А. Ананьева и В. Тиминского, архитектор В. Цехомский, конструктор Е. Белова. Установлен перед входом в здание Двенадцати коллегий 26 февраля 2007 г.

Обаяние научного имени и его цена

20 декабря 1907 г. в два часа дня в Петербургском университете открылся Первый Менделеевский съезд. Перед открытием в церкви Технологического института протоиереем В. Г. Рождественским была отслужена панихида по Дмитрию Ивановичу и открыта памятная доска на здании Главной палаты мер и весов.

На торжественные собрания в университете распорядительным комитетом съезда были разосланы приглашения семье Менделеева, министрам, президентам и вице-президентам Академии наук и Академии художеств, ректорам вузов и иной почтенной публике. Из высокого начальства на первом заседании присутствовал министр народного просвещения П. М. фон Кауфман. Граф С. Ю. Витте, тогда уже в отставке, также прибыл на открытие съезда. П. А. Столыпин прислал письмо, в котором душевно поблагодарил за приглашение, но добавил: «Не предвидя, однако, возможности присутствовать на предполагаемых по сему поводу торжествах, я тем более сожалею об этом, что сам имел честь быть слушателем маститого ученого»12. Как сказано! «Не предвидя возможности… тем более сожалею»…

В последний день работы съезда, 30 декабря 1907 г., «от нескольких московских членов Физико-химического общества поступило предложение о создании Менделеевского института»13. То был замысел с размахом. Институт задумывался как крупный научный центр

«для экспериментальных работ по химии и физике, как тех отраслей естествознания, в области которых более 50 лет трудился покойный Дмитрий Иванович и сделал открытия, навсегда прославившие его имя в науке»14.

В соответствующем тексте-обращении под названием «Химический институт имени Д. И. Менделеева» было, в частности, сказано: «В Менделеевском институте прежде всего должно быть собрано и сохранено все то, что тесно связано с научной деятельностью покойного Дмитрия Ивановича»15.

В другом документе идея мемориала была сформулирована конкретнее:

«На первом плане здесь должны быть собраны и тщательно сохранены оставшиеся от Дмитрия Ивановича аппараты, рукописи, портреты и вообще все то, что связано с его именем и может служить для грядущих поколений воспоминанием о личности богатыря русской науки. Было бы желательно, чтобы для этого института была приобретена богатая библиотека Дмитрия Ивановича, на собрание и сохранение которой в образцовом порядке сам Д. И. положил много забот и труда»16.

В предложении была также затронута и финансовая сторона вопроса:

«Можно усмотреть, что для постройки и приведения здания в состояние полной готовности потребуется примерно около полумиллиона рублей, причем не вся эта сумма будет необходима сразу. Ввиду обаяния научного имени Дмитрия Ивановича Менделеева можно рассчитывать на содействие правительства, общественных учреждений, промышленных кругов, а также на широкую самодеятельность общества, охваченного жаждою просвещения».

Документ подписали: «Н. Зелинский, Л. Чугаев17, В. Павлов (профессор Императорского Московского технического училища. – И. Д., Е. Т.-Б.), И. Каблуков»18.

18. Труды Первого Менделеевского съезда… С. 130–131.

Далее в протоколе заседания было сказано, что

«председателем И. Р. техн. общ. В. И. Ковалевским внесено предложение о приобретении в национальную собственность для сохранения на вечное время кабинета и библиотеки Д. И. Менделеева, имеющих столь высокую ценность как память о Дмитрии Ивановиче»19.

Это важный нюанс – менделеевское наследие, по мысли Ковалевского, а как станет ясно из дальнейшего, и ряда высших чиновников империи, должно быть не собственностью общественной организации (РФХО), а достоянием государства, как в итоге и случилось.

И еще об одном предложении, автор которого в протоколе съезда не указан, уместно упомянуть:

«Имея в виду, что Менделеевский институт явится наиболее подходящим учреждением для хранения библиотеки и кабинета Д. И., часть собранной на институт суммы прежде всего употребить на приобретение этих драгоценных реликвий Дм. Ив.»20

В протоколе отмечено, что «все эти предложения единогласно приняты съездом»21.

Таким образом, первоначально предполагалось, что помимо организации химической и физической лаборатории при институте будет создан также мемориальный музей Менделеева.

В феврале 1908 г. указом Николая II отделению химии РФХО было разрешено начать «повсеместный добровольный сбор денежных средств на предмет увековечивания памяти Д. И. Менделеева учреждением особого учебно-вспомогательного заведения»22. Под «учебно-вспомогательным заведением», видимо, имелся в виду не институт, который никак не мог быть «вспомогательным» учреждением, а именно музей, тем более что в документе прямо указывалось – это «заведение» должно быть создано «в стенах» университета.

Как видно из приведенных выше документов, ученые надеялись, что Менделеевский институт можно будет создать с минимальной государственной поддержкой, в основном на пожертвования частных лиц, «охваченных жаждою просвещения», и организаций. Именно это обстоятельство стало главной причиной того, что институт так и не был создан.

Забегая вперед, отметим, что хотя надежды на создание института еще теплились у некоторых профессоров до 1911 г., определенное отрезвление началось уже в начале 1910. В «Дневнике Второго Менделеевского съезда по общей и прикладной химии и физике» (Санкт-Петербург, 21–28 декабря 1911 г.) приведен «Отчет по сбору пожертвований на Институт имени Менделеева», в котором сказано:

«Тотчас по окончании съезда (речь идет о I Менделеевском съезде. – И. Д., Е. Т.-Б.) распорядительный комитет обратился к г. попечителю СПб. учебного округа графу Мусину-Пушкину с просьбою ходатайствовать пред г. министром народного просвещения о содействии к разрешению Русскому физико-химическому обществу сбора пожертвований в России на составление капитала, предназначенного для учреждения Менделеевского института. 4-го февраля 1908 г. по всеподданнейшему докладу министра внутренних дел последовало Высочайшее разрешение на это ходатайство.

Ввиду этого при Русском физико-химическом обществе был организован «Комитет по сбору пожертвований на Менделеевский институт» под председательством проф. И. И. Боргмана (с 1905 по 1910 г. ректора Петербургского университета (рис. 9). – И. Д., Е. Т.-Б.)

К сожалению, тяжелые условия последних лет отразились даже на этом благом деле. Сбор пожертвований шел крайне туго:

до 10 апреля 1909 г. поступило ………. 1182 р. 11 к.

с 10 апр. 1909 по 1 янв. 1910 г. ………. 1965 р. 79 к.

с 1 янв. 1910 по 1 янв. 1911 г. ………… 2115 р. 83 к.

с 1 янв. 1911 по 20 дек. 1911 г. ………... 953 р. 43 к.

Всего…………………………………………6217 р. 16 к.»23

Отнюдь не блестяще шли дела и с продажей книги «Памяти Д. И. Менделеева»24. Расход на ее издание составил 1023 руб. 89 коп., приход – всего 250 руб. 80 коп.

Однако, как было отмечено в заключительной части «Отчета»,

«на I Менделеевском съезде было сделано постановление и о том, чтобы часть собранной на институт суммы прежде всего была употреблена на приобретение кабинета и библиотеки Д. И. Менделеева.

Этому пожеланию съезда более посчастливилось. Оно исполнилось, хотя и не совсем так, как предполагалось»25.

Как будет ясно из дальнейшего, оно исполнилось совсем не так, как предполагалось.

Рис. 9. Иван Иванович Боргман (1849–1914)

В «Отчете» приведены наиболее крупные пожертвования на создание института и мемориала Менделеева при нем. Наибольшие суммы поступили от частных лиц, и самые большие среди них – из Одессы, от профессора Императорского Новороссийского университета26 Петра Григорьевича Меликова (Меликишвили) и от инженера-технолога Леонида Тимофеевича Пятакова, директора Марьинского сахарного завода фирмы «Братья Яхненко и Симиренко» (г. Городище Киевской губернии), 852 и 682 руб. соответственно. Из предприятий и организаций самыми щедрыми оказались правление Товарищества химических заводов П. К. Ушкова и K˚ (500 руб.) и контора Мариинского сахарного завода Е. А. Балашова (300 руб.)27. Заметим, в приведенных в «Отчете» списках лидеров по пожертвованиям не фигурируют ни профессора Петербургского университета и других столичных вузов, ни крупные чиновники и предприниматели, ни ведущие промышленные предприятия империи, ни государственные деятели. И еще одно попутное замечание: когда мемориальный музей был-таки создан, он не пользовался большой популярностью, о чем свидетельствуют ежегодные университетские «Отчеты». К примеру, в «Отчете» за 1914 г. было сказано:

27. Отчет по сбору пожертвований… С. 13.

«…посетителей было 128 человек, на 6 человек больше, чем в 1913 г. С 1 декабря обозрения кабинета прекратились ввиду малого количества посетителей в сентябре, октябре и ноябре»28.

Не лучше обстояли дела и в последующие годы. Вернемся, однако, к прерванному рассказу.

Вдовьи заботы

Как распорядительный комитет ни старался, но нужную сумму даже на организацию музея (мемориала) Менделеева (не говоря уже про институт) собрать не удалось. Между тем ни вдова Менделеева Анна Ивановна29 (рис. 10), ни его дети не имели возможности хранить у себя кабинет и библиотеку ученого30. После смерти Дмитрия Ивановича его вдова переселилась из казенной квартиры Главной палаты мер и весов сначала на Большую Пушкарскую ул., д. 26 (дом был построен Менделеевым по совету А. И. Куинджи, но пожить там ему не довелось31), а затем на Введенскую ул., д. 28-а (современный адрес: Кронверкский пр., д. 61 / ул. Лизы Чайкиной, д. 28)32. Весной 1909 г. Анна Ивановна переехала в квартиру по адресу: Захарьевская ул., д. 5. Но там воссоздать кабинет Д. И. Менделеева, как это удавалось делать на Большой Пушкарской и на Введенской улицах, уже не было возможности, и Анна Ивановна начала думать о том, куда бы пристроить наследие покойного мужа.

30. Правда, менделеевская конторка после смерти Дмитрия Ивановича досталась Блокам и Александр Александрович много работал за ней. 31 декабря 1919 г. Блок пишет в «Записной книжке»: «Символический поступок: в советский Новый Год я сломал конторку Менделеева» (Блок А. А. Записные книжки (1901–1920). М.: Художественная литература, 1965. С. 484).

31. По старой нумерации дом Менделеева имел номер 28 (участки 28 и 28а). Об этом доме см.: ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 8369 и Оп. 91. Д. 9. В 1908 г. участком 28а еще владела Анна Ивановна Менделеева, а с 1909 г. – В. Д. Шумова-Делеано, которая окончила Высшие женские курсы (физико-математическое отделение, химический разряд) и затем преподавала на тех же курсах в 1907–1910 гг., ведя занятия по минералогии.

32. Весь Петербург на 1908 год: адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. [СПб.]: Издание А. С. Суворина, [1908]. Отд. IV. Стб. 348.

«Кабинет благополучно и сохранно был в моей квартире и доставлял мне много утешения, напоминая каждой вещью Дмитрия Ивановича. Но по разным обстоятельствам пришлось переменить квартиру, и я стала думать, как бы найти кабинету верное, безопасное место, тем более что в новой моей квартире на Захарьевской и комнаты не было, подходящей для него. Я огорчалась и была в большом затруднении. По совету друзей я обратилась к ректору университета Ивану Ивановичу Боргману с просьбой принять кабинет Дмитрия Ивановича в университет хотя бы в упакованном виде. Иван Иванович Боргман отказал мне, объяснив свой отказ тем, что в университете не было места, единственное свободное помещение было занято уже вещами33 А. В. Прахова34».

34. Менделеева А. И. Менделеев в жизни / Вступ. ст. и прим. М. Цявловского. [М.]: Издво М. и С. Сабашниковых, 1928. С. 165.

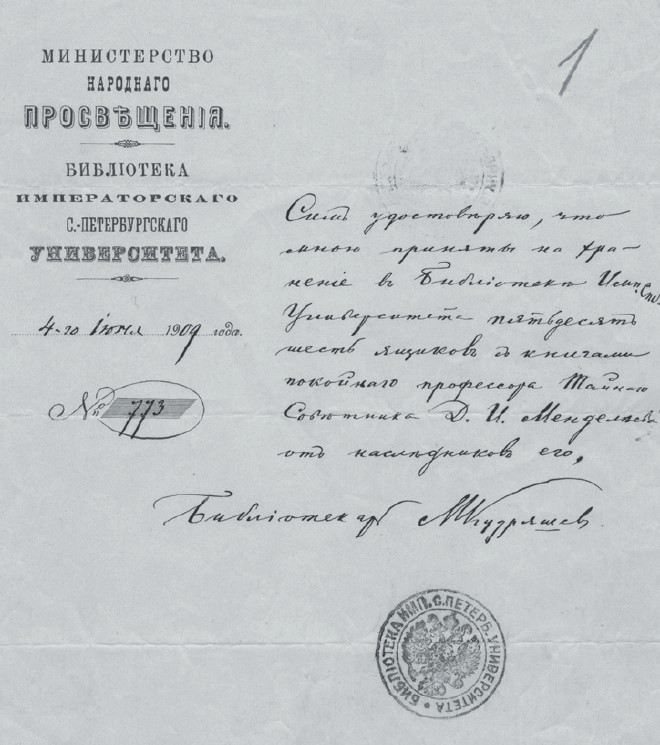

Как будет ясно из дальнейшего, Анна Ивановна лгала. Да, поначалу она отдала менделеевский кабинет в ломбард (по другим сведениям – на склад), а библиотеку (в упакованном виде, 56 ящиков) ей удалось в самом начале лета 1909 г. пристроить на хранение в университет исключительно благодаря помощи Боргмана (о чем далее). Сохранилась расписка университетского библиотекаря М. И. Кудряшева от 4 июня 1909 г. о приеме менделеевского собрания книг (рис. 11)35.

23 ноября 1909 г. совет Санкт-Петербургского университета единогласно постановил возбудить ходатайство «об ассигновании особого кредита на приобретение библиотеки и кабинета Д. И. Менделеева и на устройство музея его имени» в том помещении университета, где он много лет жил и работал.

Рис. 10. Анна Ивановна Менделеева (урожд. Попова) (1858–1842)

Из «Отчета по сбору пожертвований на Институт имени Менделеева»:

«Ввиду слабого притока пожертвований (любовь народная к Менделееву носила, как мы видели, преимущественно риторический характер. – И. Д., Е. Т.-Б.) совет Имп. СПб. университета по представлению физико-математического факультета в заседании 23 ноября 1909 г. единогласно постановил ходатайствовать пред г. министром народного просвещения об ассигновании из сумм Госуд. казначейства 15 000 руб. на приобретение университетом от наследников Д. И. Менделеева его библиотеки и кабинета для устройства музея его имени в здании университета»36.

7 декабря 1909 г. университетское ходатайство о выделении средств на приобретении кабинета и библиотеки Менделеева, подписанное А. Е. Фаворским, В. Е. Тищенко, Л. А. Чугаевым, И. И. Боргманом и О. Д. Хвольсоном, было направлено попечителю Санкт-Петербургского учебного округа графу Александру Алексеевичу Мусину-Пушкину. То, что ходатайство было направлено попечителю, а не в Министерство народного просвещения (МНП), формально было правильным шагом, но привело, как будет видно из дальнейшего, к задержке его рассмотрения.

Между тем время шло, а ответа на ходатайство не было. И тогда несколько профессоров университета решили обратиться за помощью к статс-секретарю Его Императорского Величества, председателю Совета министров П. А. Столыпину. Тому были веские основания.

Из черновика письма, подготовленного Тищенко от имени группы профессоров университета (Боргмана, Фаворского, Хвольсона, Чугаева, Тищенко) Столыпину:

Рис. 11. Расписка библиотекаря СанктПетербургского университета М. И. Кудряшева в получении книг личной библиотеки Д. И. Менделеева, 4 июня 1909 г.

«Еще осенью 1909 г. [Анна Ивановна Менделеева] получила предложение продать эту (т. е. менделеевскую. – И. Д., Е. Т.-Б.) библиотеку за 12 000 руб. Алексеевскому Новочеркасскому политехническому институту37, и в настоящее время директор института38 торопит Анну Ивановну дать окончательный ответ. Если в ближайшее время не выяснится, что ходатайство университета будет иметь благоприятный исход, то Анна Ивановна Менделеева по семейным обстоятельствам, даже вопреки своему желанию, принуждена будет согласиться на уступку библиотеки Новочеркасскому институту»39.

38. Первым директором института в 1907–1910 гг. был Николай Николаевич Зинин (1854–1910) – математик, сын известного химика-органика академика Николая Николаевича Зинина (1812–1880). Рано потеряв мать, Николай все свое время проводил в лаборатории отца, где имел возможность общаться с Д. И. Менделеевым, А. М. Бутлеровым и другими учеными (Михайлова Н. А. Первый ректор ДПИ Н.Н. Зинин (к 160-летию со дня рождения) // Кадры индустрии (газета). 15 октября 2014 г. № 16 (2446). С. 2).

39. МА ДИМ. Россыпь.

Черновик датирован 12 января 1910 г. Видимо, письмо было отправлено в ближайшие к этой дате дни, по свидетельству Боргмана (см. далее) –15 января.

Подписавшие это письмо профессора просили Столыпина вмешаться и ускорить решение вопроса о выделении требуемой суммы из казны.

Одному из авторов данной публикации (И. С. Дмитриеву) в свое время часто приходилось слышать от профессора А. А. Макарени (в 1959–1972 гг. директора Музея-архива Д. И. Менделеева), который, в свою очередь, ссылался на М. Д. Кузьмину-Менделееву, что кабинет и библиотеку Менделеева готовы были купить многие, в том числе и английские ученые, с которыми у Дмитрия Ивановича всегда были особо теплые отношения. Как справедливо отметил английский химик Т. Торп, «нигде величие Менделеева не было так быстро и полно признано, как в нашей стране»40. Дмитрий Иванович полностью соглашался с этим мнением, добавляя при случае: «За границей я – авторитет, а в России – тьфу!»41

41. Тищенко В. Е., Младенцев М. Н. Дмитрий Иванович Менделеев, его жизнь и деятельность. М.: Наука, 1993. С. 383. Достаточно привести несколько цифр. За свою жизнь Менделеев получил 62 иностранных научных диплома в связи с избранием его почетным членом какой-либо академии или научного общества, почетным доктором того или иного университета или в связи с награждением его какой-либо медалью. Из них 21 принадлежали университетам Великобритании, по 8 выдали ему Франция и США и 7 – Германия. Для сравнения: в России Менделеев получил 48 подобных дипломов, из которых около 20 стали результатом, так сказать, «протестного» избрания, т. е. были реакцией на забаллотирование Менделеева на выборах в академики Петербургской академии наук в 1880 г.

Из воспоминаний А. И. Менделеевой:

Каким-то образом весть о моем затруднении дошла до управляющего Донским политехническим институтом H. H. Зинина. Он написал мне следующее письмо.

«Милостивая государыня, многоуважаемая Анна Ивановна.

Донской политехнический институт желает приобрести кабинет покойного Дмитрия Ивановича как реликвию великого русского ученого и сохранить его в назидание потомству по возможности в таком же виде, в каком он был при жизни Дмитрия Ивановича, куда люди, причастные к науке, входили бы с благородной робостью и почтительным трепетом. В этом кабинете предположено поместить библиотеку Дмитрия Ивановича и назвать ее его именем.

За неимением каталога библиотеки42, испрошено разрешение министра приобрести за 12 000 рублей все, что есть в библиотеке, включая, конечно, и беллетристику. Студенты пользоваться библиотекой не будут.

Прошу принять уверение в совершенном уважении и искренней преданности.

Сентября 1909 г.

Н. Зинин».

Это было прекрасным выходом из положения, и с согласия детей (по завещанию кабинет был их собственностью) я написала Н. H. Зинину, что с благодарностью принимаю его предложение.

Вскоре H. H. Зинин сам приехал в Петербург и лично повторил свое предложение. Весть об этом распространилась. В газетах появилась статья, в которой выражались сожаление и упрек, что такая драгоценная память Дмитрия Ивановича удаляется из Петербурга (имеется в виду статья М. О. Меньшикова, о которой речь пойдет далее. – И. Д., Е. Т.-Б.)43.

Анна Ивановна лукавила, когда писала, что «каким-то образом весть о моем затруднении дошла до H. H. Зинина». Сохранилась рукописная копия письма Н. Н. Зинина-мл., из которой видно, что его послание, цитированное Менделеевой, начиналось со слов: «В ответ на Ваше письмо спешу Вас уведомить, что Донской политехнический институт» и далее по тексту воспоминаний вдовы. Таким образом, Зинин, скорее всего, узнал о затруднениях Анны Ивановны от нее самой. Некогда Зинин помогал Менделееву в метрологических трудах последнего, и Анна Ивановна была с ним знакома еще при жизни мужа.

И еще один любопытный факт. В конце июня 1909 г. пошли слухи, будто кабинет и библиотека Менделеева проданы вдовой ученого Донскому политеху. В газете «Новое время» в рубрике «События дня»44 появилось объявление: «Донской политехникум приобретает библиотеку Менделеева. На покупку библиотеки открыт кредит 12 000 рублей»45.

45. Об этом, правда с ошибками, упомянуто в книге: Макареня А. А., Нутрихин А. И. Менделеев в Петербурге. Л.: Лениздат, 1982. C. 275.

Все это свидетельствует о том, что предложение Зинина Анна Ивановна получила вовсе не осенью 1909 г., как она уверяла Тищенко и других, а не позднее июня этого года, и тогда же между ней и Зининым была достигнута предварительная договоренность о продаже. Скорее всего, инициатива в этом деле исходила от Анны Ивановны, но потом она стала тянуть время, вполне возможно, в ожидании лучшего предложения и не обязательно от отечественных ученых и организаций.

Позволим себе высказать некоторое субъективное оценочное суждение по поводу поведения Анны Ивановны в этой истории. Создается впечатление, что ей важнее всего было продать (именно продать!) кабинет и библиотеку Менделеева, а кто станет покупателем и куда уйдут книги, рукописи и обстановка кабинета – это для нее был вопрос относительно второстепенный. При этом нельзя сказать, что она была сильно стеснена в средствах. Анна Ивановна с характерным для нее несколько назойливым упорством выхлопотала у Столыпина вполне приличную по тем временам пенсию – 5000 руб. в год вместо положенных 3000 руб. Что же касается детей, то они в описываемые годы уже жили самостоятельно, но никакой заботы об увековечивании памяти горячо любимого предка тогда, в 1907–1911 гг., не проявляли, хотя и числились наследниками. Вместе с тем понять Анну Ивановну можно: совет университета только 23 ноября 1909 г., осознав, наконец, что дело с созданием института затягивается и его вряд ли вообще удастся организовать, решил-таки обратиться к властям с просьбой о выделении денег хотя бы на покупку библиотеки и кабинета ученого. Однако вернемся к нашей истории. Самые интересные события разыгрались в 1910 г.

Разнос попечителю

21 января этого года статс-секретарь Столыпин отправляет письмо министру народного просвещения А. Н. Шварцу46 (рис. 12) следующего содержания:

«Милостивый государь Александр Николаевич.

Вдова профессора Д. И. Менделеева обратилась ко мне с просьбою оказать содействие к приобретению Императорским С.-Петербургским университетом библиотеки и кабинета покойного мужа ее для устройства музея его имени в здании университета. При этом А. И. Менделеева сообщила мне, что совет названного университета единогласно высказался за покупку означенных библиотеки и кабинета и возбудил уже перед попечителем С.-Петербургского учебного округа ходатайство об ассигновании необходимых для сего средств в сумме 15 000 рублей.

Относясь, с своей стороны, к мысли об устройстве при Императорском С.-Петербургском университете музея имени Д. И. Менделеева с полным сочувствием, я не могу вместе с тем не заметить, что сохранение его обширной библиотеки в составе научных богатств С.-Петербургского университета представляется особенно желательным не только как память о славной деятельности этого знаменитого ученого, долгие годы работавшего при С.-Петербургском университете, но также и потому, что в составе этой библиотеки имеются книги с собственноручными пометками Д. И. Менделеева и много его рукописей. Между тем вдова покойного профессора А. И. Менделеева получила уже предложение от Донского политехнического института продать указанную библиотеку институту и, весьма вероятно, принуждена будет согласиться на это предложение, если со стороны Петербургского университета не последует соответствующих шагов к оставлению сей библиотеки за ним.

Ввиду сего я считаю своим долгом покорнейше просить Ваше Превосходительство обратить на вышеупомянутое ходатайство совета Императорского С.-Петербургского университета Ваше благосклонное внимание и не отказать в зависящем содействии к благоприятному его разрешению; о последующем просил бы не оставить меня уведомлением.

Примите, милостивый государь, уверения в отличном моем уважении и совершенной преданности.

П. А. Столыпин47

Как уже было сказано, ходатайство совета университета было направлено попечителю Санкт-Петербургского учебного округа, а не в МНП. Первую реакцию министерства можно видеть уже на полях цитированного документа: «23 Янв. А было ли у нас это ходат.?»

Любопытно и другое: Столыпин ссылается не на вышеупомянутое письмо профессоров университета, а на обращение Анны Ивановны. Видимо, по каким-то причинам она – то ли сама, то ли по чьему-то совету – в начале 1910 г. (или в самом конце 1909-го) решила лично обратиться к Петру Аркадьевичу. Кроме того, из письма последнего ясно, что окончательного ответа Зинину-мл. Анна Ивановна к концу января 1910 г. еще не дала. Чем она руководствовалась – пришедшим осознанием, что наследие мужа должно остаться в Петербурге и лучше всего в университете, или надеждой получить лишнюю тысячу-другую рублей? Какова роль ее знакомых, прежде всего Тищенко, в принятии ею решения продать библиотеку и кабинет университету? Увы, на эти, как и на многие другие вопросы вряд ли удастся ответить.

Рис. 12. Александр Николаевич Шварц (1848–1915)

30 января 1910 г. попечитель Санкт-Петербургского учебного округа Мусин-Пушкин отправляет министру народного просвещения письмо, включающее текст ходатайства Императорского Санкт-Петербургского университета и со своим кратким комментарием:

«Присоединяясь к ходатайству профессоров физико-математического факультета С.-Петербургского университета, я, с своей стороны, имею честь представить о сем на благоусмотрение Вашего Высокопревосходительства»48.

На полях имеется запись: «Возращено от г. министра без пометки. 1 февр.» Реакция Шварца понятна – министр ждал от попечителя не отписки, а ответа по существу. Видимо, поэтому 3 февраля Департамент народного просвещения МНП снова запрашивает попечителя об университетском ходатайстве: было ли оно получено попечителем и если да, то министерство просит переслать его с заключением Мусина-Пушкина49.

В справке, представленной делопроизводителем МНП, датированной 10 февраля 1910 г., было сказано, что о ходатайстве совета Санкт-Петербургского университета о приобретении библиотеки Менделеева в министерстве узнали только из письма Столыпина Шварцу, которое поступило в министерство 30 января 1910 г. 3 февраля министерство запросило попечителя Санкт-Петербургского учебного округа представить это ходатайство в министерство. 4 февраля ответ, точнее представление, попечителя, было передано в МHП. В этом документе появились новые нюансы, в частности указывалось, что в ответе попечителя речь идет о том, что «испрашивается из казны 15 000–20 000 рублей на приобретение библиотеки и кабинета Д. И. Менделеева для устройства в здании С.-Петербургского университета музея его имени». Шварца такой ответ устраивал еще меньше, чем полученный ранее. Даже точную сумму, необходимую для покупки, попечитель указать не удосужился. Кроме того, в справке было сказано:

«Ввиду спешности дела предлагается без предварительного сношения с Министерством финансов и Государственным контролем внести это предположение непосредственно в Совет министров»50.

Опуская некоторые детали переписки между Мусиным-Пушкиным и Шварцем, приводим итоговый доклад последнего Столыпину от 17 февраля 1910 г.:

Милостивый Государь, Петр Аркадьевич

Имею честь сообщить Вашему Высокопревосходительству, что ходатайство совета С.-Петербургского университета о приобретении библиотеки покойного профессора Д. И. Менделеева, представленное ректором университета попечителю С.-Петербургского учебного округа 7 декабря минувшего года, поступило в министерство лишь 4 сего февраля. После сего мною немедленно было сделано сношение с Министерством финансов и Государственным контролем, в коем указывалось на крайнюю необходимость принять теперь же все меры к оставлению библиотеки и кабинета Д. И. Менделеева за С.-Петербургским университетом, тем более что вдова покойного профессора уже получила предложение от Донского политехнического института о покупке этой библиотеки. Ввиду сего я просил спешного заключения надлежащих ведомств по поводу намерения Министерства народного просвещения войти в Совет министров с представлением об ассигновании потребных для сего 15 000 руб., за неимением других источников, из десятимиллионного фонда, назначенного на экстренные, сметами не предусмотренные надобности.

Вместе с тем я потребовал от попечителя объяснений по поводу задержки настоящего ходатайства, могущего повлечь за собой утрату С.- Петербургским университетом столь ценного приобретения. В ответ на это граф Мусин-Пушкин объяснил, что предварительно представления дела в министерство он выяснял вопрос о возможности отнесения расхода по приобретению библиотеки на специальные средства университета и с этою целью должен был тщательно рассмотреть проект сметы специальных средств университета на 1910 г., каковое рассмотрение потребовало довольно значительного времени и убедило его в невозможности отнесения расхода на этот источник.

По получении отзывов министра финансов и государственного контролера мною незамедлительно будет внесено в Совет министров соответствующее представление.

Пользуясь настоящим случаем, обращаюсь к Вашему Высокопревосходительству с покорнейшей просьбою оказать содействие к скорейшему и благоприятному разрешению сего ходатайства в Совете министров, ибо я полагаю, что уступка в посторонние руки библиотеки и кабинета Д. И. Менделеева оказалась бы несовместимой с достоинством С.-Петербургского университета, которому знаменитый ученый посвятил многие годы своей плодотворной профессорской деятельности.

Примите уверение в совершенном почтении и преданности.

Подпись [А. Шварц]51

Так министр писал Столыпину, своему начальнику. Попечителю же он неделю спустя, 24 февраля, устроил полный разнос:

«Доверительно.

Милостивый государь,

Граф Александр Алексеевич.

Сообщенные Вашим Сиятельством объяснения о причинах позднего представления мне ходатайства совета С.-Петербургского университета о приобретении библиотеки и кабинета покойного профессора Д. И. Менделеева я не могу признать удовлетворительными, в особенности если рассматривать эти объяснения в связи с первоначальным Вашим представлением по тому же предмету от 30 минувшего января. Прежде всего самое предложение о возможности произвести указанную покупку за счет специальных средств университета является недостаточно обоснованным. Библиотека и предполагаемый к учреждению при С.-Петербургском университете музей имени Д. И. Менделеева в соответствии с своей ценностью должны составлять государственное достояние, а не частную собственность университета, а потому и средства на приобретение этого имущества должны быть отпущены из общих ресурсов казны. Независимо от сего 22 декабря 1909 г. Вами была представлена в министерство смета специальных средств С.-Петербургского университета на 1910 г. с указанием на основании отзыва ректора от 15 того же декабря, что все средства неминуемо должны идти на покрытие долгов университета. Таким образом, рассмотрение специальных средств было закончено к 22 декабря и не могло поэтому послужить причиной задержки в представлении мне ходатайства С.- Петербургского университета о покупке библиотеки Д. И. Менделеева. Наконец, это ходатайство было представлено Вами в том же недостаточно разработанном виде, как оно было возбуждено университетом, причем из представления даже не видно, были ли сделаны с Вашей стороны какие-либо распоряжения для выяснения действительной стоимости и окончательной цены, за которую согласились бы уступить библиотеку и кабинет наследники Д. И. Менделеева и которая в ходатайстве университета выражается в крайне неопределенных цифрах от 15 до 20 тысяч р.

Столь значительное промедление без уважительных к тому причин в представлении министерству дела, требующего срочного исполнения, и притом представление его без надлежащего выяснения всех обстоятельств дела я признаю недопустимым с точки зрения служебного долга, что и считаю нужным поставить на вид Вашему Сиятельству.

Примите уверение в совершенном почтении и преданности.

Подпись [А. Шварц]»52

Иными словами, министр уличил попечителя во лжи и нерадении. Однако выносить сор из министерской избы не стал. Какова же была реакция Мусина-Пушкина?

Из воспоминаний А. И. Менделеевой:

«Через несколько дней (трудно сказать, что стоит за этой временной констатацией, но, скорее всего, дело было в феврале 1910 г. – И. Д., Е. Т.-Б.) ко мне является попечитель учебного округа Мусин-Пушкин. Он заявил, что я должна отдать кабинет Дмитрия Ивановича государству, а не частному обществу, которое может когда-либо прекратить свое существование. Я ему ответила то же, что и Химическому обществу: «Кабинетом распоряжаться больше не могу, что, конечно, предпочла бы передать кабинет государству, если бы получила это предложение раньше». Химическое общество уступило кабинет и библиотеку Дмитрия Ивановича государству»53.

Как видим, взбучка, полученная Мусиным-Пушкиным от Шварца, побудила попечителя к действиям. 26 февраля 1910 г. он пишет Тищенко:

Многоуважаемый Вячеслав Евгеньевич.

Мне необходимо с Вами видеться по служебному делу, поэтому покорнейше прошу Вас заехать ко мне завтра в 11 часов утра.

Я буду очень рад случаю с Вами познакомиться, так как не имею до сих пор удовольствия Вас знать.

Прошу Вас принять уверение в совершенном моем уважении и преданности.

Граф А. Мусин-Пушкин54

В Музее-архиве Д. И. Менделеева сохранилась записка Тищенко, в которой он сообщает о встрече с графом. Видимо, запись сделана много позднее описываемого события.

Служебное дело, ради которого пригласил меня граф Мусин-Пушкин, касалось покупки библиотеки и кабинета Д. И. Менделеева. (неразборчиво, возможно, «Слухи» или «Весть». – И. Д., Е. Т.-Б.) о задержке отпуска из Министерства нар. просв. 15 000 руб., просимых на этот предмет советом университета, дошли до редакции «Нового времени», и там была напечатана статья, в которой выражалось возмущение такой медлительностью. А так как в том был виноват прежде всего попечитель учебного округа, который недостаточно энергично двигал это дело, то он хотел оправдаться. Когда Хим. общ. купило библиотеку и кабинет Д. И. (о чем см. далее. – И. Д., Е. Т.-Б.), я был проректором университета (официально проректором Тищенко стал в 1912 г., хотя не исключено, что и ранее он мог какое-то непродолжительное время исполнять проректорские обязанности. – И. Д., Е. Т.-Б.). Вот почему он обратился ко мне. Видимо, желая загладить свою вину, он просил меня передать совету отд. химии РФХО, не называя его имени, что есть вполне надежное лицо, почитатель Д. И. Менделеева, который желал бы приобрести от Хим. общ. библиотеку и кабинет Д. И. с тем, чтобы сейчас же передать [их] СПб. университету.

Совет Хим. общ. отклонил это предложение, мотивировав отказ тем, что может подождать ассигнования 15 000 руб., просимых университетом, но, догадываясь, что этим лицом может быть попечитель (знали, что я у него был), просил сообщить, что в случае отказа университету в его просьбе со стороны совета отд. химии РФХ общ. не предвидится препятствий для передачи этого наследства Менделеева указанному мною лицу.

Это я ответил Мусину-Пушкину. Деньги университет скоро получил и отд. химии РФХО передало ему покупку.

В. Тищенко55

Дело нации

По-видимому, публикация в «Новом времени», о которой упоминают Вячеслав Евгеньевич в начале своей записки и Анна Ивановна в своих воспоминаниях, – это статья М. О. Меньшикова «“Дело нации”. О Всероссийском национальном союзе»56. В этой представляющей собой смесь полуправды с откровенными репортерскими выдумками статье, посвященной очередному съезду Всероссийского национального союза, умеренно-правой, консервативно-либеральной партии, идеологом которой стал Меньшиков, один из фрагментов касался покупки менделеевской библиотеки. Вот небольшой отрывок из публикации Меньшикова:

«Вскоре после глубоко грустной кончины Д. И. Менделеева (который, кстати сказать, Меньшикова, мягко говоря, недолюбливал. – И. Д., Е. Т.-Б.) его вдова стала получать предложения из-за границы – продать кабинет-библиотеку покойного. Предложения шли из Вены, из Лейпцига, но Анна Ивановна отвечала отказом. Она справедливо рассудила, что не в праве выпустить из России то, что имеет интерес даже для иностранцев В декабре 1907 г. в Петербурге состоялся менделеевский съезд, на котором в числе многих постановлений решено было приобрести его кабинет-библиотеку для будущего менделеевского института. Постановили – и разъехались. Между тем детям Менделеева по разным обстоятельствам приходится продать дом отца (на Большой Пушкарской. – И. Д., Е. Т.-Б.). Спрашивается, как же быть с библиотекой-кабинетом? На частной квартире вдова великого ученого уже не может содержать и, главное, охранять (здесь и далее курсив в оригинале. – И. Д., Е. Т.-Б.) это книгохранилище. Перед продажей дома весной 1909 г. А. И. Менделеева обратилась к ректору Петербургского университета – он же председатель Менделеевского комитета – с просьбой принять временно кабинет-библиотеку в университет, пока не решится судьба книгохранилища. И. И. Боргман отказался принять кабинет, но книги – после больших колебаний – согласился поместить в университете, конечно – упакованными в ящиках. Теперь дело обстоит так. Библиотека принадлежит четырем детям Д. И. Менделеева, который выразил письменное желание, чтобы библиотека пошла на обеспечение детей, – стало быть, она должна быть продана. Когда разнеслась весть о критическом положении библиотеки, стали являться предложения купить ее: от группы почитателей Д. И., от г. Терещенко, – но самое определенное – от директора Донского политехнического института в Новочеркасске. Последний, не получая даже ответа А. И. Менделеевой, стал собирать нужные для покупки средства, именно – 12 000 рублей. Кто добивается, тот чего-нибудь добьется. Средства разрешены министром, но А. И. Менделеева, естественно, колеблется, не спеша давать свое окончательное согласие Тщетно ждала Анна Ивановна какого-нибудь ответа от Менделеевского комитета. В Новочеркасске волнуются, нервничают, требуют категорического ответа, а г. Боргман, председатель комитета, тянет дело, да тянет. По инициативе В. Е. Тищенко собрали, наконец, комитет и общее собрание. Еще раз единогласно постановили: приобрести библиотеку-кабинет Менделеева и просить для этого у министерства средств. Как бы вы думали, что затем случилось? Г-н Боргман больше месяца держал постановление Совета у себя, прежде чем удосужился переслать его к Чернышеву мосту (т. е. в МНП. – И. Д., Е. Т.-Б.). Это в самые горячие, критические дни, когда из Новочеркасска требовали немедленного ответа с угрозой прервать переговоры! (А что, спрашивается, критичного в том, что Донской политехникум прервал бы переговоры? Ведь Меньшиков, как и многие другие, настаивал, чтобы «библиотека-кабинет» Менделеева остались в Петербурге. – И. Д., Е. Т.-Б.). Теперь вопрос застрял в министерстве и когда разрешится – никто не знает. Кабинет великого ученого лежит на складе, библиотека – в ящиках, в пыли и плесени, – и какая страховка может предохранить все это от расхищения или случайной гибели?57

А чтобы еще более уколоть Боргмана, вступившего в кадетскую партию, Меньшиков добавил в число заслуг Менделеева то, что тот «был, как известно, не кадетской партии и к инородческому гнезду в университете не благоволил». Вот так, господин Боргман! Хоть Вы и первый выборный ректор университета, но имейте в виду – Всероссийский национальный союз не дремлет.

Но как часто бывает, именно энергия развязного негодяя позволила сдвинуть с места полезное дело. Во всяком случае Мусин-Пушкин явно почувствовал себя неловко уже от того, что его вина была возложена журналистом на ректора университета.

Разумеется, все сказанное Меньшиковым о Боргмане (в основном со слов Анны Ивановны, которая потом очень благодарила Михаила Осиповича за эту его статью) – чистая клевета. Иван Иванович, однако, сумел достойно ответить, и его ответ Меньшикову редакции «Нового времени» пришлось полностью процитировать в следующей публикации от 10 февраля 1910 г.:

По поводу статьи, описавшей со слов А. И. Менделеевой (почувствовав себя неловко, Михаил Осипович решил укрыться за спиной источника своего публицистического вдохновения! – И. Д., Е. Т.-Б.) несчастное положение кабинета-библиотеки ее великого мужа, я получил от бывшего ректора университета Ив. Ив. Боргмана (который оставил пост ректора университета 7 февраля 1910 г. – И. Д., Е. Т.-Б.) письмо с нижеследующими разъяснениями: «1. Когда А. И. Менделеева обратилась ко мне с просьбой принять на хранение (здесь и далее курсив в оригинале. – И. Д., Е. Т.-Б.) библиотеку (и только библиотеку), я тотчас же попросил нашего библиотекаря съездить в дом Менделеева, тщательно осмотреть все книги и распорядиться уложить их в ящик и перевезти в помещение университетской библиотеки, где никакой сырости нет. Книги должны были быть в закрытых ящиках, дабы никто не мог воспользоваться ими и в особенности теми пометками, какие имеются на полях и сделаны самим Д. Ив. (учитывая два обстоятельства: 1) Анна Ивановна обратилась к ректору университета весной 1909 г. и 2) объем книжного собрания Д. И. Менделеева, в которое входили также и рукописи ученого, весьма велик, – можно прийти к следующему выводу: чтобы «тщательно осмотреть» менделеевскую библиотеку, а затем рассортировать книги и бумаги по ящикам, библиотекарю, у которого, между прочим, были и иные служебные заботы, понадобился как минимум месяц, если не более. Таким образом, слова Боргмана вполне подтверждаются тем, что, судя по приведенной выше расписке библиотекаря, датированной, напоминаем, 4 июня 1909 г., работа была им завершена в конце мая или в самом начале июня этого года и никаких проволочек со стороны университета не было. – И. Д., Е. Т.-Б.).

2. Я вместе с моими товарищами-химиками обратился в факультет с просьбой возбудить ходатайство чрез совет в Министерство народного просвещения об ассигновании 15 тысяч на приобретение кабинета Д. И. Менделеева (заседание [физико-математического] факультета 30 октября).

3. В первое же после этого заседание совета [университета] я внес постановление факультета, всеми силами старался выяснить значение для университета кабинета Менделеева. Совет единогласно принял постановление факультета (заседание совета [университета] 23 ноября).

4. После составления журнала заседания совета было отправлено 7 декабря за № 3074 ходатайство совета г. попечителю С.-Петербургского учебного округа. Когда это ходатайство из канцелярии попечителя было препровождено в министерство – мне неизвестно.

5. 15 января было передано г. председателю Совета министров П. А. Столыпину письмо, подписанное мною и тремя профессорами химии (судя по приведенному выше черновику письма, его подписал также О. Д. Хвольсон, профессор физики университета. – И. Д., Е. Т.-Б.), в котором мы просили Петра Аркадьевича оказать содействие к ускорению рассмотрения в Совете министров ходатайства университета и подробно изложили важность приобретения библиотеки Менделеева С.-Петербургским университетом. Мы написали П. А. Столыпину, потому что знали, как он хорошо относится к памяти Менделеева»58.

И далее Борман коснулся вопроса о памятнике Менделееву в Петербурге (см. выше).

В свою очередь, Меньшиков, чтобы как-то выкрутиться из весьма неудобного положения, в которое он попал, решил прибегнуть к стандартной журналистской увертке, т. е. заявить, что разъяснения экс-ректора

«решают менее важный вопрос – именно о роли И. И. Боргмана в этой печальной истории, но более важный и единственно заслуживающий государственного внимания остается нерешенным»59.

Иными словами, он, Меньшиков, говорит о предметах масштабных, крупных, а то, что он Боргмана оклеветал, так это так… мелочи. И завершается заметка риторикой праведного возмущения: Неужели Менделеев ошибся, родившись в России?..

«Неужели из бесчисленных миллионов, добытых по указанию Менделеева, не найдется даже жалких остатков, чтобы сохранить для истории гнездо знаменитого натуралиста?»60

Между тем пока шла вся эта бюрократическая возня с выяснением отношений между высшими чиновниками государства и газетные пререкания, отделение химии РФХО решило действовать, потому как более тянуть время было уже нельзя.

Помощь покойника

Протокол экстренного заседания совета отделения химии Русского физико-химического общества 6 февраля 10 ч. утра 1910 г.

Присутствовали: Н. С. Курнаков, Л. А. Чугаев, А. Е. Фаворский, В. Н. Ипатьев, Н. Н. Соковнин, по приглашению совета член отделения В. Е. Тищенко.

Обсуждался вопрос о приобретении в собственность отделения химии библиотеки и кабинета покойного профессора Дмитрия Ивановича Менделеева. Ввиду спешности этого дела постановили уполномочить г[г]. Н. С. Курнакова, Л. А. Чугаева, А. Е. Фаворского и В. Е. Тищенко немедленно совершить означенную покупку у вдовы профессора Д. И. Менделеева Анны Ивановны Менделеевой за 12 000 рублей (двенадцать тысяч рублей), обратив на означенный предмет часть капитала, завещанного отделению химии Русского физико-химического общества покойным профессором Гавриилом Гавриловичем Густавсоном.

Вице-председатель [нет подписи]

Члены совета

[Собственноручные подписи с указанием должностей Л. А. Чугаева, А. Е. Фаворского, Н. С. Курнакова, В. Н. Ипатьева и Н. Н. Соковнина]

[Печать-штамп Русского физико-химического общества]61

Г. Г. Густавсон, который был учеником Д. И. Менделеева и – в большей мере – А. М. Бутлерова, скончался 3 (26) апреля 1908 г., завещав весьма крупную сумму денег РФХО на развитие химических исследований. Согласно отчету ревизионной комиссии РФХО, его капитал на начало 1910 г. составлял 21 216 руб. 28,5 коп.62 После того как члены отделения химии РФХО решили, что Гавриил Гавриилович, будь он жив, вряд ли стал бы противиться временному использованию части его сбережений для создания музея одного из своих учителей, этот капитал сократился до 11 026 руб. 82,5 коп.63, т. е. примерно на 10 189 руб. Теперь можно было, наконец, купить библиотеку и кабинет Дмитрия Ивановича.

63. Журнал РФХО. Часть химическая. 1911. Т. 43. Отдел первый. С. VIII–IX.

10 февраля 1910 г. была составлена «купчая крепость» на эту покупку между наследниками Менделеева (т. е. его детьми Иваном, Василием, Любовью и Марией) и уполномоченными совета отделения химии РФХО (профессорами Курнаковым, Фаворским, Чугаевым и Тищенко).

Таким образом, с 10 февраля 1910 г. библиотека и кабинет Менделеева юридически стали собственностью отделения химии Русского физико-химического общества при Императорском Санкт-Петербургском университете.

Во всей этой истории поражает одно обстоятельство: ни один из высших чиновников империи – ни попечитель Мусин-Пушкин, ни министр Шварц, ни ректор университета, ни министр финансов, ни государственный контролер, ни кто-либо другой – ни разу (!) не высказали сомнения в необходимости выделить государственные деньги на создание менделеевского мемориала в стенах университета. Уверен, что если бы этот вопрос решался нынешними «эффективными менеджерами», то библиотеку Менделеева, скорее всего, передали бы отдельным фондом в какое-нибудь крупное книгохранилище, рукописные материалы – в какой-нибудь госархив, а обстановку кабинета тихо растащили по разным учреждениям. Наследники же получили бы много теплых слов и моральную поддержку. По счастью, судьбу менделеевского наследия в начале XX в. решали другие люди, совсем другие.

12 февраля 1910 г. Фаворский и Тищенко передали и. о. ректора университета профессору В. А. Жуковскому письмо, которое тот затем отправил попечителю. В свою очередь Мусин-Пушкин немедленно переправил письмо министру народного просвещения. Вот фрагмент из этого документа:

«До последнего времени о судьбе этого ходатайства (речь идет о ходатайстве совета университета, посланном попечителю 7 декабря 1909 г. – И. Д., Е. Т.-Б.) университету ничего не было известно. Между тем совершенно случайно нам пришлось услышать лично от Анны Ивановны Менделеевой, что она, будучи вынуждена по семейным обстоятельствам поторопиться с продажей этого наследства Дмитрия Ивановича, дала согласие директору Донского политехнического института профессору Н. Н. Зинину на продажу ему библиотеки для названного института.

Зная, с каким глубоким уважением относится совет университета к памяти Дмитрия Ивановича Менделеева, мы не могли допустить мысли, чтобы эти реликвии Менделеева, которые должны стать неотъемлемой собственностью С.-Петербургского университета, были увезены из Петербурга, а потому как члены совета университета и вместе с тем как члены совета отделения химии Русского физико-химического общества мы решились прийти на помощь университету, временно затратив (курсив наш. – И. Д., Е. Т.-Б.) на приобретение библиотеки и кабинета Д. И. Менделеева часть капиталов отделения химии РФХ общества, имеющих специальное назначение.

В настоящее время библиотека фактически уже принадлежит отделению химии РФХ общества.

Доводя об этом до Вашего сведения, покорнейше просим Вас с своей стороны принять все зависящие от Вас меры к тому, чтобы ходатайство университета об ассигновании 15 000 рублей было удовлетворено в скорейшем времени и чтобы затраты, произведенные отделением химии РФХ общества, были в скорейшем времени возвращены, а библиотека и кабинет Д. И. Менделеева перешли в собственность Императорского С.-Петербургского университета»64.

Смысл слов «совершенно случайно» проясняется из воспоминаний Менделеевой:

«Встретив на улице В. Е. Тищенко, я ему сказала о судьбе кабинета (т. е. о том, что она договорилась о продаже кабинета Донскому политеху. – И. Д., Е. Т.-Б.). Через несколько дней Химическое общество, если не ошибаюсь, через В. Е. Тищенко, предложило мне отдать кабинет ему для университета. Я ответила, что уже не могу распоряжаться кабинетом, так как дала слово H. H. Зинину и что очень сожалею о том, что Химическое общество не предложило мне этого раньше (Анна Ивановна здесь изображает из себя несчастную вдовицу, далекую от мирской суеты и потому не догадавшуюся самой предложить РФХО посодействовать ей в столь трудном вопросе. – И. Д., Е. Т.-Б.), что я советую ему переговорить с H. H. Зининым (который в феврале 1910 г. приехал по делам в Петербург. – И. Д., Е. Т.-Б.), и, может быть, он уступит кабинет университету. Не скрою, что я сама тотчас же поехала к H. H. Зинину и просила его в случае обращения к нему Химического общества уступить кабинет, так как все же Петербургскому университету, где работал Дмитрий Иванович, больше подобает владеть его кабинетом. Это все состоялось. С великим сожалением H. H. Зинин отказался от своей мечты иметь кабинет и библиотеку Дмитрия Ивановича в Новочеркасском политехникуме и великодушно уступил его Петербургскому университету»65.

К сказанному не лишне добавить, что представители отделения химии РФХО просили у университета компенсационную сумму, несколько превышающую затраченную ими на покупку «реликвий Менделеева», даже если учесть дополнительные расходы общества, связанные с оформлением купчей крепости и т. п.

Спустя три дня после оформления купчей проснулась пресса:

«Новочеркасск. Наследники Менделеева соглашаются продать Донскому политехникуму кабинет и библиотеку Менделеева под условием, что (по нынешним нормам русского языка следовало бы написать «в случае, если». – И. Д., Е. Т.-Б.) не откроется Менделеевский институт, которому предназначены кабинет и все книги покойного»66.

Только 17 февраля «Новое время» сообщило более или менее достоверную информацию:

«О Менделеевской библиотеке.

Судьба богатой научной библиотеки Д. И. Менделеева в настоящее время почти решена. На последнем заседании совета химического отделения Русского физико-химического общества в Петербурге постановлено приобрести всю ценную библиотеку покойного Д. И. Менделеева за двенадцать тысяч рублей, за эти деньги наследники Д. И. Менделеева согласились уступить библиотеку, поставив, впрочем, непременным условием, чтобы библиотека всегда оставалась в Петербурге. Деньги, необходимые для покупки, будут временно позаимствованы из двадцатитысячного капитала, пожертвованного учеником Менделеева, профессором Петровско-Разумовской академии Г. Густавсоном (Густавсон последние восемнадцать лет своей жизни в этой академии не работал. – И. Д., Е. Т.-Б.) на устройство Менделеевского института67.

19 февраля публикация в «Новом времени» за подписью Меньшикова носила просто ликующий характер:

«К судьбе Менделеевской библиотеки. II.

Судьба эта, наконец, решена и в самом благоприятном смысле. Вот что пишет вдова великого ученого Анна Ивановна: «На долю мне выпало редкое счастье увидеть осуществление справедливого большого дела и чувствовать в глубине души, что все, сделанное мной, не было ошибкой. После вашего письма в “Нов. вр.”, за которое скажу спасибо не одна я, ко мне обратились представители Русского химического общества с предложением просить Н. Н. Зинина, директора Донского политехнического института, уступить кабинет-библиотеку Дмитрия Ивановича, которую мы совсем уже согласились ему отдать, отчаявшись во всем другом. Химическое общество нашло деньги»68.

И далее про капитал Густавсона и «благороднейшего Н. Н. Зинина», отказавшегося от покупки кабинета и библиотеки. Затем Меньшиков воздал хвалу «чуткому сердцу» Анны Ивановны и капиталу Густавсона, благодаря которым удалось спасти «менделеевское ученое гнездо от ссылки в место более отдаленное, в глухое для всей России заточенье»69. Действительно, все замечательно. Хотя, на мой взгляд, приведенное Меньшиковым письмо Анны Ивановны вызывает глубокие сомнения в том, что это ее текст, стиль не тот70.

70. Любопытно, что впоследствии часть жизни Анны Ивановны была связана с Новочеркасском. Она уехала туда осенью 1917 г. и провела в этом городе тяжелое время Гражданской войны. Там, на Дону, она занималась благотворительной деятельностью, возглавляла попечительный совет Донского религиозно-нравственного и благотворительного общества «Утоли моя печали», организовала детский дом, названный менделеевским, участвовала в организации Школы прикладных искусств Всевеликого войска Донского, а в 1920 г. совет Донского педагогического института избрал ее профессором по кафедре искусств. В Петроград она вернулась в 1921 г. Благодаря усилиям Тищенко и Курнакова Анне Ивановне постановлением Совнаркома от 3 апреля 1923 г. была назначена персональная пенсия. Последние годы жизни она провела в Общежитии ученых (Ленинград, ул. Халтурина, д. 27 (ныне ул. Миллионная). Умерла во время блокады Ленинграда 13 января 1942 г. (Кустов. Анна Ивановна Менделеева… C. 166–167).

Но по-настоящему радостная весть пришла примерно месяц спустя, 16 марта 1910 г. (правда, в университете о ней узнали позднее).

Закрытие денежного вопроса

Из письма министра финансов, статс-секретаря В. Н. Коковцова (№ 2331 от 16 марта 1910 г.) министру народного просвещения:

«Государь император по всеподданнейшему докладу моему в 12 день сего марта ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволил отпустить из средств государственного казначейства 15 000 руб. на приобретение библиотеки и кабинета покойного профессора Менделеева для устройства музея его имени в здании ИМПЕРАТОРСКОГО С.-Петербургского университета.

Сообщая о таковом ВЫСОЧАЙШЕМ повелении имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что вместе с сим предписано Главному казначейству открыть к смете Министерства народного просвещения 1910 г. особым последним § кредит в 15 000 руб. для отпуска этих денег по требованию Департамента народного просвещения на вышеуказанную надобность.

Министр финансов

Статс-секретарь [подпись]»71

22 марта 1910 г. Шварц известил университет о предоставлении средств для организации музея Менделеева72.

Теперь можно было приступать делу. 30 марта 1910 г. Тищенко пишет вдове Менделеева:

«Многоуважаемая Анна Ивановна!

Вопрос о передаче библиотеки и кабинета Дмитрия Ивановича университету решен в благоприятном смысле. Передача должна состояться в недалеком будущем, а так как в настоящее время составляется смета на ремонтные работы, то желательно наметить помещение, необходимое под Менделеевский музей, чтобы летом произвести необходимые работы. Так как Вам хорошо известны размеры бывшего кабинета Дмитрия Ивановича, то не будете ли Вы столь любезны на месте указать нам и размеры необходимого помещения, и желательные переделки его. В пятницу 2 апреля в 3 часа дня мы с ректором (Д. Д. Гриммом. – И. Д., Е. Т.-Б.) и проректором из канцелярии университета пойдем на главный подъезд отводить помещение под музей. Весьма были бы Вам благодарны, если бы Вы приехали к 3 час. в канцелярию университета и помогли нам своими советами.

С истинным уважением,

В. Тищенко

30/III 191073

Из «Отчета по сбору пожертвований на Институт имени Менделеева»:

«В марте 1910 г. ходатайство это было удовлетворено, и кабинет Д. И. вместе с имевшейся в нем библиотекой поступил в собственность университета. Для устройства музея советом университета отведена часть того помещения, где находилась прежде квартира Дм. Ив., со входом с главного подъезда»74.

Некоторые финансовые подробности покупки менделеевского мемориала содержатся в ряде сохранившихся документах, в частности в письме попечителя министру народного просвещения:

«Вследствие предложения от 22 марта сего года имею честь сообщить Департаменту народного просвещения, что по вопросу о передаче библиотеки и кабинета покойного профессора Д. И. Менделеева, принадлежащих отделению химии Русского физико-химического общества, в собственность ИМПЕРАТОРСКОМУ С.-Петербургскому университету из донесения г. ректора С.-Петербургского университета от 3 апреля сего года за № 1665, выяснилось следующее.

Отделение вышеупомянутого общества согласно передать С.-Петербургскому университету библиотеку и кабинет Д. И. Менделеева при условии возмещения понесенных им следующих расходов:

1) Стоимости уплаты наследникам профессора Менделеева за приобретенное имущество в размере ценности 4½ % облигаций С.-Петербургского городского кредитного общества на сумму 13 100 руб. номинальными по курсу 5 апреля 1910 г. /90 ½ р./ – 11 822 р. 75 коп.

2) Стоимости мартовских сего года купонов………………………280 р. 01 к.

3) Доплаты наличными деньгами при покупке библиотеки……..28 р. 16 к.

4) Стоимости расходов по совершению купчей крепости, а также гербовых расх. … 96 р. 75 к.

____________________

Всего – 12 227 р. 67 к.

По рассмотрении заявления отделения Русского физико-химического общества правление С.-Петербургского университета признало возможным принять имущество на предложенных условиях с возмещением вышеуказанных расходов из ассигнования в 15 000 руб., на каковое последовало ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволение.

Ввиду изложенного имею честь просить Департамент народного просвещения об отпуске вышеуказанных 12 227 р. 67 коп.

Сведения о расходах, потребных на приспособление музея, будут представлены дополнительно.

Попечитель [подпись: граф А. Мусин-Пушкин]»75

На документе имеется помета делопроизводителя о том, что письмо попечителя доложено министру 14 апреля и согласно распоряжению последнего «остаток (15000 – 12227,67 = 2772,33 руб. – И. Д., Е. Т.-Б.) может быть употреблен на перенесение и устройство библиотеки», что и было сделано76.

Таким образом, как позднее в письме министру народного просвещения от 16 сентября 1910 г. разъяснял Мусин-Пушкин, университету был

«открыт кредит на 15 000 рублей на устройство музея имени покойного профессора Д. И. Менделеева с тем, чтобы из них 12 227 руб. 67 коп. были употреблены на возмещение отделению химии Русского физико-химического общества понесенных им расходов по приобретению библиотеки и кабинета профессора Менделеева, а остальная сумма – на устройство музея».

Однако, продолжает попечитель,

«ныне выяснилось (выяснилось, впрочем, еще в начале мая 1910 г.77, если не раньше, но граф, как мы уже убедились, свои обязанности исполнял неспешно. – И. Д., Е. Т.-Б.), что вследствие значительного повышения курса 4½ % облигаций Городского кредитного общества покупка их на номинальную сумму в 13 000 руб. обошлась значительно дороже первоначального предположения и, таким образом, расход достиг 12 677 руб. 91 коп. вместо предполагавшихся 12 227 руб. 67 коп»78.

78. Там же. Л. 32.

Но, как бы то ни было, первый этап на пути к созданию музея Дмитрия Ивановича в его бывшей университетской квартире был пройден.

Согласно справке, данной совету отделения химии РФХО казначеем отделения Н. Н. Соковниным, данное отделение «отдало Менделеевым за библиотеку на 13 100 руб. ном. 4½ % облигаций СПб гор[одского] кр[едитного] о[бщества]»79. Иными словами, каждый из четырех наследников (Иван, Мария, Василий и Любовь) получил (если они не делились с Анной Ивановной) 3000 руб., годовой оклад заслуженного профессора. Неплохие по тем временам деньги. Как их потратили Иван да Марья неизвестно, Люба купила «стулья красного дерева и книжный шкаф, понравившийся тем, что к его резной дверце словно прицепился трогательный обнаженный амурчик»80, а Вася, уже давно порвавший с семьей81, обзавелся «курковым револьвером системы Кольт», на что разрешения не имел, а потому в феврале 1912 г. был подвергнут административному взысканию. Но, возможно, оружие он приобрел не на полученные за продажу отцовской библиотеки и кабинета деньги, поскольку в полиции Василий заявил, что револьвер принадлежал его горячо любимому папаше. В итоге в марте 1912 г. револьвер был официально передан «в музей имени Д. И. Менделеева»82. Однако в настоящее время его там, по счастью, нет.

80. Линникова А. А. «Там – в улице стоит какой-то дом» // Вестник Академии русского балета имени А. Я. Вагановой. 2002. № 11. С. 212.

81. По словам О. Э. Озаровской, «по смерти отца… Васю опутали, разорили, и он ушел из семьи, где-то женился на неграмотной и скончался от сыпняка. Единственный ребенок его умер» (Озаровская О. Э. Д. И. Менделеев по воспоминаниям О. Э. Озаровской. М.: Федерация, 1929. С. 153). Однако к ее воспоминаниям следует относиться осторожно.

82. ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 20. Д. 12911. Л. 1.

56 ящиков и один тюк

22 февраля 1911 г. специальная комиссия осмотрела принятые ранее на хранение университетом менделеевские книги и вещи «в количестве 56 ящиков и одного тюка», составив соответствующий акт83.

Следует отметить, что формирование фондов музея фактически началось еще при жизни ученого. Библиотека, коллекция писем, собранных в большие альбомы, огромное собрание репродукций с картин и подлинные произведения искусства, ряд личных вещей – все это тщательно систематизировалось им самим, особенно в последние годы жизни. Менделеев писал в автобиографических заметках осенью 1906 г.:

«Стал приводить книги и бумаги в порядок. Это очень меня занимает – перед смертью, хотя чувствую себя бодро Осенью кончил химию. Начал 4-е издание «К познанию России» и поехал в Канны Денежные дела привел в порядок, как к смерти»84.

Один из ближайших сотрудников Менделеева Федор Иванович Блюмбах изготовил серию фотографий кабинета ученого, который в конце жизни Менделеева помещался на верхнем этаже здания для служащих в Главной палате мер и весов в Петербурге (ныне Московский проспект, д. 19). Фотографии Блюмбаха, несомненно, сделанные с целью увековечить обстановку, в которой работал ученый, позволили с большой точностью установить не только расположение отдельных деталей кабинета, но и размещение на книжных полках некоторых крупных изданий (комплекты журналов, энциклопедий, справочников), а также точно определить места, на которых помещались картины, репродукции и портреты на стенах кабинета. Все это создало благоприятные условия для организации музея сразу же после смерти Менделеева, хотя и не в «палатских», а в университетских стенах.

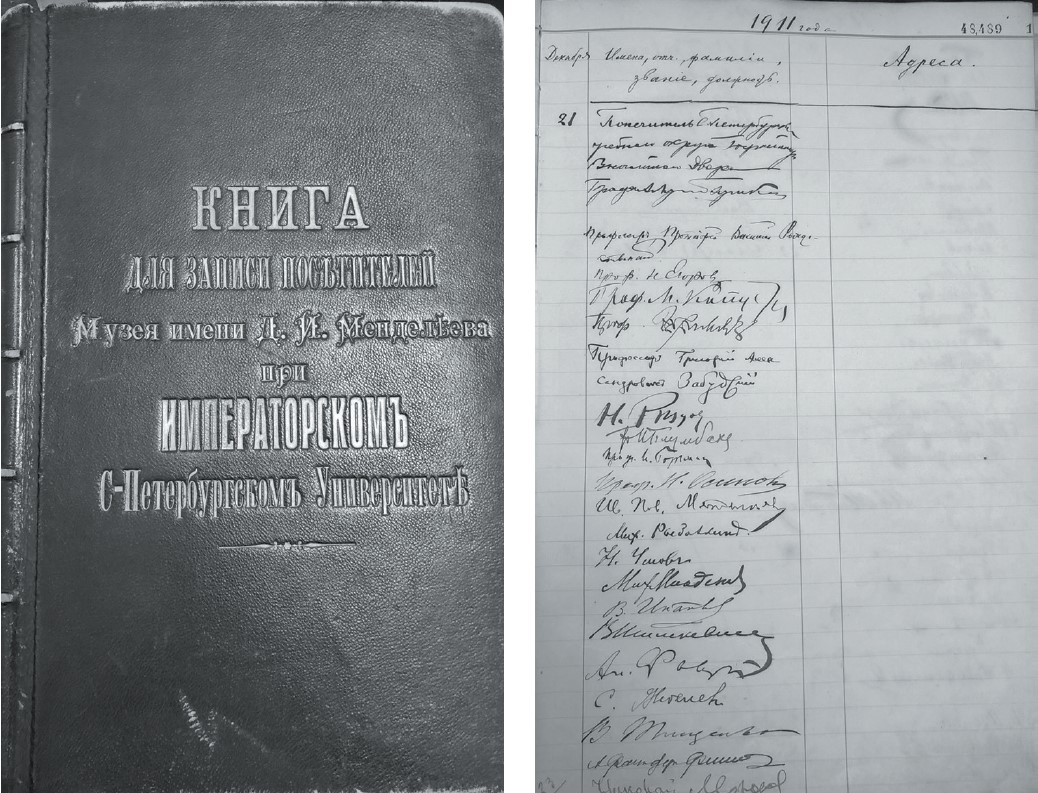

Рис. 13. Книга записей посетителей Музея Д. И. Менделеева, начатая в декабре 1911 г. На первой странице автографы участников Второго Менделеевского съезда, присутствовавших на открытии музея

Открытие музея, созданного в первую очередь усилиями многих отечественных ученых (Фаворского, Тищенко, Чугаева, Боргмана и др.) состоялось 21 декабря 1911 г. в трех комнатах первого этажа главного здания университета (здания петровских «Двенадцати коллегий») в первый день Второго Менделеевского съезда. Была также заведена специальная книга, в которой могли расписываться посетители. На ее первой странице стоят подписи участников съезда, присутствовавших на открытии музея (рис. 13).

Из воспоминаний Менделеевой:

«Решено было его (музей Менделеева. – И. Д., Е. Т.-Б.) устроить в университете, в нашей бывшей квартире. Отведено было для этого три комнаты. Первая без определенного назначения, там можно было читать, посетители расписывались в книге. Вторая комната – собственно кабинет – точно в таком виде, в каком он был при Дмитрии Ивановиче, и в третьей комнате были помещены венки, которые были возложены на гроб. Все стены от пола до потолка были тесно увешены ими. Интересны были не столько самые венки, сколько надписи. Между роскошнейшими венками и красивыми выразительными надписями, находился один, который всегда меня трогал. Он был очень маленький из незабудок с надписью: «Начальнику отцу».

Кабинет устраивали, т. е. ставили все, как было при жизни Дмитрия Ивановича, вместе со мной Михайло Тропников, слуга Дмитрия Ивановича, и Екатерина Никифоровна Комиссарова, жившая у нас 27 лет и присутствовавшая при кончине Дмитрия Ивановича»85.

Из «Отчета по сбору пожертвований на Институт имени Менделеева»:

«Сегодня (т. е. 21 декабря 1911 г. – И. Д., Е. Т.-Б.) этот музей освящен и открыт для осмотра. Вещи распределены по возможности так, как они стояли в кабинете Д. И. (в Палате мер и весов. – И. Д., Е. Т.-Б.) в последние годы его жизни. Комиссия по устройству музея считает своим долгом выразить искреннюю благодарность Анне Ивановне и Марье Дм. Менделеевым, Федору Ив. Блюмбаху и библиотекарю университета М. И. Кудряшеву, благодаря деятельной помощи которых удалось почти в точности воспроизвести в музее кабинет Д. И. Менделеева.

Кабинет Д. И. Менделеева будет открыт для осмотра гг. членами съезда сегодня 21-го дек. – с 5–7 час. веч., 22-го, 23-го, 24-го, 26-го, 27-го, 28-го – с 3–5 час., 25-го декабря – с 2 до 4 час.

В виду тесноты помещения посетители будут допускаться группами не более 15 человек.

Посетителей просят записываться в имеющуюся в музее книгу»86.

Пресса того времени живо откликнулась на это событие. Анна Ивановна была счастлива и уже через месяц-другой отправилась в Париж знакомиться с новыми течениями в живописи87. Граф А. А. Мусин-Пушкин был пожалован в гофмейстеры.