- Код статьи

- S013216250015547-4-1

- DOI

- 10.31857/S013216250015547-4

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 107-119

- Аннотация

Рассмотрены особенности и этапы трансформации религиозности в Республике Беларусь. Выделено четыре этапа ее эволюции, раскрыты основные тенденции и их специфика. Первый этап «религиозный бум» (конец 1880-х – первая половина 1990-х гг.) связан с окончанием процесса форсированной секуляризации, резким увеличением числа последователей религий, восстановлением религиозных традиций и появлением новых религиозных движений. Второй этап (вторая половина 1990-х гг.) характеризуется продолжением роста числа зарегистрированных религиозных организаций, появлением широкого спектра протестантских общин и новых для Беларуси религиозных движений. Третий этап (первое десятилетие XXI в.) связан с прекращением роста численности регистрируемых религиозных общин, вступлением в силу новой редакции Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях». Четвертый этап (второе десятилетие XXI в.) характеризуется постепенным снижением числа зарегистрированных религиозных организаций, замедлением роста религиозности населения и ее переходом в стадию качественных трансформаций. В настоящее время белорусская религиозная среда характеризуется демографическим разнообразием, социальной стабильностью, высокими показателями образованности и квалифицированной занятости. Религия становится ценностно-мотивирующим фактором, способствующим формированию смысложизненной позиции, ориентирующим на соблюдение нравственных норм и ценностей, обеспечивая укрепление и сохранение традиций.

- Ключевые слова

- Республика Беларусь, трансформация религиозности, этапы, содержание и особенности развития, новые формы религиозности, Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях»

- Дата публикации

- 28.03.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 385

Постановка цели исследования. За период суверенного развития религиозный ландшафт Республики Беларусь претерпел существенные изменения. Кардинально изменились политические, экономические, социально-культурные условия, влияющие на религиозную ситуацию. Сформировалась новая структура государственно-конфессиональных отношений, нормативно-правового регулирования в делах религий, установились основные принципы взаимодействия светских и религиозных институтов в сфере образования, здравоохранения, культуры, информации, науки и др. Республика Беларусь оформилась как светское, но при этом поликонфессиональное государство, ориентированное на закрепление принципа равенства всех религий перед законом и одновременно признающее значимость религиозной сферы в духовной жизни белорусского общества.

За последние три десятилетия существенно модифицировались внутренние характеристики религиозного поля, стабилизировался конфессиональный состав и количество населения, причисляющего себя к категории верующих, изменились социально-демографические и пространственно-географические характеристики религиозного населения, показатели вовлеченности в религию и ее организационная основа.

Цель статьи – показать особенности и этапы трансформации религиозности в Республике Беларусь, раскрыть их содержание, выявить новые тенденции и направления развития данного процесса с учетом специфики перемен в социуме.

Методология исследования. Основной моделью социологического изучения религиозности во второй половине XX в. стал подход, интерпретирующий ее как совокупность измерений, аспекты которых проявляются в различных религиозных традициях и сопоставимы между собой. Это обусловило распространение вариативных моделей ее изучения в рамках многомерного подхода. Их стандартизация осуществлялась в 1980-е гг. в рамках масштабных европейских и международных программ изучения ценностей – European Values Study (EVS), World Values Survey (WVS), European Social Survey (ESS), International Social Survey Program. Особенностью этих моделей стала возможность сравнения характеристик религиозности в ряде европейских государств, в том числе на постсоветском пространстве.

Социологические исследования религиозности на постсоветском пространстве, прежде всего российские и белорусские, проводились с начала 1990-х гг. и основывались преимущественно на моделях западных опросов по изучению ценностей, где базовыми характеристиками религиозности населения выступали конфессиональная принадлежность, исследуемая путем самоидентификации респондента с конкретной конфессией, и принадлежность к определенному религиозно-мировоззренческому типу. В белорусской социологии религии в первую очередь сложился подход, определяющий религиозность как меру воздействия религии на сознание и поведение индивидов и групп [Новикова, 1999; 2001; Беларусь после.., 2006]. В совокупности эти исследования дали количественную картину уровня и динамики религиозности в Беларуси в период с 1990 по 2007 гг. и стали значимым фактором оценки религиозной ситуации в стране.

Таким образом, в связи со спецификой динамики религиозности в 1990-х–2000-х гг. ее изучение в Беларуси связано преимущественно с двумя показателями: мировоззренческой позицией и конфессиональной принадлежностью.

Эмпирической базой статьи служат результаты научно-исследовательских проектов, направленных на изучение социальных показателей, включая вопросы отношения к религии и религиозности. Проект «Исследование европейских ценностей» (EVS), начавшийся в 1981 г., представляет собой масштабную кросснациональную программу по изучению идей, убеждений, предпочтений, взглядов населения европейских государств по поводу жизни, семьи, работы, религии, политики и общества (исследование 1). В первой волне проекта (1981–1984) приняли участие 16 стран, во второй (1990–1993) – 29 стран. Республика Беларусь вошла в состав стран-участниц исследования, начиная с третьей волны (1999–2001), в которой приняло участие 33 страны. Организационное сопровождение исследования осуществлялось ЦСПИ БГУ (руководитель – Д.Г. Ротман). В Беларуси исследование проводилось в 2000 г., опрошено 1000 респондентов. Четвертая волна (2008–2010) охватила 47 стран. В Беларуси она пришлась на 2008 г., было опрошено 1500 респондентов. Пятая волна проекта «Исследование европейских ценностей» началась в сентябре 2017 г. В Республике Беларусь в 2018 г. опрошено 1548 респондентов [Шкурова, 2019: 123–124].

В рамках реализации государственных программ научных исследований Институтом социологии НАН Беларуси проводятся систематические мониторинговые замеры целого ряда социальных проблем, проводившиеся в 2007–2021 гг., в круг которых в том числе включались замеры религиозности населения (исследование 2). В качестве генеральной совокупности рассматривалось население страны старше 18 лет. Исследования проводились методом опроса «лицом к лицу» по репрезентативной случайной республиканской территориальной выборке с проверкой квот на последнем этапе (общий объем в разные годы 1500–2100 человек). Замеры осуществлялись во всех регионах Беларуси с соблюдением пропорционального представительства по основным социально-демографическим характеристикам генеральной совокупности (полу, возрасту, образованию). При размере выборочной совокупности в 2100 респондентов она является репрезентативной (ошибка выборки – 2,1 % при уровне значимости α=0,05) по семи регионам республики (шесть областей и г. Минск) и зонам проживания (областные центры (население свыше 250 тыс.), крупные города (от 100 до 250 тыс.), большие города (от 50 до 100 тыс.), города с населением от 10 до 50 тыс. и малые города с населением менее 10 тыс., поселки городского типа и сельские населенные пункты).

Количественные исследования дают представления об общих характеристиках религиозного ландшафта в целом, определяя общие тенденции развития конфессиональной ситуации. Кроме того, изучение особенностей религиозного населения Беларуси осуществлялось в рамках конструирования типологии религиозности для выявления специфики включенности в компоненты религиозной системы (Исследование 3). В результате исследования опрошено 2723 респондента во всех областях Республики Беларусь соответственно численности зарегистрированных религиозных организаций в каждой из областей. Из них 2013 респондентов, относящих себя к традиционным доминирующим конфессиям (ошибка выборки = 0,02, доверительная вероятность = 95 %), и 710 представителей других конфессий (ошибка выборки = 0,04, доверительная вероятность = 95 %). Опрошенные являются последователями 20 конфессий, в том, в том числе 18 зарегистрированных и двух незарегистрированных [Шкурова, 2019а: 69–76].

Трансформация религиозной сферы. Религиозность интерпретируется как многомерный феномен, включающий мировоззренческие и институциональные элементы, который присутствует в поликонфессиональном обществе. Религиозность мы рассматриваем как вовлеченность (индивида, группы, общества) в религию, оформленную (в той или иной степени выраженности) в религиозную систему и существующую в виде религиозной традиции или религиозного движения. При этом в социологическом плане религия понимается как сложное явление, определяемое сущностными характеристиками функционирующих в единстве аспектов или измерений: религиозных представлений, религиозной деятельности и религиозных институтов.

Трансформация религиозной сферы с момента получения республикой независимости актуализировала перед правовой системой государства вопрос о регулировании свободы совести и вероисповеданий. В настоящее время основу правового регулирования в данной сфере составляют Конституция Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об образовании, Закон Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 2054-XII «О свободе совести и религиозных организациях». Особенностью национального законодательства в делах религий является выстраивание государственно-конфессиональных отношений с учетом влияния религиозных организаций на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа.

Для религиозного поля Беларуси характерно разнообразие конфессиональных субъектов с различными формами и сроками исторического присутствия. К сегодняшнему моменту Беларусь сформировалась как поликонфессиональная страна: на ее территории действует 26 зарегистрированных конфессий, пять из которых (Православная, Католическая, Евангелическо-лютеранская церкви, иудаизм и ислам) законодательно определены как традиционные и культуроформирующие традиции белорусского народа.

Судить об особенностях религиозной ситуации в стране можно по двум параметрам. В объективном плане показателем состояния конфессиональной сферы являются сведения органов государственного управления о количестве зарегистрированных религиозных организаций. Восприятие религии в общественном сознании находит отражение в категории религиозность, характеристики которой определяются на основании результатов социологических исследований, проводимых для изучения особенностей ее распространения целом, а также последователей отдельных религиозных направлений и их взаимодействия.

Динамика численности зарегистрированных в республике религиозных общин с 1991 г. по настоящее время представлена в табл.1.

Таблица 1

Количество религиозных общин, имеющих государственную регистрацию Республики Беларусь, 1991–2021 гг.

| Конфессия | Количество религиозных общин по состоянию на 1 января | ||||||||||||||||

| 1991 | 1996 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |

|

603 | 938 | 1399 | 1431 | 1473 | 1509 | 1545 | 1567 | 1594 | 1615 | 1643 | 1659 | 1670 | 1687 | 1698 | 1709 | 1714 |

|

119 | 311 | 493 | 494 | 500 | 501 | 505 | 512 | 517 | 520 | 522 | 524 | 521 | 521 | 524 | 524 | 524 |

|

222 | 372 | 440 | 457 | 467 | 470 | 475 | 479 | 483 | 488 | 491 | 493 | 495 | 497 | 499 | 498 | 499 |

|

108 | 192 | 267 | 268 | 269 | 272 | 275 | 286 | 287 | 287 | 288 | 289 | 280 | 281 | 281 | 281 | 281 |

|

12 | 34 | 74 | 73 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |

|

21 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 62 | 64 | |

|

3 | 10 | 29 | 29 | 29 | 30 | 35 | 36 | 42 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 36 |

|

23 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |

|

11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |

|

5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | |

|

2 | 20 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

|

17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | |

|

11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | |

|

5 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | |

|

8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |

|

6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |

|

1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||

|

3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

|

6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

|

3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |

|

2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

|

1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||

|

1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||

|

1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||

|

1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

|

1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||

| Всего | 1092 | 2009 | 2953 | 3003 | 3062 | 3106 | 3162 | 3210 | 3251 | 3280 | 3314 | 3337 | 3337 | 3358 | 3375 | 3389 | 3395 |

Источник: По данным Аппарата уполномоченного по делам религий при Совете Министров Республики Беларусь. URL: >>>> (дата обращения: 01.01.2021).

Согласно сведениям Аппарата уполномоченного по делам религий при Совете Министров Республики Беларусь конфессиональная ситуация в Республике Беларусь за последние десять лет не претерпела заметных изменений. Традиционно в стране численно преобладают (по состоянию на 01.01.2021) общины Православной церкви, протестантских церквей евангелического толка, Римско-католической церкви. На порядок по количеству зарегистрированных субъектов им уступают общины Старообрядческой церкви, Греко-католической церкви, Евангелическо-лютеранской церкви, Свидетелей Иеговы, различных ветвей иудаизма, ислама. В целом большая часть религиозных организаций имеет довольно длительную историю пребывания на территории Беларуси.

Динамика религиозной сферы Беларуси обусловлена особенностями исторического развития, и в первую очередь спецификой формирования независимого государства. С обретением республикой суверенитета в трансформации ее религиозной сферы можно выделить четыре этапа. Первый этап формирования религиозного поля получил название «религиозного бума». Он охватывает период – конец 1880-х – первую половину 1990-х гг.) и связан с окончанием процесса форсированной секуляризации, резким увеличением числа последователей религий, восстановлением религиозных традиций (православия, католицизма, ислама, иудаизма и т.п.) и появлением новых религиозных движений. В 1992 г. официально зарегистрировано 1092 религиозные общины по сравнению с 765 в 1988 г. (прирост составил 227). Существенно возросли показатели религиозной вовлеченности. По данным социологических исследований, проведенных ЦСПИ БГУ, в 1994 г. доля верующих составила 32,7 %, доля колеблющихся и носителей квазирелигиозного сознания – 43,7%, а доля атеистов (неверующих) – 14,3%, по сравнению с 1989 г., когда доля верующих составляла 22%, а доля неверующих и атеистов – 65% [Новикова, 1998: 94].

Провозглашение государственного суверенитета и изменения религиозного поля потребовали государственно-правового регулирования религиозной сферы, основой которого стало принятие Верховным Советом Республики Беларусь Закона Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. «О свободе совести и религиозных организациях». В нем закреплены базовые принципы правового регулирования в делах религий: гарантировано право граждан на определение и выражение своего отношения к религии и исполнение соответствующих обрядов, закреплено равенство религий перед законом и между собой. Закон утвердил за религиозными организациями статус юридических лиц, обеспечивающий возможность осуществлять религиозное образование, иметь собственность, заниматься благотворительностью, и при этом содержал весьма либеральные требования относительно формирования их правового статуса: регистрации в государственных органах уставов и других документов, которые определяют вероучительную деятельность и внутреннюю структуру организации, не требовалось.

Второй этап охватывает вторую половину 1990-х гг. Он характеризуется продолжением роста числа зарегистрированных религиозных общин. По состоянию на 1996 г. их численность составила 2009 (прирост по сравнению с 1992 г. – 917). Существенно дифференцируется видовой состав религий: появляется целый спектр протестантских общин и направлений (реформаторская, лютеранская, иоганская, новоапостольская церкви, христиане веры апостольской, Церковь Христова, мессианские общины), а также новых для Беларуси религиозных движений (мормоны, бахаи, кришнаиты, оомото (до 2005 г.)). Возрастает доля верующих в структуре населения, однако этот рост происходит за счет уменьшения доли носителей других типов религиозного мировоззрения (квазирелигиозного и колеблющегося). Эти процессы сказываются на отдельных аспектах правового регулирования в делах религий. С внесением в 1996 г. изменений в Конституцию Республики Беларусь принцип равенства религий перед законом был дополнен принципом учета влияния конкретной религии на формирование белорусской истории и культуры, и конкретно на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа. В 1995 г. в Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» внесены изменения, запрещающие деятельность религиозных организаций, их органов и представителей, направленную против суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия или связанную с нарушением прав и свобод граждан. В связи с этим органами государственного управления приняты решения о проведении экспертиз уставов и деятельности религиозных групп, которые действуют в Беларуси в статусе общественных, культурно-просветительских, благотворительных и иных организаций и объединений, а также о контроле деятельности зарубежных миссионеров в стране.

Третий этап охватывает первое десятилетие XXI века. В 2000-е гг. начинается процесс снижения численности регистрируемых религиозных общин (рис. 1). Положительные тенденции в динамике конфессиональной структуры и вовлеченности населения в религию сохраняются, однако они гораздо менее интенсивны. С 2005 по 2010 гг. ежегодный прирост количества зарегистрированных религиозных общин составляет не более 50–70 [Шкурова, 2019а: 194].

Рис. 1. Прирост количества зарегистрированных религиозных общин, 1996–2011 Источник: Информация о конфессиональной ситуации в Республике Беларусь // Минск: Уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь, 2021. URL: >>>> (дата обращения: 01.01.2021).

В этот период стабилизируется численность населения, относящего себя к определенным конфессиям, а также принадлежащего к различным религиозно-мировоззренческим типам. Особенности распространенного в данный период религиозного мировоззрения в русскоязычных научных публикациях получили название «секулярная религия» («секулярный верующий», «квазирелигия», «светская духовность», реже – «гражданская религия») [Безнюк, 2006; Богатова, 2011; Говорун, 2015; Задорожнюк, 2007] и выражаются в том, что при осознании значимости определенной религиозной традиции, при декларации принадлежности к определенному религиозно-мировоззренческому типу происходит размывание включения в конфессиональную практику и организационную структуру религии.

Значительно изменилась сфера правового регулирования. В 2002 г. принята и вступила в силу новая редакция Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях». Неизменными остались гарантии свободы совести и равенства религий перед законом. В законе получила конкретизацию конституционная норма об учете культурно-исторической роли конкретных конфессий, которые существуют в Беларуси: в преамбуле признана «определяющая роль Православной церкви в историческом становлении и развитии духовных, культурных, государственных традиций белорусского народа; духовная и историческая роль Католической церкви на территории страны; неотделимость от общей истории народа Беларуси Евангелическо-лютеранской церкви, иудаизма и ислама». Изменения коснулись и других аспектов: расширены полномочия органа государственного управления по делам религий (статья 11), детализированы условия и процедура государственной регистрации религиозных организаций – общин и объединений (статьи 14–22), уточнены условия ликвидации религиозных организаций (статья 23), введена в практику процедура государственной религиоведческой экспертизы (статьи 22 и 26), конкретизированы условия проведения религиозных богослужений, религиозных обрядов и церемоний.

И наконец, четвертый этап, охватывает второе десятилетие XXI века. К 2010-м гг. рост как числа зарегистрированных религиозных организаций, так и количества религиозного населения замедляется. По данным международных проектов исследования ценностей (Исследование 1) можно судить, что если в конце 1990-х гг. более двух третей уверенно считали себя религиозными и около трети – не очень религиозными, то к началу 2020-х гг. эта пропорция изменилась: треть респондентов отнесли себя к религиозному типу, две трети к не очень религиозному (табл. 2).

Таблица 2 Распределение религиозности населения и последователей традиционных конфессий по возрасту (%)

| Независимо от того, посещаете вы церковь или нет, можете ли вы сказать, что вы … | WVS | EVS | ||||||||||

| 1995–1998 | 2000 | 2008 | 2018 | |||||||||

| религиозный человек | 69,7 | 95,9 | 27,5 | 90,6 | 32,4 | 92,4 | 37,7 | 91,6 | ||||

| не очень религиозный человек | 26,2 | 63,1 | 60 | 53,9 | ||||||||

| убежденный атеист | 4,1 | 9,3 | 7,6 | 8,4 | ||||||||

| Всего | 100 | 99,9 | 100 | 100 | ||||||||

Источник: [Inglehart, 2014; Шкурова, 2019]

Исследования религиозности в Беларуси связаны преимущественно с оценкой таких ее параметров как принадлежность к религиозно-мировоззренческому типу и конфессиональная идентификация. Наиболее систематизированные сведения о динамике религиозности населения можно представить на основе данных Института социологии НАН Беларуси (Исследование 2). Уровень религиозности на протяжении последнего десятилетия сохраняет относительно устойчивую структуру, движение происходит преимущественно на уровне религиозно-мировоззренческих типов, в последние годы несколько увеличивается количество нерелигиозных и затруднившихся определить свое отношение к религии (рис. 2)

Рис. 2. Динамика религиозно-мировоззренческих типов, 2007–2020 (в % от количества опрошенных)

Стабильностью характеризуются и показатели конфессиональной идентификации населения: приверженность православию приближается к 80%, около 10% составляют католики. В числе других конфессий, с которыми связывают себя респонденты чаще указываются протестантизм, ислам, иудаизм, униатство, старообрядчество, христианство в целом (рис. 3).

Рис. 3. Динамика конфессиональной идентификации населения Беларуси, 2007-2021(в % от количества опрошенных)

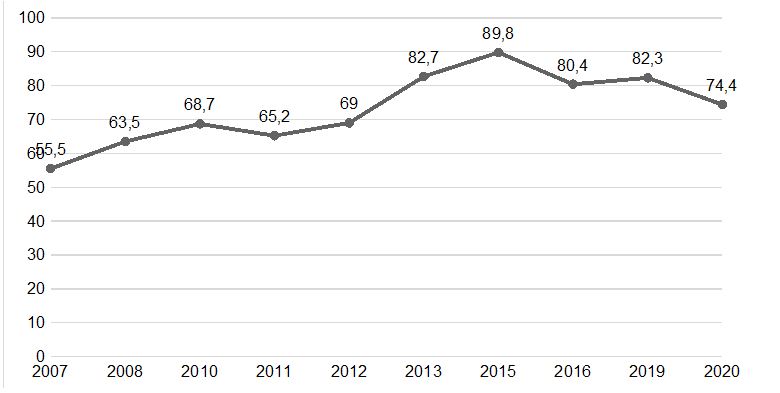

Кроме того, одним из показателей религиозной вовлеченности является участие в религиозных практиках, службах, посещение культовых учреждений. В разные периоды особенности измерения показателей религиозной деятельности варьировались от оценки участия в богослужениях до характеристик посещения религиозных учреждений с различной, в том числе нерегулярной, периодичностью. С 2007 г. по 2015 г. наблюдается поступательный рост количества вовлеченного в религиозную активность населения и его постепенное снижение к 2020 г. (рис. 4).

Рис. 4. Динамика частоты участия населения Беларуси в религиозных практиках, 2007–2021(в % от количества опрошенных)

Описанные тренды актуализируют вопрос о разработке модели исследования, обеспечивающей возможность отслеживания качественных изменений вовлеченности в религию с учетом особенностей поликонфессионального общества, и поиске механизмов изучения специфики религиозного населения. Судить о его специфике возможно на основании данных исследования типологических особенностей религиозности в Беларуси, в рамках которого в том числе выявлены некоторые особенности социально-демографического профиля религиозного населения (Исследование 3) [Шкурова, 2019а].

В целом показатели концентрации религиозного населения соответствовали демографическим данным о плотности населения и его распределении по областям и в столице. Зарегистрированные религиозные организации концентрируются преимущественно в областных центрах и столице. Распределение представителей различных конфессий по областям гораздо менее равномерно по сравнению общей численностью религиозного населения.

В структуре религиозного населения Беларуси преобладают женщины – 70,8%, тогда как мужчин – 29,2%. Таким образом, преобладание женщин в религиозной среде пока остается устойчивой характеристикой. Эта тенденция сохраняется в среде последователей православия и католицизма (среди опрошенных численность женщин несколько выше по сравнению с основной массой населения), а среди последователей ислама число опрошенных мужчин и женщин почти равное (табл. 3).

Таблица 3 Распределение религиозности населения и последователей традиционных конфессий по возрасту (%)

| Возраст | Религиозное население | Последователи православия | Последователи католицизма | Последователи ислама |

| До 20 | 9,0 | 6,9 | 14,0 | 6,5 |

| 20–29 | 18,1 | 17,3 | 18,5 | 21,3 |

| 30–39 | 14,8 | 15,6 | 12,6 | 10,2 |

| 40–49 | 16,4 | 17,8 | 14,2 | 13,0 |

| 50–59 | 15,7 | 17,3 | 15,0 | 12,0 |

| 60–69 | 15,8 | 16,5 | 15,3 | 23,1 |

| 70 и старше | 10,2 | 8,5 | 10,4 | 13,9 |

| Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

В сравнении с половозрастной пирамидой всего населения Беларуси, религиозное население старше, чем все население в целом: возрастные диапазоны от 40 лет и выше в религиозной среде представлены бо́льшими долями. Последователи православия и ислама в общей численности старше, последователи католицизма – моложе.

Можно судить о стабилизирующем влиянии религиозного фактора на семейные отношения и соответственно значимости семьи для религиозного населения: процент разводов довольно низок как для религиозного населения в целом (9,4%), так и для последователей конфессий (среди мусульман – минимален). Для сравнения, в январе – марте 2020 г. на 9550 зарегистрированных браков пришлось 9000 разводов. Рождаемость и многодетность поощряется большинством религий, в том числе присутствующих на территории Беларуси. И хотя наличие детей в семьях белорусов, следующих или сочувствующих разным религиям, не отличается по пропорциям от ситуации в республике в целом: преимущественно в семьях двое детей, несколько реже – один ребенок, численность респондентов, у которых нет детей, сопоставима с данными об их количестве в возрасте до 30 лет [Некоторые особенности…, 2016: 87].

Среди религиозного населения фиксируется высокий уровень образования: более 75% всех категорий респондентов имеют уровень образования выше общего среднего, за исключением последователей ислама (64,5%), среди которых у трети опрошенных – общее среднее образование, что связано, вероятнее всего, с культурно-традиционными особенностями конфессии, в частности уровнем образования женского контингента. Довольно высокий уровень образования позволяет судить и об осмысленности религиозного самоопределения [Шкурова, 2019а: 84].

Показатели занятости религиозного населения отражают высокий уровень его квалификации. Характеристики занятости последователей православия и католицизма и религиозного населения в целом преимущественно совпадают. Структура нетрудоустроенных респондентов обусловлена их социальным статусом: в основном это пенсионеры, лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, занятые домашним хозяйством. Численность безработных не превышает 1,2% [Шкурова, 2019а: 84].

Особенности структуры занятости религиозного населения сказываются и на оценке уровня материального благосостояния: более половины всех категорий религиозного населения (две трети последователей ислама) оценивают свой уровень жизни «скорее средне», около 20% указывают, что живут «не бедно, но ниже среднего», и также около 20% (меньше для последователей ислама) – «выше среднего».

Демографические характеристики отражают распределение религиозного населения страны по всем ее регионам, всем возрастным группам, с преобладанием лиц женского пола. Если в публикациях начала 2000-х гг. можно было встретить следующие описания «портрета верующего»: «…Православные и католики – это преимущественно женщины, лица среднего и старшего возрастов (старше 45 лет); обе группы плохо обеспечены материально, однако католики в качестве источника дополнительных доходов чаще работают по найму, а православные – получают помощь родственников» [Гурко, 2001], то в настоящее время для религиозного населения свойственны характерное для страны в целом семейное положение, высокий уровень образованности, квалифицированная занятость, умеренный уровень дохода. Такие показатели характерны и для последователей конфессиональных групп, хотя некоторые из них имеют свою специфику, связанную с особенностями культурно-исторического пребывания конфессии на территории Республики Беларусь и ее догматического содержания. Названные выше признаки определяют религиозное население как социально стабильную среду.

Дополнительными показателями, определяющими религиозность населения, выступают характеристики влияния религиозной вовлеченности на оценку представителей других конфессий, а также нерелигиозных феноменов, что проявляет себя в отношении к социально и нравственно недопустимым и неоднозначным явлениям. Следует отметить, что социальные и нравственные оценки религиозного населения Беларуси соответствуют программным позициям конфессий.

По данным исследования Института социологии НАН Беларуси в 2020 г. (Исследование 1) можно судить, что приверженность традиционным религиозным системам, имеющим длительное историческое присутствие в стране, обусловливает и характер межконфессионального восприятия. В связи с чем закономерно, что большее расположение население выражает традиционным конфессиям, в первую очередь православию (положительно к его приверженцам относятся 85,5%) и католицизму (71,6%). С большей осторожностью белорусы относятся к Свидетелям Иеговы (число отрицательных оценок 38%) и некоторым евангелическим церквям (Христиане веры евангельской – 33,5%, Евангельские христиане-баптисты – 33,1%, Адвентисты седьмого дня – 33,3%).

Большинство всех категорий респондентов отрицательно или крайне отрицательно относятся к социальным отклонениям, общественно порицаемым явлениям. Наибольшую неприязнь в оценках вызывает самоубийство, что в принципе соответствует как общим ценностным установкам, так и догматическим основам всех конфессий. Однозначно негативные оценки получили преступления – убийство из мести и употребление легких наркотиков. Отрицательно, но с больше долей колебаний в оценках респонденты высказываются в отношении лжи ради собственной выгоды и внебрачных связей.

Отношение респондентов к нравственно неоднозначным явлениям очевидно обусловлено общепринятым морально-этическим ценностям. Крайне отрицательно опрошенные относятся в первую очередь к нетрадиционным социальным явлениям – однополым бракам и легализации легких наркотиков. Негативное отношение представителями религиозного населения высказывается и к отклонениям от норм традиционной семьи (аборты, сожительство, разводы). Негативные оценки высказываются по отношению узаконенным убийствам (смертная казнь, эвтаназия), к вмешательству в репродуктивную функцию (суррогатное материнство), технологии клонирования.

Заключение. Исторический период, рассмотренный в статье с момента провозглашения суверенитета Республики Беларусь (1991) до настоящего времени позволил выделить четыре этапа трансформации религиозности и раскрыть их особенности. Основаниями для выделения данных этапов служит динамика зарегистрированных религиозных организаций и числа последователей религий, появлением новых религиозных движений. Анализ показывает, что за тридцать лет наблюдений ситуация прошла путь «качающегося маятника»: от состояния «религиозного бума» (конец 1880-х – первая половина 1990-х гг., первый этап) до постепенного снижения числа регистрируемых религиозных организаций и замедлением роста количества религиозного населения (второе десятилетие XXI в., четвертый этап). В Республике Беларусь сформировалась новая структура государственно-конфессиональных отношений, система нормативно-правового регулирования, установились основные принципы взаимодействия светских и религиозных институтов в сфере образования, здравоохранения, культуры, информации, науки и др. Определился довольно устойчивый умеренный уровень религиозности населения, с преимущественной приверженностью традиционным для Беларуси православию и католицизму.

Библиография

- 1. Безнюк Д. К. Состояние и специфика современной религиозной ситуации в Республике Беларусь // Социологические исследования. 2006. № 2. С. 128–135.

- 2. Беларусь после «религиозного бума»: что изменилось? / И. И. Пирожник [и др.] // Социология. 2006. № 4. С. 46–55.

- 3. Богатова О.А. Религиозность и мультикультурализм в контексте социальной саморепрезентации региона (на примере Республики Мордовия) // Религиозная Жизнь: Портал о религии и религиоведении. 2016. URL: https://religious.life/2016/12/bogatova-religioznost-i-multikulturalizm-v-kontekste-sotsialnoj-samoreprezentatsii-regiona-na-primere-respubliki-mordoviya/ (дата обращения: 30.07.2018).

- 4. Говорун К. Православная гражданская религия // Русский гражданский журнал. 2015. URL: http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Pravoslavnaya-grazhdanskaya-religiya/ (дата обращения: 30.07.2018).

- 5. Гурко А.В. Конфессиональная ситуация в Республике Беларусь: этнический и исторический аспекты. Минск: ИСПИ, 2001.

- 6. Задорожнюк И.Е. Судьбы идеи «гражданской религии» в России // Свободная мысль. 2007. № 12. С. 93–105.

- 7. Некоторые особенности религиозного населения Беларуси (по материалам исследования «Типология религиозности в современной Беларуси», 2012—2015 гг.) / С.Г. Карасева [и др.] // Философия и социальные науки. 2016. № 1. С. 82-91.

- 8. Новикова Л. Г. «Религиозный бум» в Беларуси: миф или реальность // Социология. 1999. № 2. С. 29–36.

- 9. Новикова Л. Г. Основные характеристики динамики религиозности населения // Социологические исследования. 1998. № 9. С. 93–98.

- 10. Новикова Л. Г. Религиозность в Беларуси на рубеже веков: тенденции и особенности проявления (социологический аспект). Минск: Издательство «БТН-информ», 2001.

- 11. Шкурова Е.В. Религия // Ценностный мир современного человека: проект «Исследование европейских ценностей», волна-2019 / Д. Г. Ротман [и др.]; под ред. Д. М. Булынко, Д. Г. Ротмана. Минск: БГУ, 2019. С. 114–143.

- 12. Шкурова Е.В. Трансформация религиозности в социокультурном пространстве постсоветского общества. Минск: БГУ, 2019.

- 13. Inglehart R., C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin & B. Puranen et al. (eds). 2014. World Values Survey: All Rounds – Country-Pooled Datafile Version [Electronic Resource]. Madrid: JD Systems Institute. Mode of Access: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWVL.jsp. (access 13.03.2019).