- Код статьи

- S013216250017626-1-1

- DOI

- 10.31857/S013216250017626-1

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 2

- Страницы

- 45-56

- Аннотация

Для изучения участия молодого поколения в публичной политике проведен анализ состава законодательных органов власти федерального и регионального уровней с целью выявления численности молодых парламентариев, их партийности, статуса в иерархии и сфер деятельности. Изучены биографии 7691 депутата законодательных собраний 85-ти регионов РФ, депутатов Государственной думы всех восьми созывов с 1993 по 2021 гг., а также действующих сенаторов. Выявлено, что представительство молодого поколения неуклонно снижалось и к началу 2020-х гг. достигло самого низкого значения (6,9%), при этом оппозиционные парламентские партии активнее работают с молодежью, чем партия власти. В то же время сегодня молодежь получила существенно более значимые позиции в федеральном парламенте, чем ранее, что говорит о подготовке смены поколений во власти. Об этом же свидетельствуют и данные о расширении сферы деятельности молодых парламентариев, которые работают почти во всех отраслевых комитетах. Анализ биографий депутатов в возрасте до 35 лет показал, что их карьера связана с деятельностью аппаратов партий, общественных палат, волонтерских организаций и молодежных парламентов.

- Ключевые слова

- парламент, молодежь, депутаты, молодежное представительство, политические партии, Государственная Дума, Совет Федерации, региональные легислатуры, инкорпорация

- Дата публикации

- 18.03.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 314

Проблема молодежного представительства в политике.

К. Манхейм установил связь между динамикой социальных изменений и ролью молодежи: общества, склонные поддерживать инициативы молодежи и страсть к переменам, развиваются, как правило, эволюционно, постоянно включая реформаторские механизмы в практики управления, а общества, сдерживающие активность молодых, приходят к революционной ломке окаменевших механизмов [Манхейм, 2010: 571]. Эта мысль чрезвычайно важна для анализа динамики российского социума, который в последние годы развивается в условиях доминирования консервативных подходов, все большего фокусирования на прошлых достижениях. Власть стареет физически и все более тяготеет к сохранению и консервированию, а не к развитию.

Молодые люди наполняли российские структуры власти только в периоды кризисов и революций [Крыштановская, Хуторянский, 2002]. Большую часть истории России правящая элита состояла из людей преклонного возраста. Так было и в период заката СССР, который подошел к 1991 г.: средний возраст членов Политбюро достигал 72 года. Средняя продолжительность пребывания в советской элите к 1990 г. превышала 20 лет [Крыштановская, 2005: 100]. Революционные изменения 1980–1990-х гг. существенно омолодили элиту. «При Горбачеве средний возраст регионального руководителя (а это самая возрастная группа в политической элите) равнялась 52 годам, при Ельцине – 49 годам» [там же: 269]. Когда в 2000 г. к власти пришел Владимир Путин, средний возраст элиты равнялся 51,3 году. Но год за годом его команда взрослела, и спустя 20 лет ее средний возраст достиг 56 лет. Чем старше становится правящая группа, тем очевиднее проявляется конфликт поколений.

Вопросы молодежного представительства в парламентах детально разработаны в исследованиях зарубежных ученых. Большинство из них [Lisi, Freire, 2012; Joshi, 2015; Krook, Nugent, 2018; Stockemer, Sundström, 2018] отмечает, что изучение участия молодежи в политике разных стран становится глобальной задачей. Такие международные организации, как ООН и Межпарламентский союз, с 2016 г. поддерживают исследователей, которые анализируют представительство молодых поколений в парламентах по всему миру, предлагают стратегии по их продвижению в публичную власть [Krook, Nugent, 2018]. Этот интерес обусловлен результатами социологических опросов (например, в Бельгии, Франции и Португалии), которые показали, что возраст кандидата на выборах сегодня играет более важную роль, чем пол и этническая принадлежность [Lisi, Freire, 2012].

Представительство молодежи в парламентах остается мало изученным, в отличие от представительства этнических и гендерных групп. Известно, что женщины-депутаты чаще поднимают вопросы, связанные с качеством жизни, озвучивают социальные проблемы, с которыми они сталкиваются. То же можно сказать и о представителях этнических меньшинств: они активно репрезентируют права этнических сообществ [Joshi, 2015].

В 2017 г. проведено масштабное исследование участия поколений в парламентах 107 стран, которое показало, что представительство молодежи в среднем в мире не превышает 10% [Stockemer, Sundström, 2018: 469]. Этот показатель деструктивно мал для цифровой эпохи. Исключение составляет Швеция, в парламенте которой представительство молодежи поднималось до 20% [Erikson, Josefsson, 2021]. Ведь группа от 18 до 35 лет во всех изученных странах в 3 раза больше, чем группа 60+, однако презентация пожилых в парламентах в 6 раз выше представительства молодежи. Стокемер и Сандстрём видят в этом несоответствии ключ к молодежной политической апатии, безучастности и незаинтересованности. Исследователи [Tremmel et al., 2015] приводят в пример Руанду и Уганду, где для увеличения представительства молодежи в парламенте были введены возрастные квоты, обеспечивающие определенную долю молодых людей в депутатском корпусе. Другая группа ученых [Hooghe et al., 2004] говорит об опыте Великобритании и Индии, где активно действуют молодежные политические партии, которые борются за право представлять мнение своего поколения.

Проблема молодежного представительства в парламентах остается на периферии внимания российских исследователей. Подчас оно ограничивается лишь изучением молодежных парламентов, которые были основаны в РФ в 2003 г.1 и стали паллиативом реального вовлечения молодого поколения во власть. За последнее десятилетие о развитии этого института в России написано немало работ [Зеленин, 2012; Гукова, 2014; Самохвалов, 2016; Миралиён, 2016; Отроков, Пупыкин, 2017; Сергеев и др., 2018]. Подавляющая их часть описывает молодежные парламенты как эффективное средство по привлечению молодых людей к решению различных социальных проблем. Ряд авторов полагает, что эти институты при органах законодательной власти становятся реальным аккумулятором идей и содействуют реализации молодежной политики на региональном и муниципальном уровнях [Гукова, 2014]. Но есть и альтернативная точка зрения, что молодежный парламентаризм в России малоэффективен и не позволяет вовлекать молодых людей в реальные процессы, заменяя их номинальным участием [Трынов, Казанцев, 2021: 5]. Т.Б. Рябова считает, что российская общественность не испытывает доверия к юным политикам, хотя и соглашается с такими преимуществами молодых людей, как гибкость мышления, быстрота, смелость, компетентность в новых технологиях, желание принести пользу и коммуникабельность [Рябова, 2021: 63].

Авторами далее анализируется, как меняется роль молодежи в парламенте в последние годы в условиях старения российской элиты. Внимание при этом фокусируется только на самой подвижной части молодежи – электократии (избираемой части элиты).

Методика исследования.

Комплексное социологическое исследование было проведено в августе-ноябре 2021 г. и состояло из двух частей:

1) анализ документов о составе органов представительной власти всех 85 субъектов федерации РФ (3924 человека), а также Совета Федерации (167 чел.), Государственной думы с I по VIII созывы, то есть в 1993–2021 гг. (3600 чел.); изучены биографии 7691 политиков;

2) анализ мнений молодежи по поводу их политической самоидентификации, отношения к партиям, выборам, лидерам и т.д., для чего проведены 24 фокус-группы и 50 глубинных интервью в 13-ти городах в 8-ми федеральных округах (единицами наблюдения были люди в возрасте 18–35 лет, квотировались две группы – работающие молодые и студенты вузов).

Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации» от 30.12.2020 N 489-ФЗ повысил верхнюю возрастную рамку молодежи – до 35 лет включительно. Поскольку, согласно российскому законодательству, граждане получают право голосовать и избираться депутатами с 18 лет, мы ограничим интересующую нас группу этим возрастом.

Представительство поколений в легислатурах.

По данным наших исследований прошлых лет, периоды президентства М. Горбачева и Б. Ельцина привели к значительным изменениям представительства поколений в законодательных органах власти всех уровней [Крыштановская, Хуторянский, 2002: 54]. Молодежь до 30 лет имела тогда самую низкую вероятность выиграть выборы и пройти в депутаты – ее шанс не превышал 10%. Зато максимальные шансы имели люди в возрасте 50–59 лет – 25%2. Федеральный уровень власти отличался большей динамикой: если депутатский корпус в центре существенно омолаживался, то в регионах застойные процессы продолжались еще долгое время. Особенно это касалось этнических республик, где представленность молодежи была на уровне 1–1,5% [Крыштановская, Хуторянский, 2002: 55].

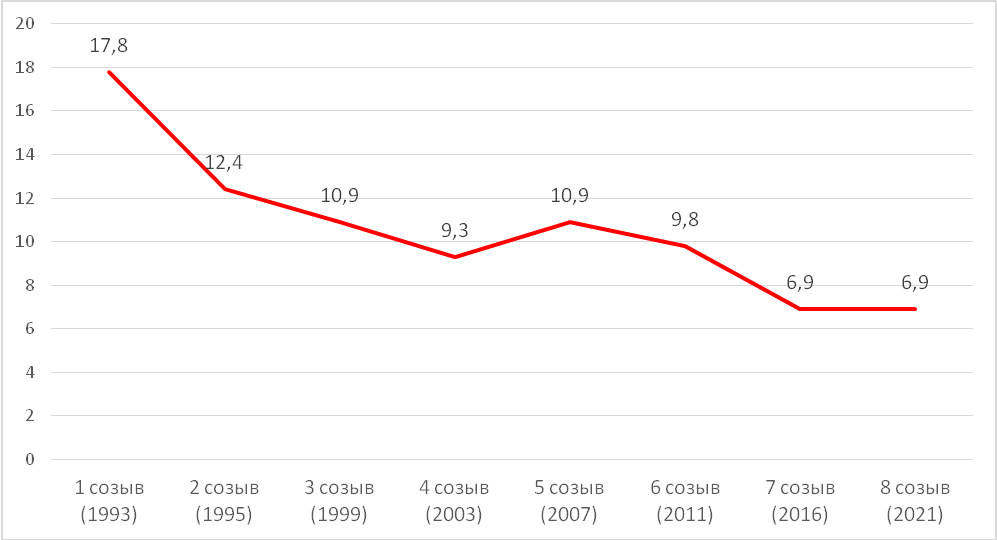

Обратимся к динамике презентации молодежи до 35 лет в Государственной думе РФ с 1 по 8 созывы за 28 лет (рис. 1). График показывает, что в 1993 г. произошла беспрецедентная по масштабу инкорпорация молодежи в Госдуму. Это было вызвано процессами демократического обновления правящего класса, вызвавшего приход во власть людей без номенклатурного бэкграунда. Но в последующие годы происходило неуклонное снижение доли несистемных молодых политиков. Незначительный подъем их представительства заметен в 2007 г., что, вероятно, связано с подготовкой к приходу в Кремль Дмитрия Медведева и омоложением команды президента в целом. Составы парламента VI, VII и VIII созывов демонстрировали утрату интереса к молодежи в Думе и снижение ее доли до менее чем 7%.

Рис. 1. Доля молодежи в составе депутатов Государственной думы ФС РФ с 1 по 8 созывы, в %

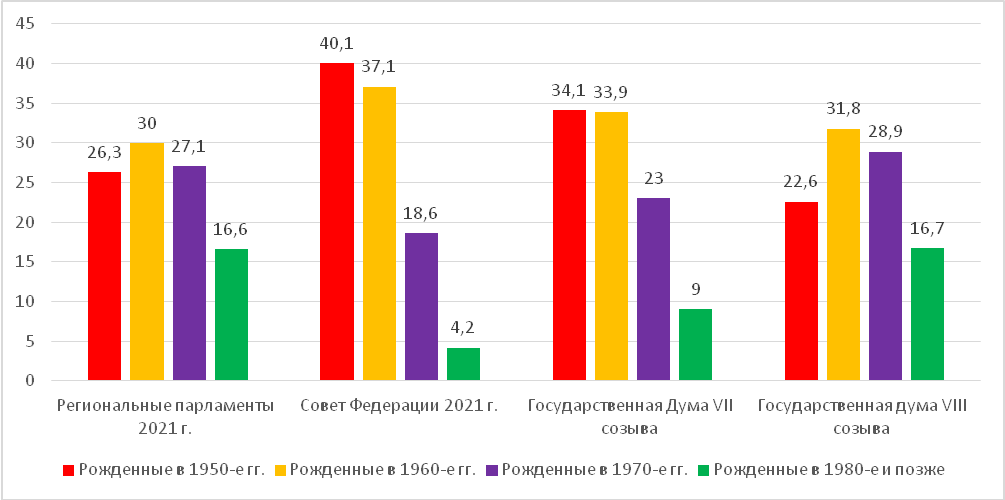

На рис. 2 показано, какие возрастные группы являются доминирующими в парламентах федерального и регионального уровней. Старшие когорты – «поколение Путина» (рожденные в 1950-х гг. и ранее) и «поколение Медведева» (рожденные в 1960-х гг.) занимают сегодня ведущие позиции в Совете Федерации РФ, где молодежь почти не представлена. В Госдуме VII созыва поколения 1950-х и 1960-х гг. уже уравняли свои позиции. В новом составе нижней палаты «поколение Путина» утратило доминирующее положение, пропустив вперед политиков 1960-х и 1970-х гг. Рожденные в 1980-е здесь представлены значительно лучше и находится на том же уровне, что и в региональных легислатурах (16,6–16,7%). Карьера в регионе объективно требует меньше времени, поэтому результаты омоложения Государственной думы можно интерпретировать как базовый тренд: средний возраст депутатов регионального уровня по всей России на 2021 г. составляет 53,5 лет, в ГД VII созыва – 52,9, в ГД VIII созыва – 52,8 лет.

Рис. 2. Возрастные когорты в парламентах разного уровня, в %

Доля молодежи до 35 лет чрезвычайно неравномерна в разных легислатурах. Так, в Совете Федерации РФ только один из 167 сенаторов моложе 35 лет (Александр Пронюшкин от ЛДПР – 1987 г.р.). Хотя при Совете Федерации продолжает работать палата молодых законодателей, созданная в 2012 г., которая включает 170 членов (по 2 от каждого субъекта федерации, повторяя структуру самого СФ), можно говорить о почти полном уничтожении представительства молодежи в высшей палате Федерального собрания РФ.

В Государственной думе VIII созыва молодые депутаты составляют те же 6,9%, что и пять лет назад, а в региональных парламентах их 7,3%. Соотношение когорт рожденных в 1980-е и в 1990-е гг. составляет 79,0 : 21,0 для региональных представительных органов и 64,5 : 35,5 для Госдумы VIII созыва. Заметим, что по данным всероссийской переписи населения 2020 г. молодежь до 35 лет составляет 16,5% в населении РФ3. Перепись населения РФ 2010 г. фиксировала долю молодежи в 24%, а в 2002 г. этот показатель равнялся 23%. Если в советское время использовались квоты для представления в легислатурах «слабых групп» (женщины, молодежь, крестьяне и др.), то в период перестройки и с появлением альтернативных и конкурентных выборов процесс инкорпорации принципиально изменился. Все прежде квотируемые группы постепенно исчезали из парламентов [Крыштановская, 2018], только в нулевые годы начался процесс частичного восстановления. По сути дела, концепция использования молодежи в политике не изменилась. Как правило, депутатами становились те молодые люди, которые хорошо проявили себя, работая в партийных структурах, в общественных палатах, в молодежных парламентах или помощниками политических лидеров (например, как самый молодой на сегодняшний день вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (30 лет) или первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Василий Власов (26 лет), начинавшие свою карьеру помощниками Владимира Жириновского).

Процесс редукции представительства молодежи наблюдается и в регионах. Мы уже писали, что региональная элита в целом обычно старше федеральной, потому что политические процессы обновления там запаздывают. Данные нашего исследования подтверждают это. В парламентах девяти субъектов федерации (Еврейской АО, Курганской, Мурманской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Тамбовской областях, ХМАО, Чукотском АО) депутатов моложе 35 лет нет вообще. В этих законодательных собраниях средний возраст депутатов равняется 58–59 годам. В среднем же по региональным легислатурам представительство молодежи находится на уровне 7%.

Итак, представительство молодежи в легислатурах меньше, чем в населении в целом, и она образует квоту, не соответствующую ее месту в социуме. Еще один вывод, который можно уверенно сделать по результатам исследования: две палаты Федерального собрания РФ исполняют разные функции в генезисе политической элиты. Нижняя палата утвердилась как площадка для входа, как институт селекции молодых политиков. Верхняя палата в современной политической системе России устойчиво заняла место экс-элитной зоны выхода, куда приходят политики, прошедшие пик своей карьеры, там молодежи практически не осталось.

Молодежь в парламентских партиях.

Каждая политическая партия счастлива иметь своих сторонников среди молодого поколения, которые бы вступали в ее ряды и поддерживали на выборах. Но пока мы видим совсем иную картину: партии делают усилия, чтобы привлечь молодой электорат, организуют «молодежные крылья», ведут аккаунты в социальных сетях, для разнообразия проводят челенджи, распаковки подарков, привлекают рэперов и других кумиров молодежи. Эффективны ли эти попытки?

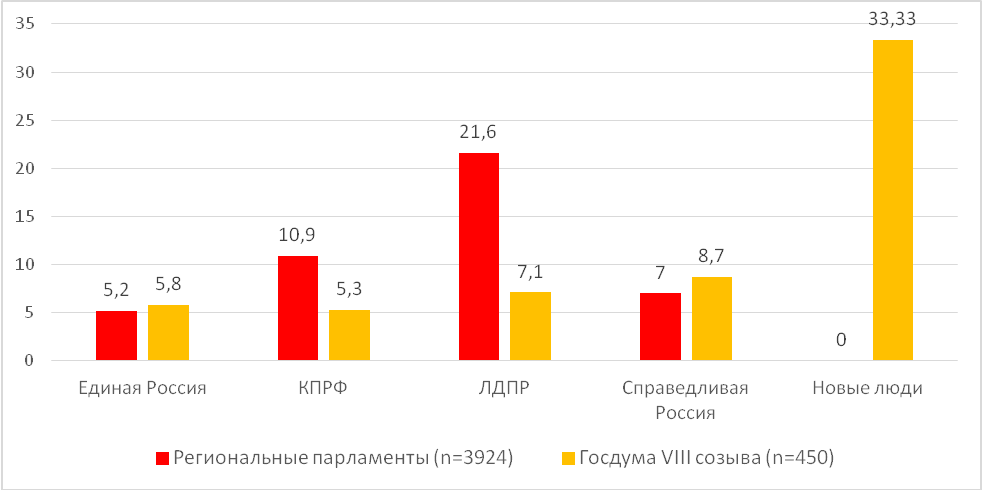

О результатах работы с молодежью говорят цифры поколенческой структуры парламентов. Авторы посчитали долю молодых депутатов, вошедших в партийные фракции, во всех 85 легислатурах России на сентябрь 2021 г. Всего в региональные парламенты вошло 3924 чел. Среди них «Единая Россия» представлена 2804 чел., среди которых 145 чел. моложе 35 лет. Совокупная численность депутатов от КПРФ составила 442 чел., от ЛДПР – 315 чел., Справедливой России – 214 чел., представители других партий и беспартийные – 149 чел. Как показано на рис. 3., лучше прочих работают с молодежью структуры ЛДПР на региональном уровне. ЛДПР долгое время была самой «молодежной» партией, именно к ней тянулись молодые люди, которые мечтали о политической карьере. Теперь пальму первенства перехватили «Новые люди»: удельный вес молодых депутатов в ее фракции ГД-8 33,3%.

Рис. 3. Представительство молодежи в парламентах регионального и федерального уровней в 2021 г., в %

Слабее всего молодежь представлена в правящей «Единой России» – лишь 5,2% в региональных легислатурах и 5,8% в Госдуме VIII созыва. Логика понятна: если у тебя есть большинство, то незачем предпринимать особые усилия для привлечения новых кадров. ЕР работает главным образом с лидерами общественного мнения, с известными людьми, которые присоединяют свой авторитет и социальный багаж к голосам за партию власти. По сути дела, у правящей партии для победы на выборах нет нужды работать специально с молодежью.

Наши данные демонстрируют обратную зависимость силы партии от присутствия в ней молодежи. Чем увереннее партия, тем меньший упор в своей избирательной кампании она делает на молодую аудиторию. У политических структур, дела которых не столь успешны, отношение к молодежи более заинтересованное. Таким партиям нужна энергия молодости, их амбициозность, неудержимое стремление наверх, без них партия-новичок не пробьет пятипроцентный барьер прохождения в Госдуму.

Для правящей партии молодежь – потенциал на будущее. Если не работать с молодежью, то процесс старения неизбежно затронет все структуры власти. Такая партия боится не столько проигрыша на выборах, сколько будущего, когда вся команда перешагнет пенсионный рубеж, и вот тогда угроза потери голосов может стать ощутимой.

Место молодых депутатов в иерархии.

Теперь посмотрим, какую роль играют молодые депутаты в легислатурах федерального и регионального уровней, каково их место в парламентских иерархиях.

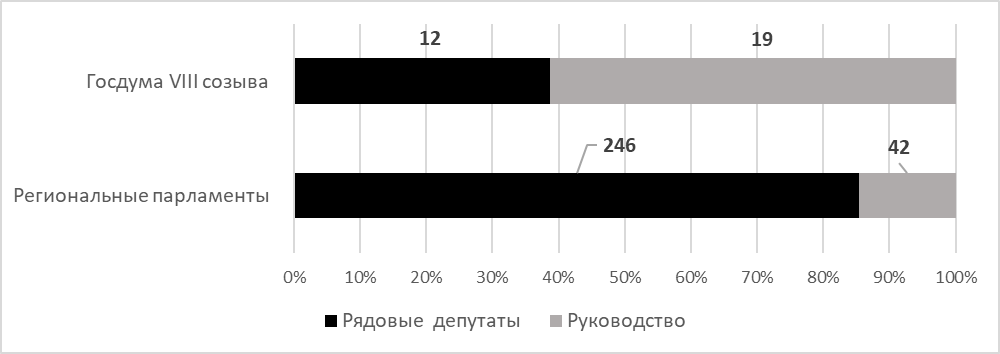

В регионах более 85% молодых политиков являются простыми депутатами. На федеральном уровне картина совсем иная. В Госдуме 2021 г. из 31 депутата моложе 35 лет только треть стали рядовыми депутатами, а более 61% сразу заняли статусные позиции (рис. 4).

Рис. 4. Статус молодых депутатов в парламентах федерального и регионального уровней, чел.

Самой распространенной позицией в руководстве нижней палаты для молодых политиков является пост заместителя председателя комитета – таких в VIII созыве 15 человек. Большая их часть представлена правящей партией. Есть и два представителя молодежи, которые заняли высокие позиции председателей комитетов ГД. Это депутат от ЕР Артем Метелев (1993 г.р.), возглавивший комитет по молодежной политике. Александр Демин из «Новых людей» (1988 г.р.) встал во главе комитета по малому и среднему предпринимательству. Два молодых представителя ЛДПР – Б.А. Чернышов (1991 г.р.) и В.М. Власов (1995 г.р.) – заняли соответственно посты вице-спикера Госдумы и заместителя руководителя фракции.

Заметим, что в Госдуме VII созыва только 32,2% депутатов младше 35 лет входили в руководящий состав палаты. Это в 2 раза меньше, чем в 2021 году. Количественно представительство молодежи в Госдуме VII и VIII созывов находится на одном уровне – 6,9%, но вот качество молодых депутатов изменилось. Это, на наш взгляд, свидетельствует, что государственная система начала кадровую перестройку в преддверии «большого транзита» власти. Причем депутаты моложе 35 лет – не новички в политике.

Изучение карьерных треков молодых депутатов показывает, что основными лифтами в федеральный парламент для миллениалов были: муниципальное или региональное депутатство – для 32,2% депутатов моложе 35 лет, должности помощников депутатов и молодежные парламенты – по 22,6%, общественные палаты разных уровней – 19,4%, работа в структурах ОНФ – 12,9%. Особую роль в последние годы стала играть волонтерская деятельность, опыт которой имеют 41,9% молодых депутата VIII созыва ГД. По-прежнему особую роль для политической карьеры имеет диплом РАНХиГС, который в качестве второго высшего образования получил каждый третий депутат (см. подробнее: [Юшкина, 2019]).

Есть и специфические партийные лифты, которые обеспечили быструю карьеру молодежи: это, прежде всего, – «Молодая гвардия Единой России», комсомол при КПРФ и молодежное крыло ЛДПР (так, 26,3% молодых единороссов прошли школу МГЕР). Действенным средством построения карьеры публичного политика стали такие государственные конкурсы, как «Лидеры России» (9,7% депутатов были в свое время призерами этого конкурса, причем все из ЕР). Для молодых депутатов из «Новых людей» начало успешной политической карьеры было положено бизнес-школой «Капитаны» РЭУ им. Плеханова с последующей работой в благотворительном фонде «Капитаны», основанном руководителем фракции Алексеем Нечаевым (80,0% «новых людей» прошли этот путь). Таким образом, мы видим созданную в последние годы разветвленную систему подготовки кадров для политической деятельности.

Место молодежи во фракции в новом составе Думы значительно варьируется: беспрецедентные 36,4% руководителей у «Новых людей», и всего 2,9% у коммунистов (табл. 1). Всего в руководстве Госдумы VIII созыва молодежь составляет 8%.

Таблица 1. Руководящие посты у молодежи в партийных фракциях в Госдуме VIII созыва

|

Показатели |

Партии |

||||

|

ЕР |

КПРФ |

СР |

ЛДПР |

НЛ |

|

|

Всего членов фракции (чел.) |

324 |

57 |

26 |

23 |

15 |

|

Всего на руководящих постах во фракции (чел.) |

136 |

34 |

21 |

21 |

11 |

|

Из них: |

|

|

|

|

|

|

Молодежь на руководящих постах во фракции (чел.) |

10 |

1 |

2 |

2 |

4 |

|

Доля молодых депутатов среди руководящего состава фракций в ГД-8 (%) |

7,35 |

2,94 |

9,52 |

9,52 |

36,36 |

Нижняя палата VIII созыва хотя и не увеличила численное представительство молодых людей, но поручила им значительно более весомые позиции, что говорит о подготовке смены поколений по всему фронту власти. В то же время региональные парламенты отстают в этом вопросе, не показывая позитивной динамики.

Сферы деятельности парламентской молодежи.

Попытаемся понять, на какие позиции молодежь приглашается в представительные органы власти. Для этого проанализируем сферы деятельности, которые поручаются молодым депутатам. Есть ли сферы, куда молодежь не допускается?

Ни в региональных законодательных собраниях, ни на федеральном уровне депутаты моложе 35 лет не входят в комитеты по международным делам4. «Взрослыми» сферами также являются комитеты по обороне, безопасности и правопорядку, где молодежи почти нет. Для молодых людей также закрыты комитеты по делам семьи и детей (всего 2 депутата в региональных легислатурах) (табл. 2).

Таблица 2. Парламентские комитеты с минимальным участием молодых депутатов (чел.)5

|

Комитеты |

Региональные легислатуры(n=3924) |

Госдума VIIсозыва(n=450) |

Госдума VIIIсозыва (n=450) |

|

Комитеты по международным делам |

0 |

0 |

1 |

|

Комитеты по делам семьи, женщин и детей |

2 |

0 |

0 |

|

Комитеты по безопасности и обороне |

14 |

0 |

0 |

|

По развитию гражданского общества |

22 |

0 |

3 |

|

По охране здоровья |

22 |

0 |

1 |

|

Комитеты по экономической политике |

45 |

0 |

0 |

Самыми популярными для молодых политиков на федеральном уровне являются сферы молодежной и социальной политики. В регионах предпочтения иные: здесь лидируют отраслевые экономические комитеты (по строительству, транспорту, промышленности, аграрному сектору – 88 молодых депутатов), а также комитеты по спорту, туризму и образованию (72 чел.). Если сравнивать VII и VIII созывы Госдумы, можно увидеть, что отраслевые комитеты и комитеты по развитию гражданского общества стали в 2 раза менее привлекательными для молодых депутатов, а вот комитеты по социальной политике, науке и образованию, напротив, увеличили квоту молодых (табл. 3).

Таблица 3. Парламентские комитеты с максимальным участие молодых депутатов (чел.)

|

Комитеты |

Региональные парламенты |

Госдума VII созыва |

Госдума VIIIсозыва |

|

Комитеты по аграрной и промышленной политике, строительству, транспорту, энергетике |

88 |

6 |

3 |

|

Комитеты по федерализму, государственному устройству, регионам, муниципалитетам и делам национальностей |

75 |

3 |

1 |

|

Комитеты по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике |

72 |

2 |

5 |

|

Финансовые комитеты (по бюджеты и финансовым рынкам) |

51 |

3 |

3 |

|

Комитеты по труду и социальной политике |

47 |

2 |

5 |

|

Комитеты по экологии, природопользованию и природным ресурсам |

42 |

3 |

3 |

|

Комитеты по развитию гражданского общества, общественных организаций и религии |

22 |

6 |

3 |

В комитете по молодежной политике Госдумы VIII созыва сразу три молодых депутата занимают позиции зампредов: Михаил Киселев (1986 г.р.) и Юлия Саранова (1987 г.р.) из «Единой России», Владимир Исаков (1987 г.р.) из КПРФ. Еще в двух комитетах по два заместителя председателя – это депутаты моложе 35 лет: в Комитете по развитию гражданского общества – Ольга Амельченкова (1990 г.р.) и Артем Бичаев (1990 г.р.) из ЕР, в Комитете по просвещению – Яна Лантратова (1988 г.р.) из СР и Максим Гулин (1987 г.р.) из «Новых людей».

Краткий обзор распределения молодежи по комитетам парламентов регионального и федерального уровней позволяет утверждать, что молодые депутаты входят в политику широким фронтом, занимая позиции почти во всех сферах парламентской деятельности. Исключение составляют лишь комитеты по международным делам, обороне и безопасности, где молодых почти нет. Мы видим, что представителей поколения 1980–1990-х гг. не ограничивают узкими рамками молодежной политики. Они на равных занимаются серьезными вопросами экономической политики, промышленности, транспорта, энергетики, финансов и т.п. Причем на региональном уровне молодежь больше склонна заниматься экономикой, федерализмом и государственным управлением, а на федеральном уровне – социальной политикой, наукой и образованием. Это говорит о том, что партийный истэблишмент ведет планомерную работу по подготовке смены поколений.

Выводы.

В эпоху экспансии новых технологий и формирования «умного государства» роль молодежи должна была бы принципиально измениться, так как она имеет ресурсы и навыки, способные совершить тектоническую трансформацию управления. Цифровизация невозможна без молодого поколения. На наш взгляд, никогда ранее политика не нуждалась в молодежи так, как она нуждается сегодня. Но соответствует ли приток молодых на государственную работу стоящим амбициозным задачам? Наш ответ – не вполне.

Численно представительство молодежи остается очень скромным, не меняясь последние 10 лет и отставая от показателей других европейских стран (в европейских странах в среднем – более 10%, у нас – менее 7%). Молодежь, которая мечтает о политической карьере, пытается подняться вверх на двух лифтах – партийном и общественном (волонтёрство, молодежные парламенты, общественные палаты).

По данным нашего опроса молодых людей в 13-ти регионах России, подавляющее большинство уверено, что возможностей для политической карьеры у них нет; они не видят партии, которая выражала бы интересы их поколения. Именно это заставляет их выплескивать свое недовольство на уличных акциях, вызывает чувство отчуждения. Но объективная картина иная: молодежь вступает в партии, добивается успехов на общественном поприще, побеждает на выборах в законодательные собрания своих регионов, затем и в Государственную думу. То есть определенные возможности для миллениалов есть, но большая их часть не видят или не принимают их. Идеологические предпочтения поколения миллениалов не удовлетворяются теми структурами, которые представлены на верхнем политическом этаже. Молодежь в итоге остро чувствует свою невостребованность.

Политика в цифровую эпоху стала частью жизни молодых, стала тем, что по-настоящему ее интересует. В социальных сетях она обрела новый язык, понятный молодым, раскрасилась юмором, мемами, челенджами и флэшмобами. Сложилось противоречие между устремлениями нового поколения и реальными возможностями, что привело к формированию поколенческого синдрома – конфликта между готовностью найти свою политическую «тусовку», стать ее частью, делать что-то полезное для социума, и невозможностью этого. Лишь небольшая часть молодых нашла свою лестницу, поднимаясь по которой можно добиться успеха. Большинство же считает эту малочисленную группу сверстников карьеристами, не имеющими убеждений и цинично продающими свою энергию власти. Мизерная часть поколения, найдя эффективный путь наверх, уже работает в политической сфере, в то время как большинство находятся в растерянности, чувствуя, что активная гражданская позиция не только не сулит удачной карьеры, но даже опасна. Преодоление этого синдрома невостребованности требует осознания проблемы самим государством и корректировки молодежной политики.

Библиография

- 1. Гукова И.Н. Роль молодежного парламентаризма в развитии общественно-политической активности современной российской молодежи // Via in tempore. История. Политология. 2014. № 1 (172). С. 169–174.

- 2. Зеленин А.А. Региональный молодежный парламент как механизм социального лифта в современной российской политике // Вестник Кемеровского государственного университета. 2012. № 2. С. 85–90.

- 3. Крыштановская О.В. Женщины в российском парламенте // Тетради по консерватизму. № 4. 2018. С. 274–290.

- 4. Крыштановская О.В., Хуторянский Ю.В. Элита и возраст: путь наверх // Социологические исследования. 2002. № 4. С. 49–59.

- 5. Манхейм К. Избранное: диагноз нашего времени. М.: РАО Говорящая книга, 2010.

- 6. Миралиён К.А. Формирование молодежного парламентаризма в странах СНГ и России: практика, проблемы и перспективы // Вестник ТГУПБП. 2016. № 3. С. 129–143.

- 7. Отроков О.Ю, Пупыкин Р.А. Молодёжное самоуправление в России на современном этапе: основные признаки, функции и уровни деятельности // Научный журнал КубГАУ. 2017. № 129. С. 443–457.

- 8. Рябова Т.Б. Возраст власти? «Воображаемые поколения» и доверие к политикам в социальных представлениях современных россиян // Комплексные исследования детства. 2021. Т. 3. № 1. С. 59–68.

- 9. Самохвалов Н.А. Модели молодежного представительства как форма повышения участия молодежи в общественно политической жизни российского государства // Актуальные проблемы современности: наука и общество. 2016. № 2. С. 22–26.

- 10. Сергеев А.К., Гнатюк М.А., Гнатюк К.Ю. Молодежный парламент как форма реализации региональной молодежной политики: опыт Самарской области // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2018. № 2. С. 21–27. DOI: 10.22394/2079-1690-2018-1-2-199-204.

- 11. Трынов Д.В., Казанцев Я.Ю. Представительство молодежи в органах власти: работают ли социальные лифты политического участия? // Мир науки. Социология, филология, культурология. Т. 12. № 1. 2021. С. 1–7.

- 12. Юшкина Н.А. Влияние образовательных траекторий на формирование управленческой элиты в российских федеральных органах власти // Вестник Университета. 2019. № 11. С. 176–183.

- 13. Erikson J., Josefsson C. Equal playing field? On the intersection between gender and being young in the Swedish Parliament // Politics, Groups, and Identities. 2021. Vol. 9. Iss. 1. Р. 81–100.

- 14. Hooghe M., Stolle D., Stouthuysen P. Head Start in Politics: The Recruitment Function of Youth Organizations of Political Parties Belgium (Flanders) // Party Politics. 2004. Vol. 10. No. 2. P. 193–212.

- 15. Joshi D.K. The Inclusion of Excluded Majorities in South Asian Parliaments: Women, Youth, and the Working Class // Journal of Asian and African Studies. 2015. Vol. 50. No. 2. P. 223–238.

- 16. Krook M.L., Nugent M.K. Not Too Young to Run? Age requirements and young people in elected office // Intergenerational Justice Review. 2018. No. 4. P. 60–67.

- 17. Lisi M., Freire A. Political equality and the process of candidate selection: MPS' views in comparative perspective // Journal of Representative Democracy. 2012. Vol. 48. No. 4. P. 373–386.

- 18. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants // On the Horizon. 2001. Vol. 9 No. 5. Р. 1–6.

- 19. Stockemer D., Sundström A. Age representation in parliaments: Can institutions pave the way for the young? // European Political Science Review. 2018. Vol. 10. No. 3. Р. 467–490.

- 20. Tremmel J., Mason A., Godli P.H., Dimitrijoski I. Youth Quotas and other Efficient Forms of Youth Participation in Ageing Societies. Cham, Switzerland: Springer, 2015.