- Код статьи

- S102694520022225-8-1

- DOI

- 10.31857/S102694520022225-8

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 9

- Страницы

- 84-93

- Аннотация

В статье рассмотрена сущность приобщения доказательств к уголовному делу как одного из одного из достаточно распространенных в правоприменительной практике органов предварительного расследования и суда.

Методологически отталкиваясь от дифференцированного подхода к уголовно-процессуальным алгоритмам накопления доказательственного материала, автор увязывает смысл приобщения доказательств с потребностью в юридической легализации предметов и документов, поступающих в орган предварительного расследования или суд в качестве готовых информационных продуктов.

В этой связи в статье формулируется вывод о невозможности понимания категории «приобщение доказательств к уголовному делу» как сугубо технического приема, то есть о необходимости ее толкования как одной из форм реализации дискреционных полномочий властных участников уголовного судопроизводства, обусловливающих наделение соответствующих объектов юридической силой и способностью к использованию для обоснования приговоров либо других правоприменительных актов.

- Ключевые слова

- вещественные доказательства, доказательства, заключение специалиста, иные документы, истребование доказательств, представление доказательств, приобщение доказательств, собирание доказательств, средства доказывания, формирование доказательств

- Дата публикации

- 28.09.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 13

- Всего просмотров

- 490

Проблемы уголовно-процессуального доказывания традиционно характеризуются особой актуальностью, в связи с чем привлекают повышенное внимание ученых, практических работников и других специалистов, являясь предметов бурной полемики. И здесь нет ничего необычного, поскольку механизмы доказывания, с одной стороны, предполагают наиболее обширную зону применения, тесно переплетены с назначением и принципами уголовного судопроизводства, с полномочиями и правомочиями участвующих в нем лиц1, а с другой – основы на имеющих естественное происхождение и независящих от искусственно созданных юридических норм и правил способностей человека к познанию окружающего мира и логическому мышлению.

В частности, представляет интерес феномен приобщения доказательств к уголовному делу – один из достаточно распространенных в правоприменительной практике приемов работы органов предварительного расследования и суда. Правда, на первый взгляд сущность и содержание этого приема более чем очевидны, не подразумевают никакой актуальности, не заслуживает пристального внимания, не достойны стать предметом научного исследования. Любой практический работник, ни минуты не раздумывая, скажет, что под приобщением доказательств надлежит понимать некие действия по включению предмета или документа, попавшего в зону внимания органа предварительного расследования либо суда, в общий массив материалов уголовного дела в целях дальнейшего использования как одного из средств процессуального доказывания. Тем более что такое понимание напрямую вытекает из сематического толкования термина «приобщить». Филологи обычно рассматривают его в качестве синонима термина «присоединить», но подлежащего употреблению в официальном контексте, например, в связи с включением некоего документа в некое дело2.

По всей видимости, именно по этой причине, ученые-процессуалисты никогда не проявляли к данным проблемам особого интереса, никогда не ставили их во главу угла своих исследований – указанные вопросы обычно освещались и продолжают освещаться лишь вскользь, достаточно фрагментарно и зачастую посредством пересказа соответствующих положений закона, например, регламентирующих порядок работы с вещественными доказательствами. Во всяком случае автору настоящей статьи не известны какие-либо серьезные научные публикации, посвященные комплексному рассмотрению феномена приобщения доказательств к уголовному делу.

Однако при более глубоком осмыслении тонкостей уголовно-процессуальной доктрины и хитросплетений правоприменительной практики такое представление о сущности и содержании приобщения доказательств к уголовному делу начинает казаться весьма легковесным, поверхностным и одновременно упирающимся в никем неразрешенные противоречия. Например, не совсем понятно, почему для признания предмета вещественным доказательством и его приобщения к уголовному делу предусмотрена достаточно четкая юридическая процедура (ч. 2 ст. 81 УПК РФ), тогда как в части введения в уголовный процесс других средств доказывания (иных документов, заключений специалиста, результатов оперативно-розыскной или административной деятельности) подобная формализация отсутствует: применительно к судебному разбирательству существует лишь не вполне конкретное правило о возможности приобщения неких документов к уголовному делу на основании определения или постановления суда (ст. 286 УПК РФ), а для досудебного производства какие-либо юридические правила вовсе не установлены – указанные носители информации фактически попадают в сферу уголовно-процессуального регулирования путем технического подшивания к материалам дела.

К чему же сводится феномен приобщения доказательств к уголовному делу: к полноценным процессуальным правоотношениям, предполагающим реализацию государственно-властных полномочий дознавателя (органа дознания), следователя, суда или к умелому использованию технических навыков по надлежащему сшиванию документов, которыми за пару дней способен овладеть любой студент, направленный в орган предварительного расследования или суд для прохождения ознакомительной или учебной практики? К сожалению, существующие научные публикации не позволяют получить ясный ответ на постановленный вопрос и сформировать четкое представление о сущности и содержании приобщения доказательств к уголовному делу.

Каких-либо разъяснений по данному поводу нельзя найти и в положениях уголовно-процессуального права. Законодатель вообще достаточно бесцеремонно обращается с суммарно употребленными в тексте Уголовно-процессуального кодекса РФ более 50 раз (!) терминами «приобщение», «приобщаются» «приобщенный». Применительно к различным уголовно-процессуальным правоотношениям, указанные термины используются для обозначения совершенно разных по характеру и содержанию фрагментов деятельности органов предварительного расследования и суда, причем далеко не всегда связанных с введением в уголовное дело носителей доказательственной информации.

Особую остроту этот вопрос приобретает на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, где проблемы доказывания вызывают наибольшее количество доктринальных противоречий и практических трудностей. Ведь ввиду целого ряда причин действующее законодательство, с одной стороны наделяет дознавателя и следователя юрисдикционными (судебно-следственными) полномочиями по собиранию полноценных доказательств, изначально равных по юридической силе, доказательствам, полученным в ходе судебного заседания, а с другой – относит досудебное производство к ве́дению органов исполнительной власти3 (должностных лиц) полицейского либо параполицейского типа4, осуществляющих свою деятельность преимущественно посредством камеральных (кабинетных), то есть скрытых от «публики» процедур. Однако и в части судебного разбирательства данный вопрос тоже не подразумевает особой ясности. По крайней мере диспозиция упомянутой ст. 286 УПК РФ предусматривает лишь право суда исследовать и приобщать к материалам уголовного дела некие представленные или истребованные документы на основании соответствующего постановления (определения), не раскрывая ни сущности, ни содержания этих судебных действий.

4. Под должностными лицами параполицейского типа автор настоящей статьи понимает капитанов судов, находящихся в дальнем плавании, глав дипломатических представительств РФ, командиров воинских частей и тому подобных субъектов, уполномоченных на возбуждение уголовного дела и производство неотложных следственных действий в условиях удаленности от «большой земли».

Конечно, практические работники не очень обеспокоены указанными неясностями и противоречиями; в подавляющем большинстве случаев данные доктринальные и нормативно-правовые изъяны вообще остаются незамеченными. Ведь существующие и вроде бы вполне пригодные для работы правила и прикладные технологии приобщения к уголовному делу различных носителей доказательственной информации воспринимаются дознавателями, следователями, прокурорами, судьями как само собой разумеющиеся – именно так их учили в образовательных организациях, а после выхода на работу наставляли более опытные сослуживцы и коллеги. Любой среднестатистический представитель органов предварительного расследования осведомлен, что документы надлежит приобщать к уголовному делу путем простого подшивания, а вещественные доказательства – посредством вынесения специального постановления. Любой судья, удовлетворяя ходатайство стороны, представившей заключение специалиста либо иной документ, обяжет своего секретаря зафиксировать в протоколе судебного заседания краткую резолюцию: «приобщить», тогда как, принимая аналогичное решение в части вещественного доказательства, поручит написать: «признать и приобщить».

Вместе с тем проблемы, сопряженные с сущностностью приобщения доказательств к уголовному делу, видятся гораздо более сложными, по крайней мере по сравнению с тем, каковыми они представляются лицам, глубоко не погруженным в тонкости современной теории процессуального доказывания, особенно в контексте ее отражения в положениях действующего Уголовно-процессуального кодекса РФ. В этой связи разумно вспомнить о существующей научной дискуссии, ведущейся по поводу единства и дифференциации алгоритмов собирания доказательств как первого этапа процесса доказывания по уголовному делу, состоящего в накоплении и процессуальной легализации (процессуализации) полезной информации, подлежащей дальнейшему использованию при обосновании приговоров или иных правоприменительных решений органов дознания, предварительного следствия либо суда.

Так, многие нынешние ученые-процессуалисты придерживаются мнения о предполагающем процедурные варианты и оттенки (различные следственные и судебные действия, судебные экспертизы и пр.), но в целом все же едином алгоритме осуществления первого этапа доказывания – формировании доказательств. Под ним понимается совокупность предусмотренных уголовно-процессуальным законом познавательно-удостоверительных приемов работы дознавателя, следователя, суда, направленных на выявление представляющей интерес для уголовного дела информации и ее преобразование в один из видов доказательств, например, в показания обвиняемого или свидетеля, в протокол осмотра или обыска и т.д. Иными словами, формирование доказательства – это создание посредством процессуальной формы нового, отвечающего требованиям закона и, следовательно, пригодного к дальнейшему использованию по назначению (допустимого) информационного продукта.

Возникнув в начале в 1960-х годов5, подобные идеи получили надлежащее методологическое обоснование и были развиты до уровня четкой научной концепции в ряде публикаций С.А. Шейфера, по праву считающегося «отцом» теории формирования доказательств. Автором было приведено множество доводов и аргументов, свидетельствующих о возможности собирания доказательств лишь в ходе предполагающих строгую процессуальную форму следственных (иных процессуальных) действий, т.е. не иначе, как путем формирования6. В настоящее время «шейферовский» подход к собиранию доказательств благодаря стараниям его последователей достаточно глубоко укоренился в доктрине и уже воспринимается многими авторами как само собой разумеющийся7.

6. См., напр.: Шейфер С.А. Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. П.А. Лупинская. М., 1972. С. 7, 15, 16; Его же. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 2001. С. 11; Его же. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М., 2008. С. 33, 34.

7. См., напр.: Победкин А.В. Теория и методология использования вербальной информации в уголовно-процессуальном доказывании: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 124; Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 2009. С. 11.

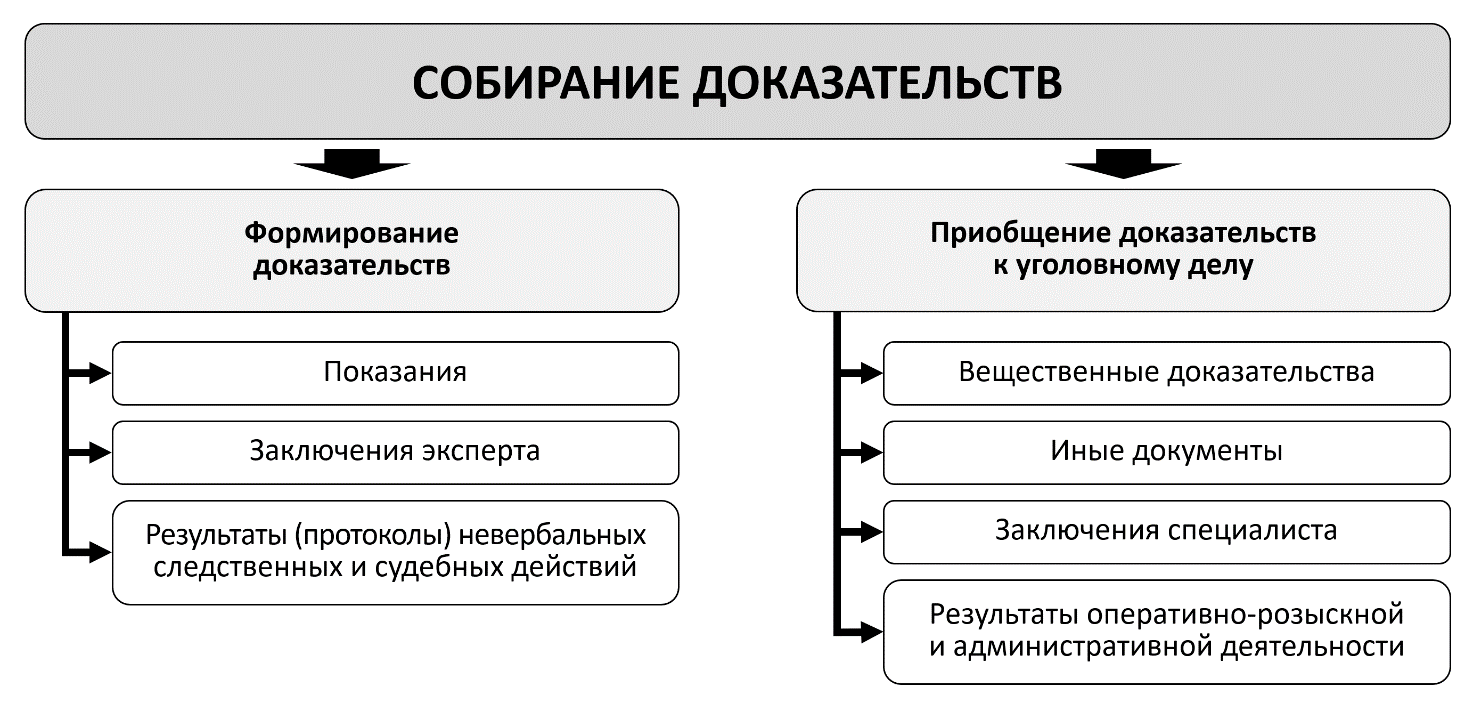

Будучи подверженным большому влиянию проф. С.А. Шейфера, автор настоящей статьи ранее также активно поддерживал идеи о формировании доказательств как о едином процессуальном алгоритме осуществления первого этапа доказывания по уголовному делу. Вместе с тем итоги дальнейших изысканий в этом направлении предопределили понимание некоторой ограниченности «шейферовской» концепции, невозможности применения ее положений к механизмам собирания всех без исключения средств уголовно-процессуального доказывания. Идеи о возникновении новых информационных продуктов посредством собственной познавательно-удостоверительной деятельности дознавателя, следователя, суда по-прежнему воспринимаются как совершенно справедливые и разумные, но при этом стали представляться далеко не универсальными, подходящими не для всех, а только для некоторых доказательств: различных видов показаний, заключений эксперта, результатов (протоколов) невербальных следственных и судебных действий. Тогда как в части собирания других средств доказывания: вещественных доказательств, иных документов, заключений специалиста, а также активно используемых в правоприменительной практике результатов оперативно-розыскной и административной деятельности органов исполнительной власти – «шейферовская» концепция оказалась неприемлемой. Указанные предметы или документы возникают вне уголовно-процессуальных правоотношений, создаются не посредством каких-то предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ познавательно-удостоверительных манипуляций, следовательно, процессуальному формированию не подлежат и подлежать не могут.

Для большей убедительности высказанного тезиса необходимо обратить особое внимание, что уголовно-процессуальную форму, равно как и производную от нее категорию «формирование» ни в коем случае нельзя увязывать лишь с простым упоминанием в тексте Уголовно-процессуального кодекса РФ того или иного объекта, в том числе источника полезной информации (вещественного доказательства, иного документа и пр.), периодически попадающего в зону внимания органов предварительного расследования либо суда. Хотя, к сожалению, именно так и рассуждают многие ученые-процессуалисты, что приводит к возникновению совершенно беспочвенных дискуссий. Уголовно-процессуальной формой надлежит признавать только установленный законом и обремененный рядом юридических гарантий порядок (совокупность процедурных условий) проведения какого-либо действия, направленного на получение (читай, на формирование) соответствующего результата, в частности нового информационного продукта8.

При этом уголовно-процессуальный закон не регламентирует и в силу понятных причин не должен регламентировать (!) порядок изготовления иных документов (например, исходящих от «третьих лиц» выписок справок, характеристик и т.п.), заключений специалиста, материалов оперативно-розыскной или административной деятельности органов исполнительной власти. Еще более странным было бы встретить в тексте Уголовно-процессуального кодекса РФ правила, определяющие порядок изготовления какого-либо предмета, подлежащего признанию вещественным доказательством. Другими словами, такие предметы и документы не формируются, а вводятся в уголовный процесс как уже готовые информационные продукты, т.е. в качестве не «сырья» или «полуфабрикатов», а пригодных к использованию «изделий». Они поступают в орган предварительного расследования или суд посредством достаточно простых, не предполагающих формализации технических способов (представления, истребования, изъятия), после чего приобщаются к уголовному делу либо не приобщаются – в случае невозможности или бессмысленности их дальнейшего использования в качестве доказательств9.

К слову, в своих выводах о невозможности применения «шейферовской» концепции формирования доказательств ко всем без исключения средствам доказывания автор настоящей статьи далеко не одинок, а располагает достаточно авторитетными научными союзниками. В частности, аналогичную позицию последовательно отстаивает проф. В.А. Лазарева10. Правда, для обоснования данной точки зрения она использует несколько иные и, как представляется, не вполне состоятельные доводы и аргументы, в первую очередь, связывает снижение роли механизмов следственно-судебного формирования доказательств с внедрением в российский уголовный процесс принципа состязательности, предопределяющего равные возможности сторон и допуск к активному участию в собирании и представлении доказательств невластных субъектов11. Однако в целом выражаемый В.А. Лазаревой дифференцированный подход к алгоритмам накопления дознавателем, следователем, судом различных средств уголовно-процессуального доказывания является правильным. Близкую по смыслу точку зрения в части использования в доказывании материалов, содержащих результаты оперативно-розыскной деятельности, можно встретить в публикациях М.П. Полякова12, А.Е. Вытовтова13 и других ученых.

11. Подробнее об этом см.: Россинский С.Б. Позицию профессора В.А. Лазаревой о собирании доказательств в целом можно поддержать, но… // Юридический вестник Самарского ун-та. 2021. Т. 7. № 3. С. 67–71.

12. См.: Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности. Н. Новгород, 2001. С. 220.

13. См.: Вытовтов А.Е. Результаты оперативно-розыскной деятельности как средства доказывания в уголовном судопроизводстве (по материалам уголовных дел экономической направленности): дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2020. С. 87.

Таким образом, в уголовно-процессуальной науке постепенно формируется обновленная концепция собирания доказательств, основанная на дифференциации алгоритмов накопления полезной информации, подлежащий дальнейшему использованию для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания и последующего обоснования правоприменительных решений. Эта концепция предполагает методологическое разграничение: а) усложненных приемов формирования новых информационных продуктов в ходе обремененной требованиями процессуальной формы собственной познавательно-удостоверительной деятельности дознавателя, следователя, суда или эксперта и б) упрощенных приемов получения и введения в уголовный процесс (процессуализации) возникающих вне уголовно-процессуальных правоотношений предметов или документов, поступающих в орган предварительного расследования или суд в состоянии фактической готовности к употреблению.

Последние, т.е. упрощенные приемы работы дознавателя, следователя, суда, сводящиеся к получению и процессуализации готовых информационных продуктов (вещественных доказательств, иных документов, заключений специалиста, а также результатов оперативно-розыскной и административной деятельности органов исполнительной власти), как раз и выражают основной смысл того самого феномена, который в доктрине, законодательстве и правоприменительной практике принято называть приобщением доказательств. Поэтому автор настоящей статьи, вступая в полемику с С.А. Шейфером и его сторонниками, уже неоднократно писал о существовании двух параллельных процессуальных алгоритмов: 1) формирования доказательств и 2) приобщения доказательств к уголовному делу14.

Рис. 1. Собирание доказательств

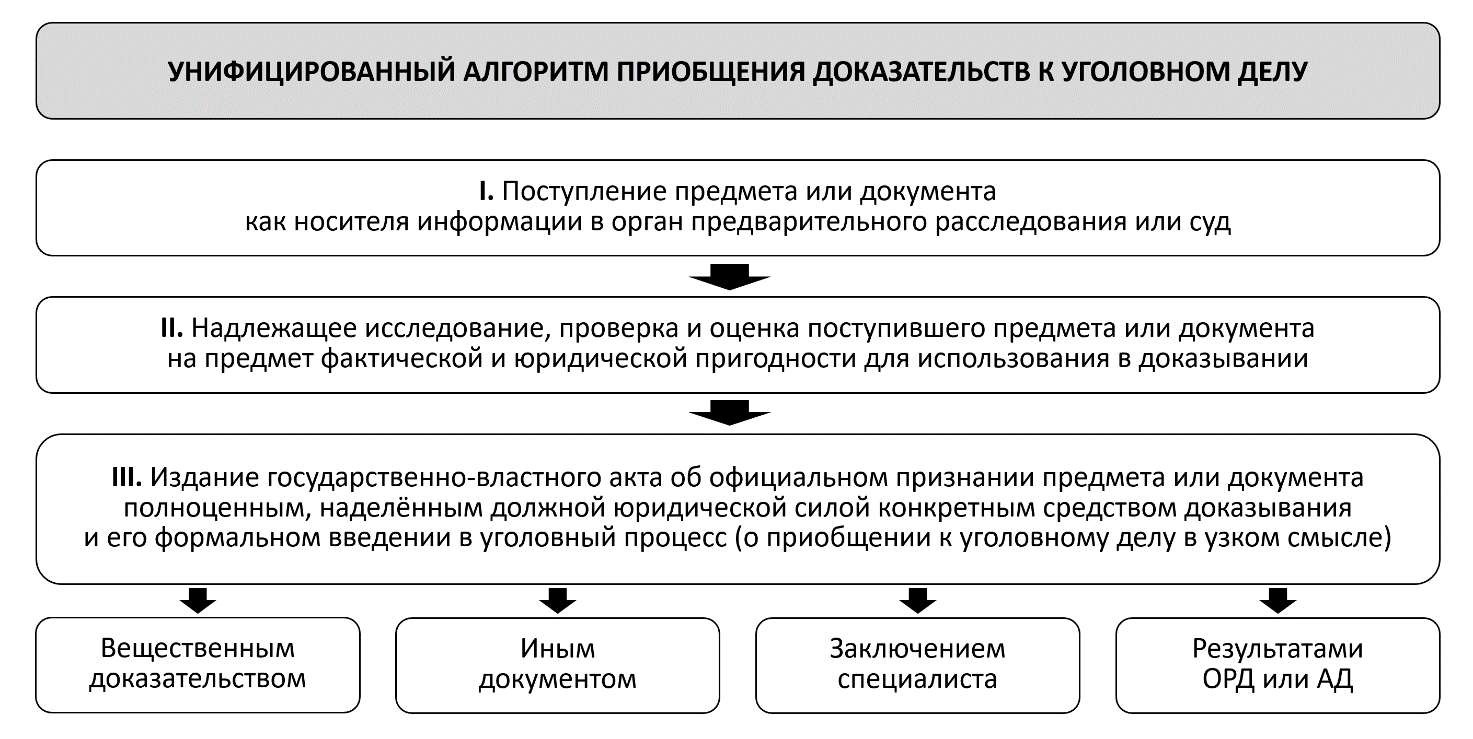

Рис. 2. Унифицированный алгоритм приобщения доказательств к уголовному делу

Представляется, что предложенный дифференцированный подход к осуществлению первого этапа доказывания наилучшим образом демонстрирует всю легковесность и поверхностность традиционного представления о феномене приобщения доказательств к уголовному делу как о само-собой разумеющемся и на первый взгляд очевидном для каждого фрагменте работы органов предварительного расследования и суда. Он обусловливает возможность уразумения всей глубины указанной научной проблематики, отчетливого распознания незаметных для плохо натренированного глаза серьезных теоретических пробелов, приводящих к существенным недостаткам в нормативно-правовом регулировании работы с доказательствами и предопределённых ими грубым ошибкам, допускаемым в правоприменительной практике.

Вместе с тем этот же подход одновременно позволяет найти весьма простой и понятный ключ к решению указанных проблем – он буквально выталкивает на поверхность потребность в надлежащей процессуальной регламентации незаслуженно обделенных вниманием законодателя процедур приобщения к уголовному делу ряда носителей полезных сведений, попадающих в распоряжение органов предварительного расследования либо суда в качестве готовых информационных продуктов. Будучи направленным на процессуальную легализацию (на процессуализацию) представленных, истребованных, изъятых предметов или документов в целях дальнейшего использования в качестве полноценных (допустимых) средств доказывания, их приобщение к уголовному делу никоим образом не может толковаться как совокупность сугубо технических приемов, состоящих в подшивании документов или помещении предметов в специально оборудованную камеру хранения вещественных доказательств. Приобщение доказательств надлежит рассматривать не иначе как одну из форм реализации дискреционных полномочий властных участников уголовного судопроизводства, обуславливающих наделение соответствующих объектов юридической силой и способностью к употреблению для обоснования приговоров либо других правоприменительных актов. Именно посредством рационального использования таких государственно-властных полномочий возникшие вне уголовно-процессуальных отношений и затем оказавшиеся «на столе» у дознавателя, следователя или судьи готовые информационные продукты подлежат введению в требуемое юридическое состояние – в статус полноценных доказательств (вещественных доказательств, иных документов, заключений специалиста и т.д.).

Вышесказанное в очередной раз подтверждает ущербность целого ряда законодательных конструкций и формулировок, предрасположенных к толкованию феномена приобщения доказательств как сугубо технического приема, сводящегося к подшиванию соответствующих документов к материалам уголовного дела. Причем, как уже отмечалось ранее, наибольшее количество вопросов вызывает вообще не имеющий правовой основы механизм приобщения к делу документальных источников информации (иных документов, заключений специалиста, результатов оперативно-розыскной или административной деятельности) в ходе досудебного производства. В этой связи складывается парадоксальная ситуация: в соответствии с действующим законодательством все указанные документы вводятся в уголовный процесс, признаются полноценными и пригодными для использования по назначению средствами доказывания лишь по факту их технического включения в общий массив материалов следственного делопроизводства. Для возникновения любого подобного доказательства дознавателю или следователю нет надобности выполнять какие-то процедурные требования, как это установлено применительно к формированию гипнотически равных с ними по юридической силе показаний, экспертных заключений, результатов (протоколов) невербальных следственных действий. Достаточно, вооружившись иголкой с ниткой, подшить поступивший документ к соответствующему тому уголовного дела либо вообще поручить проведение этой нехитрой операции студенту-практиканту, осваивающему прикладные навыки будущей профессии.

Для досудебного производства предусмотрен лишь порядок признания предмета вещественным доказательством и его приобщения к уголовному делу – путем осмотра и вынесения соответствующего постановления. Однако ввиду отсутствия данных алгоритмов в части работы с иными документами, заключениями специалиста, результатами оперативно-розыскной и административной деятельности причины появления такой процедуры для вещественных доказательств вряд ли стоит увязывать с неким «прозрением» законодателя, почему-то осознавшего потребность в формализации порядка приобщения к уголовному делу лишь только одной разновидности носителей информации, возникающих вне уголовно-процессуальных правоотношений и поступающих в распоряжение дознавателя или следователя в готовом виде. По всей вероятности, нормативная регламентация порядка признания предметов вещественными доказательствами и их приобщения к уголовному делу была вызвана несколько иной причиной – «вещным», т.е. как бы не бумажным, характером соответствующих объектов, обусловливающим необходимость особого правового режима их хранения (ст. 82 УПК РФ), предопределенного банальной невозможностью подшивания подавляющего большинства таких предметов к материалам следственного или судебного делопроизводства. По крайней мере на эту мысль наводят не выдерживающие никакой критики, искажающие весь смысл дифференциации средств уголовно-процессуального доказывания правовые предписания о приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств материалов контроля и записи переговоров (ч. 8 ст. 186 УПК РФ), а также информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ч. 6 ст. 1861 УПК РФ) – еще одной группы носителей информации, нуждающихся в особых условиях хранения.

Таким образом, категорию «приобщение доказательств к уголовному делу» ником образом нельзя толковать как сугубо технический прием, сводящийся к включению представленных, истребованных или изъятых предметов или документов в общий массив следственного или судебного делопроизводства. Подобный подход приводит лишь к извращению смысла публичных правоотношений, обесценивает значение уголовно-процессуальной формы и гарантии юридической доброкачественности отдельных доказательств.

Приобщение доказательств к уголовному делу – более простой, свободный по сравнению с механизмом формирования (по сравнению со следственными и судебными действиями, с судебными экспертизами), не предполагающий столь жесткой формализации, но при этом не менее важный правовой способ реализации государственно-властных юрисдикционных полномочий органов предварительного расследования и суда, направленный на расширение доказательственной базы посредством юридического введения в досудебное или судебное производство новых источников полезной информации. Другими словами, под приобщением доказательств к уголовному делу надлежит понимать некую упрощенную процедуру, состоящую в процессуальной легализации (в процессуализации) возникающих вне уголовно-процессуальных отношений готовых информационных продуктов в целях их формального (!) признания полноценными средствами доказывания, наделенными должной юридической силой, обладающими необходимыми свойствами и пригодными к дальнейшему использованию для обоснования приговоров либо иных правоприменительных актов, то есть сводящуюся к введению представленного, истребованного либо изъятого предмета или документа в требуемое правовое состояние – в статус вещественного доказательства, иного документа, заключения специалиста, а также результата оперативно-розыскной или административной деятельности.

В силу ограниченного объема настоящей статьи автору не хотелось бы занимать внимание читателей подробным рассмотрением конкретных действий и решений органов предварительного расследования либо суда, подлежащих включению в процедуру приобщения доказательств к уголовному делу. Эти вопросы планируются к освещению в других работах автора.

Тем не менее необходимо обратить особое внимание, что порядок приобщения к уголовному делу любого из представленных, истребованных, изъятых предметов или документов должен завершаться изданием специального государственно-властного акта дознавателя, следователя или суда об официальном признании поступившего предмета либо документа средством доказывания и его формальном включении в уголовное судопроизводство. Необходимость вынесения подобного процессуального решения предопределяется возникновением любого подобного объекта вне уголовно-процессуальных отношений, его поступлением в орган предварительного расследования или суд как готового информационного продукта и, следовательно потребностью его введения в надлежащее юридическое состояние – в статус одного доказательств. Такой порядок полностью соответствует общим принципам публично-правового регулирования, согласно которым новые юридические состояния (процессуальные статусы) могут устанавливаться, а существующие – изменяться либо прекращаться только посредством властных велений государственных органов, должностных лиц или иных уполномоченных субъектов, в первую очередь путем издания специальных распорядительных актов-решений, в частности, органов дознания, предварительного следствия и суда15.

Поэтому представленные, истребованные, изъятые предметы или документы могут вводится в сферу уголовно-процессуального регулирования как полноценные средства доказывания, приобретать должную юридическую силу и становиться в один ряд с результатами следственных либо судебных действий, т.е. из доказательств потенциальных превращаться в доказательства реальные, допустимые, пригодные к использованию по назначению только посредством постановления дознавателя, следователя, постановления либо определения суда об их признании соответственно вещественным доказательствами, иными документами, заключениями специалиста, результатами оперативно-розыскной или административной деятельности и приобщении к уголовному делу.

Библиография

- 1. Вытовтов А.Е. Результаты оперативно-розыскной деятельности как средства доказывания в уголовном судопроизводстве (по материалам уголовных дел экономической направленности): дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2020. С. 87.

- 2. Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 2009. С. 11.

- 3. Дорохов В.Я. Понятие доказательств в советском уголовном процессе // Сов. государство и право. 1964. № 9. С. 113.

- 4. Каз Ц.М. Доказательства в советском уголовном процессе. Саратов, 1960. С. 78.

- 5. Лазарева В.А. Доказательство как категория уголовно-процессуального права: новые (старые) подходы // Legal Concept (Правовая парадигма). 2019. Т. 18. № 2. С. 56–61.

- 6. Лазарева В.А. Собирание или формирование? Продолжаем дискуссию // Судебная власть и уголовный процесс. 2021. № 1. С. 78–87.

- 7. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. 2-е изд. М., 2010. С. 23, 122.

- 8. Миликова А.В., Россинский С.Б. Уголовно-процессуальные акты органов предварительного следствия. М., 2021. С. 18.

- 9. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2006. С. 596.

- 10. Победкин А.В. Теория и методология использования вербальной информации в уголовно-процессуальном доказывании: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 124.

- 11. Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности. Н. Новгород, 2001. С. 220.

- 12. Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности. М., 1961. С. 41.

- 13. Россинский С.Б. Досудебное производство: сущность и способы собирания доказательств. М., 2021. С. 88–92.

- 14. Россинский С.Б. Позицию профессора В.А. Лазаревой о собирании доказательств в целом можно поддержать, но… // Юридический вестник Самарского ун-та. 2021. Т. 7. № 3. С. 67–71.

- 15. Россинский С.Б. Собирание доказательств как «первый» этап доказывания по уголовному делу // Юридический вестник Самарского ун-та. 2020. Т. 6. № 3. С. 99.

- 16. Россинский С.Б. Уголовно-процессуальная форма: сущность, проблемы, тенденции и перспективы развития // Актуальные проблемы росс. права. 2020. Т. 15. № 9 (118). С. 75.

- 17. Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности / под ред. В.М. Савицкого. М., 1979. С. 16.

- 18. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. С. 51.

- 19. Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н.В. Жогин. М., 1973. С. 5.

- 20. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М., 2008. С. 33, 34.

- 21. Шейфер С.А. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судебной и прокурорской власти. М., 2013. С. 64.

- 22. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 2001. С. 11.

- 23. Шейфер С.А. Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. П.А. Лупинская. М., 1972. С. 7, 15, 16.

- 24. Шпилев В.Н. Содержание и формы уголовного судопроизводства. Минск, 1974. С. 102, 103.